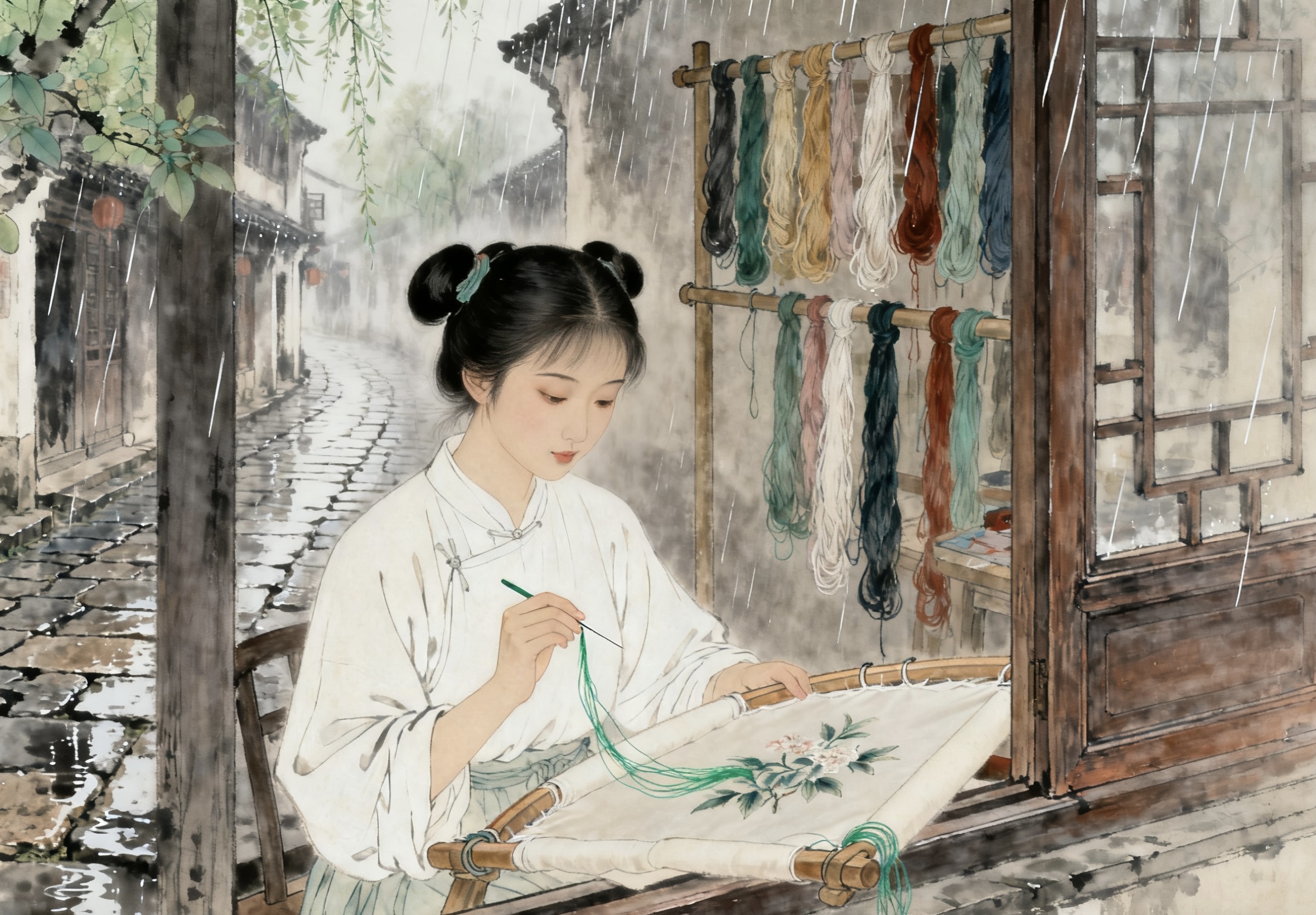

暮春的雨总缠缠绵绵,把苏州城泡得发潮。林阿绣坐在绣坊的窗前,指尖捏着的苏绣针悬在素绢上方,半天没落下 —— 丝线是阿娘去年托张婶捎来的,水绿的,像家乡河岸边刚冒头的柳芽,如今却在指尖沉得慌。

绣坊的门帘被风掀起个角,带进股湿冷的潮气。“请问,这里是林阿绣的绣坊不?” 门外站着个汉子,穿件洗得发白的蓝布短褂,裤脚沾着泥点,面色白得有些不自然,像是被雨浸了太久。

阿绣抬头,愣了愣:“李叔?您怎么从镇上跑来了?”

李叔是老家镇上修农具的,跟阿娘是老邻居。从前她没进城时,家里的锄头坏了、纺车卡住了,都是李叔来修。只是自她三年前跟阿娘吵了架走后,就只通过张婶捎信,再没见过李叔。

“来城里给人修个老犁,顺道…… 给你捎封信。” 李叔往怀里掏了半天,摸出个叠得方方正正的信封,纸角磨得发毛,像是揣了半个月。“你阿娘让的,说务必亲手交给你。”

阿绣的心猛地一揪。三年前她走的时候,跟阿娘吵得凶 —— 阿娘催她嫁给镇上开杂货店的陈家小子,说 “女孩子家,找个安稳的比什么都强”,她偏不,说要去城里绣出个名堂。那天阿娘红着眼眶骂她 “翅膀硬了”,她摔了门就走,此后阿娘的信里,再没提过婚事,只隔三差五让张婶捎来几句:“梅子腌了酱,放你屋柜里了”“你去年种的月季开了,我给你剪了插瓶”,末了总加句 “家里都好,你安心”。

可这次是李叔亲自来送,阿绣捏着信封,指尖能摸到里面似乎夹着东西,硬邦邦的。她拆开一看,阿娘的字还是那样,歪歪扭扭却有力,只是比以前瘦了些:“阿绣,娘近来总想起你小时候绣的小荷包,你能不能给娘绣幅‘百福图’?娘想挂在堂屋里,看着就像你在身边。要是忙,晚些也没事,娘等着。”

阿绣的鼻子忽然酸了。阿娘一辈子没求过她什么,连她走的时候,都没说过软话。如今竟要一幅百福图,想来是真的想她了。她抬头要留李叔喝杯热茶,却见李叔往后退了半步,声音有些飘:“不了,我还得赶回去,陈家小子的犁还没修完。你绣好了,寄到镇上老地址就行,我帮你捎给你娘。”

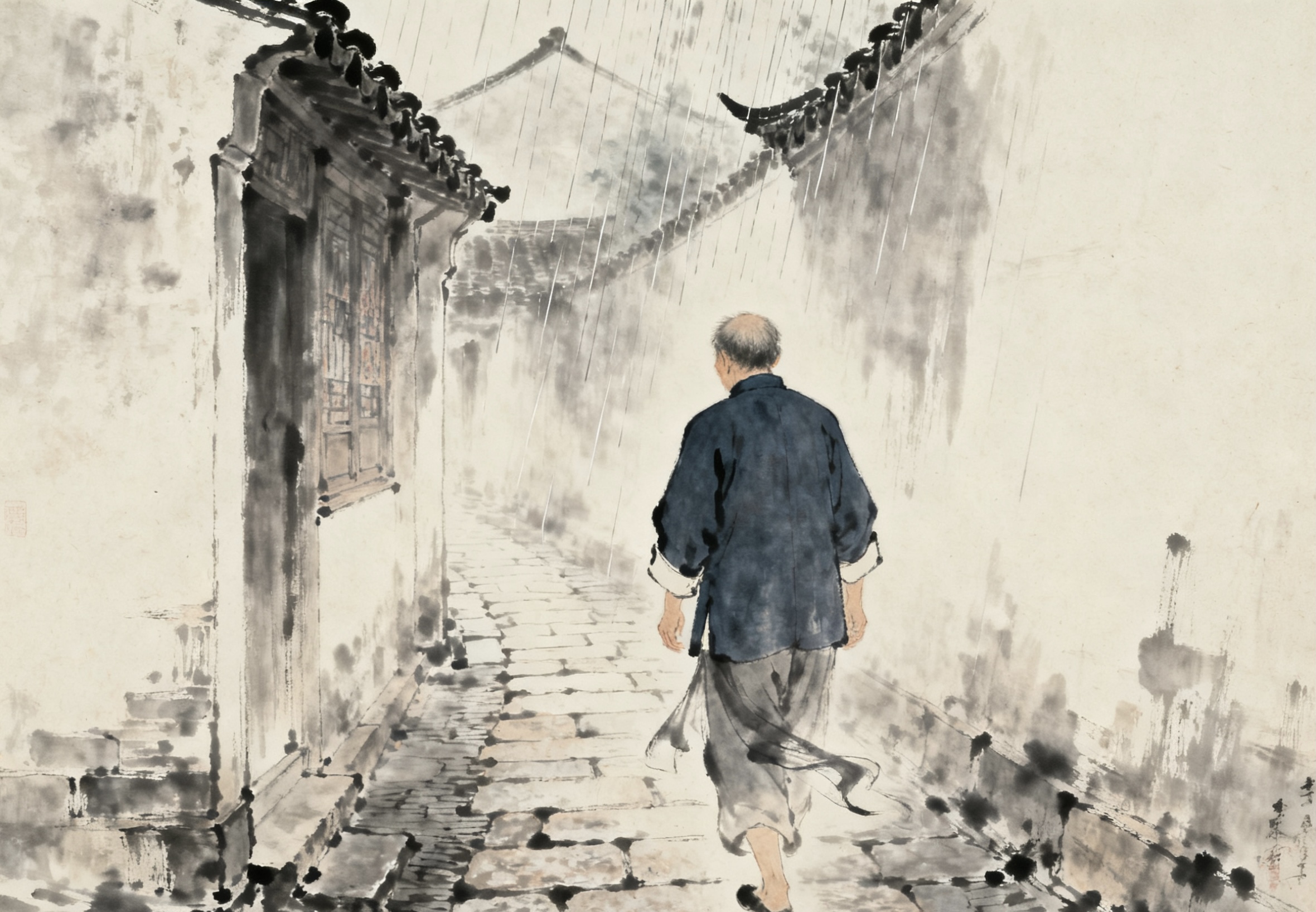

说着,李叔转身就走,蓝布褂的衣角在雨里晃了晃,竟显得有些虚浮,像被风吹着走。阿绣追到门口,只看见他的背影拐进巷口,快得不像走,倒像飘。她心里犯嘀咕,却没多想 —— 许是李叔赶路急,又淋了雨。

接下来的半个月,阿绣没接别的活,专心绣那幅百福图。每绣一个 “福” 字,就想起小时候阿娘教她拿针的样子:阿娘握着她的手,指尖粗糙,是常年做家务磨的,“绣活儿要用心,针脚齐了,福气才留得住”。她把每个 “福” 字都绣得格外仔细,连丝线的颜色都挑了阿娘喜欢的枣红,想着阿娘看到时,该有多高兴。

绣好那天,阿绣把百福图卷好,按着李叔说的旧地址写信封。可笔刚落下,她突然愣了 —— 去年张婶捎信时说过,镇上的老房子拆了,阿娘搬去了东头的新屋,地址早换了。李叔怎么还让寄老地址?

她心里咯噔一下,赶紧关了绣坊,去火车站找老家来的同乡。在候车室的角落里,她找到卖土特产的王婶,一开口问起李叔,王婶的脸就沉了:“阿绣,你还不知道?李叔半年前就没了啊!”

阿绣的脑子 “嗡” 的一声,手里的百福图掉在地上。“没了?怎么会…… 我前阵子还见着他了,他还帮我阿娘捎信……”

“那不可能!” 王婶拉着她的手,声音压得低,“去年冬天镇上修桥,李叔去帮忙,下着雪,他踩滑掉河里了,捞上来就没气了。我们都去送了葬,你阿娘还哭了好几天呢!”

阿娘哭了?可阿娘的信里,从没提过李叔的事。阿绣的心跳得飞快,又追问:“那我阿娘呢?她还好吗?我半年没收到张婶的信了,只收到李叔捎的这封。”

王婶的眼圈红了,别过脸,半天没说话。过了好一会儿,才哽咽着说:“阿绣,你…… 你别怪我们瞒着你。你阿娘去年秋天查出了胃癌,晚期。她不让我们告诉你,说你在城里刚站稳脚跟,怕你回来耽误了。她走的时候,还握着你的旧绣绷,说‘阿绣要是知道了,该哭了’……”

“走了?” 阿绣的声音像被砂纸磨过,连气都喘不上来,“什么时候?”

“去年腊月,离李叔没了才一个月。” 王婶从包里掏出个布包,递给她,“这是你阿娘留给你的,她让我要是见到你,就交给你。说怕你找不到回家的路,还把新地址写在里面了。”

阿绣颤抖着打开布包,里面是她小时候用的绣绷,木头都磨得发亮,绷子上还绷着块素绢,上面绣了一半的图案 —— 是个扎羊角辫的小姑娘,手里举着个小荷包,眉眼像极了小时候的她。绢子旁边,是一叠信,全是写给她却没寄出去的,最上面那封,就是李叔捎给她的那封 “百福图” 信。

她拆开那封信,才发现里面夹着一根白发,还有一张揉得皱巴巴的药方,上面的字是医生写的,日期是去年夏天 —— 原来那时阿娘就病了。而信的背面,还有几行小字,是阿娘后来加上的,笔锋虚浮,该是疼得厉害时写的:“阿绣,娘等不到你的百福图了。娘不怪你,你在城里好好的,别总熬夜,记得按时吃饭。娘走了,也会看着你。”

阿绣抱着绣绷,蹲在候车室的地上,哭得像个孩子。她想起去年秋天,张婶捎来的信里说 “娘最近爱喝粥,说煮得烂乎,好消化”,原来那时阿娘已经吃不下硬东西了;想起冬天的信里说 “娘买了新棉鞋,穿着暖”,原来那时阿娘已经走不动路,只能在家待着;想起李叔那天的样子 —— 面色苍白,脚步虚浮,说话发飘,哪里是淋了雨,分明是…… 是阴阳相隔啊。

她终于明白,李叔哪是来修犁,是阿娘走后,放心不下她,托了李叔的魂,来给她捎最后一封信。阿娘知道她好强,若直说想她,她未必会回来,便要一幅百福图,只是想让她回家看看,看看早已没了她的家。

第二天,阿绣揣着那幅百福图,回了老家。镇上的新屋很干净,阿娘的床整理得整整齐齐,枕头边放着她小时候的照片。王婶说,阿娘走前,每天都要把照片擦一遍,说 “阿绣要是回来,看到照片,就知道娘想她了”。

阿绣在阿娘的坟前,烧了那幅百福图。火苗窜起来的时候,她仿佛看到阿娘站在不远处,穿着那件蓝布衫,笑着朝她招手:“阿绣,回来啦?娘给你煮了粥,还热着呢。”

后来,阿绣把苏州的绣坊搬回了镇上。她教镇上的姑娘们绣活,教她们 “绣活儿要用心,针脚齐了,福气才留得住”,就像阿娘当年教她那样。每个清明,她都会绣一幅阿娘喜欢的月季,烧在坟前,跟阿娘说说话:“娘,今天镇上的月季开了,我摘了一朵插在你坟前。您放心,我现在按时吃饭,不熬夜了,还收了两个徒弟,她们绣得可好了……”

有次徒弟问她,为什么她绣的东西,总让人觉得暖。阿绣拿出阿娘的旧绣针,放在阳光下,针身上还留着阿娘的指纹。“因为这针上,有我阿娘的念想。” 她说着,眼眶红了,“绣活儿要绣进心里,就像亲人的牵挂,不管走多远,都能暖着你。”

雨又下了,落在绣坊的窗台上,淅淅沥沥。阿绣坐在窗前,指尖的绣针穿过素绢,枣红色的丝线在绢上绣出一朵月季,像极了阿娘当年种的那株。她知道,阿娘没走,就在她身边,看着她绣完每一针,看着她把日子过成了阿娘希望的样子。

评论列表