《聊斋志异·三生》讲述名士刘孝廉三世轮回(人→马→犬→人)的宿命纠葛。

一盏清茗藏劫数,半杯浊酒定轮回——冥王殿上的诡异茶盏,竟让名士刘孝廉的生死彻底错位。他为何宁可忍辱为马,也不愿饮下那杯“迷魂汤”?又为何化身猎犬时,偏要咬向豢养自己的主人?《三生》的故事里,每一次转身都是一场无法回头的赌局,而所有谜底,都藏在他不愿遗忘的前世记忆中。

正文开始:

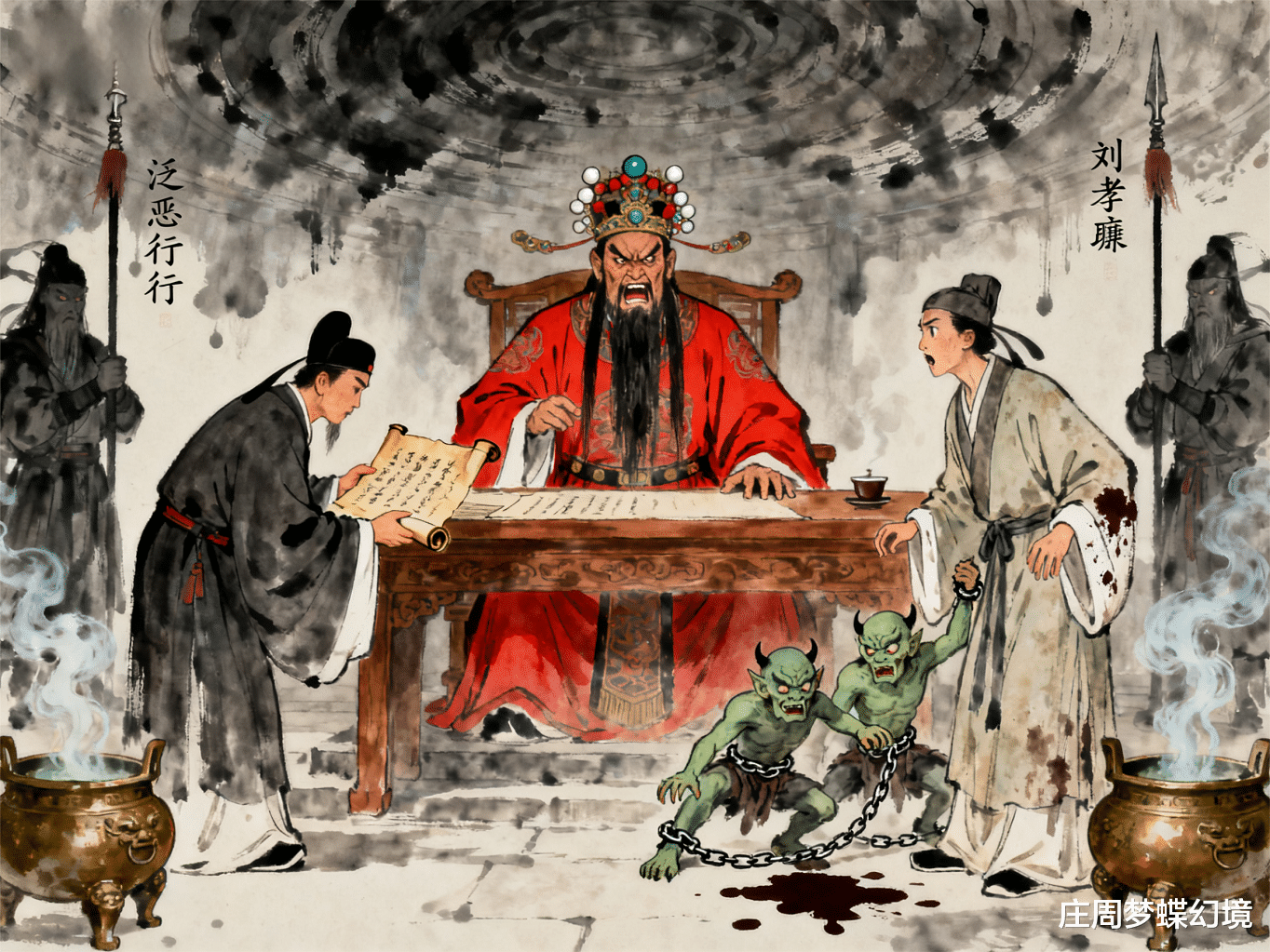

刘孝廉天生就记得前世的事,这桩怪事,要从他第一世的罪孽说起。那时他还是个体面官绅,行事却多有不端,六十二岁寿终时,魂魄被引到了冥王殿。起初冥王待他还算客气,像对待乡中长者般赐座奉茶,可刘孝廉眼角一瞥,顿时心头发毛——冥王杯里的茶清澈透亮,自己碗中却浑浊如胶,这难道就是让人忘记前尘的“迷魂汤”?

他攥紧茶盏,趁冥王转头处理公务的间隙,飞快将那碗“浑茶”泼在案角,假装一饮而尽。可他千算万算,没算过阴间的账册比算盘还精。片刻后,判官捧着他前世的恶行录念出声,冥王勃然大怒,喝令恶鬼将他拖下去:“罚作马!”厉鬼锁链一缠,他只觉天旋地转,等被推搡到一户人家门前,才发现自己连高门槛都迈不过。正踟蹰时,背后恶鬼一鞭抽来,剧痛中他轰然倒地——再睁眼,自己竟卧在马厩里,耳边传来人声:“母马生驹了,是匹公的!”他神志清明,知道自己是谁,却发不出半个人字。腹中饥饿难耐,最终只能屈辱地凑向母马吮乳。

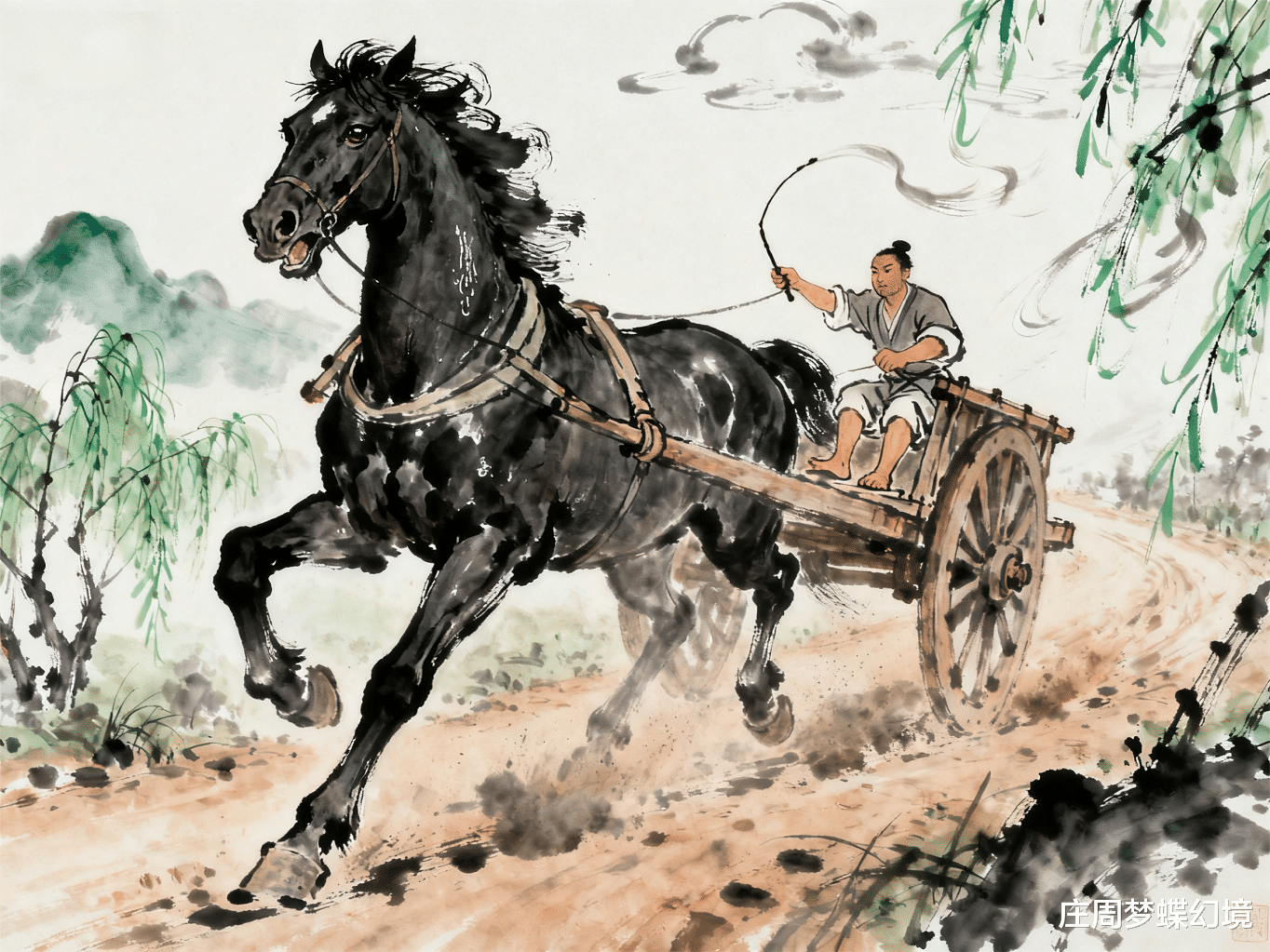

四年过去,他长成一匹健壮的黑马,却早已没了当年官绅的傲气——马鞭扬起的风声都能让他魂飞魄散。主人骑马时会垫好鞍垫,慢步前行倒还能忍;可那些仆役赶车时,根本不给马备鞍,双腿死死夹着马腹,疼得他五脏六腑都像搅在一起。这般折磨让他怒到极致,干脆绝食三日,硬生生把自己饿死。本以为是解脱,没想到一回到冥司,就被冥王劈头盖脸责骂:“罚期未满就寻死,是想逃罪?”当即下令剥去他的马屁,再罚作狗。刘孝廉满心绝望,不愿再受辱,却被恶鬼打得皮开肉绽,只能踉跄逃进荒野。他只想一死了之,朝着悬崖纵身跳下,可再次醒来时,竟躺在狗洞里,被母狗舔舐着取暖——他又成了一只幼犬。

身为狗的日子更难熬,他明知粪便污秽,却控制不住觉得气味诱人,全靠意志力硬撑着不碰。就这样熬了一年,他既怕寻死再遭重罚,又忍不了这般屈辱,更恨主人将他豢养如玩物。终于,他咬下了主人腿上一块肉——这是他能想到的,唯一“求死”的办法。主人暴怒之下,一杖将他打死。第三次来到冥王殿,冥王见他如此暴戾,怒不可遏,打了他几百鞭后,又罚他做蛇,关在暗无天日的洞穴里。他实在憋闷,顺着墙壁爬出洞口,才发现自己已趴在草丛中,满身鳞甲——真成了一条蛇。这一世他下定决心不害生灵,只靠野果充饥,可求生不得、求死不能的痛苦日夜啃噬着他。直到某天听到马车声,他忽然有了主意,猛地窜到路中央,车轮碾过,身体断成两截。

这次冥王见他来得蹊跷,倒生出几分诧异。刘孝廉趴在地上,将自己三世的屈辱、挣扎和无奈一五一十说尽。冥王查证后,见他是无罪被害,终于松了口,准许他罚期已满,重新托生为人——这便是后来的刘孝廉。他生来就会说话,读书过目不忘,后来还中了举。只是旁人不知,为何这位刘公总劝人:“骑马时一定要给马垫好鞍垫,那腿夹的滋味,比鞭子抽还疼啊。”

异史氏(蒲松龄)叹道:“禽兽之中,或许藏着昔日的王公大人;而王公大人里头,又何尝没有禽兽心性?地位低微者行善,如同为开花种树;地位尊贵者行善,好比为盛开的花培土。种树能盼枝繁叶茂,培土能让花香持久。不然的话,就会像刘孝廉那样,要么驮着盐车受缰绳束缚,变作马;要么吃着污秽受烹杀之苦,变作狗;再不然,披着鳞甲被鹤鹳啄食,变作蛇。”(正文完)

《聊斋志异・三生》核心是 “善恶有报”—— 刘孝廉因前世品行有亏,被罚经马、犬、蛇三世畜道赎罪,印证 “种恶因得恶果” 的宿命逻辑,暗含对 “德行” 的警示。

轮回中,刘孝廉保留人的意识却受畜道桎梏(马的屈辱、犬的本能、蛇的隐忍),在痛苦中磨去狂傲,凸显 “境遇炼心”:唯有直面苦难、坚守底线,方能重归人性。

蒲松龄借 “王公大人或藏禽兽心性,禽兽之中或有君子” 的议论,打破 “贵贱尊卑” 的固化认知,强调 “德行” 而非身份,才是人之根本。

生命的觉醒:刘孝廉重生后劝人善待马匹,是将畜道体验转化为共情与慈悲,完成从 “自利” 到 “利他” 的觉醒,赋予 “三生” 超越赎罪的精神意义。