三国时期,英雄辈出,战火纷飞,蜀汉政权在刘备的努力下,于西南地区逐渐崛起。然而,在蜀汉的南方,一片名为南中的土地,正悄然酝酿着一场巨大的危机。这片土地,山川险阻,民族众多,局势复杂。

刘备去世后,蜀汉政权陷入了短暂的动荡。此时,南中地区的局势也急转直下。南中,大致包括今天的云南、贵州以及四川西南部,这里自古以来就是多民族聚居之地。由于地理环境的复杂和民族文化的差异,南中地区一直存在着诸多不稳定因素。蜀汉政权建立后,虽然对南中进行了一定程度的统治,但由于距离遥远,管理难度较大,南中地区实际上处于半独立的状态。

刘备病逝的消息传来,南中地区的豪强们认为有机可乘,纷纷蠢蠢欲动。益州郡的豪强雍闿,野心勃勃,他率先发难,杀死了益州太守正昂,又将继任太守张裔绑架送往东吴,公然与蜀汉政权决裂。为了扩大自己的势力,雍闿四处煽动其他地区的少数民族和豪强一起反叛蜀汉。他看中了孟获在南中地区的威望和影响力,于是极力拉拢孟获,蛊惑他一起加入反叛的队伍。在雍闿的不断煽动和蛊惑下,孟获心中对蜀汉政权的不满情绪被激发出来,再加上自身也有着一定的野心,希望能够在南中地区建立更大的势力范围,最终,孟获决定加入雍闿的反叛队伍。

牂牁郡太守朱褒、越巂郡酋长高定也纷纷响应雍闿的号召,加入了叛乱的行列。一时间,南中地区战火纷飞,叛乱的势力迅速蔓延。蜀汉差不多丢了一半土地,这场叛乱不仅对蜀汉的统治构成了严重威胁,也让南中地区的百姓陷入了水深火热之中。

南中地区的叛乱,犹如一把利刃,直插蜀汉政权的后背,让诸葛亮深感忧虑。他深知,南中地区若不能尽快平定,蜀汉将腹背受敌,北伐中原、兴复汉室的大业更是无从谈起。诸葛亮在稳定了蜀汉内部局势后,开始着手准备南征事宜。他一面积极筹备粮草、训练士兵,一面派遣使者前往东吴,重新修复与东吴的联盟关系,以避免在南征时受到东吴的干扰。经过两年的精心准备,公元 225 年,诸葛亮亲率大军,兵分三路,踏上了南征之路,一场精彩绝伦的智谋较量即将在这片土地上展开。

武侯定策:兵锋南指在蜀汉政权面临内忧外患的关键时刻,诸葛亮展现出了卓越的政治智慧和战略眼光。他深知,南中叛乱若不及时平定,蜀汉将陷入腹背受敌的困境,北伐中原、兴复汉室的大业也将化为泡影。然而,此时的蜀汉刚刚经历了夷陵之战的惨败,国力受损严重,内部局势也不稳定。在这种情况下,诸葛亮并没有急于出兵,而是采取了一系列谨慎而周密的准备措施。

诸葛亮首先将目光投向了外交领域。他深知,东吴是蜀汉重要的盟友,只有与东吴重新修好,才能避免在南征时受到东吴的干扰。于是,他派遣邓芝出使东吴,与孙权进行了艰苦的谈判。邓芝凭借着出色的外交才能,向孙权阐明了吴蜀联盟的重要性,以及共同对抗曹魏的必要性。孙权被邓芝的言辞所打动,最终决定与蜀汉重新建立联盟关系。这一举措,为蜀汉解除了后顾之忧,也为南征创造了有利的外部条件。

在稳定了外部局势后,诸葛亮开始着手整顿内部。他一方面积极发展经济,推行了一系列鼓励农业生产、减轻百姓负担的政策,使得蜀汉的经济逐渐得到恢复和发展。另一方面,他大力整顿军队,加强军事训练,提高士兵的战斗力。同时,他还选拔了一批优秀的将领和谋士,为南征组建了一支精锐的队伍。

在做好了充分的准备后,公元 225 年春天,诸葛亮亲率大军,兵分三路,向南中地区进发。东路军由马忠率领,进攻牂牁郡,以牵制朱褒的势力;中路军由李恢率领,从平夷向建宁郡进兵,目标是切断雍闿和孟获的联系;诸葛亮则亲自率领西路军,从僰道向西,进军安上,直逼高定的老巢越巂郡 。这三路大军,相互配合,形成了一个严密的包围圈,对南中叛军形成了强大的威慑。

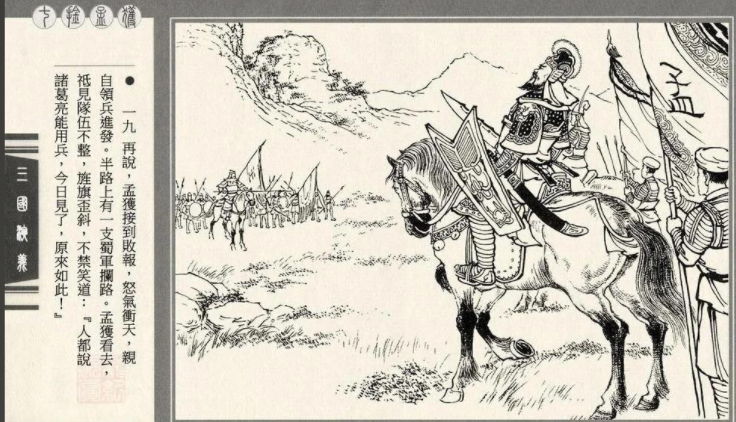

此时,南中叛军内部却出现了混乱。高定得知诸葛亮亲自领兵前来,急忙向雍闿和孟获求救。雍闿领兵增援,却不想因内讧被高定部将所杀。孟获见此情形,未敢前来救援,而是率领雍闿残部一路退守。诸葛亮趁机出兵,迅速剿灭了高定的叛军,取得了南征的首场胜利。

随着高定的覆灭,南中地区的局势变得更加复杂。孟获成为了叛军的核心人物,他凭借着自己在南中地区的威望和影响力,继续组织抵抗。诸葛亮深知,孟获是一个勇猛善战且深得民心的人物,如果不能让他真心归顺,南中地区的叛乱将难以彻底平定。于是,他决定采用马谡提出的 “攻心为上” 的策略,通过七擒七纵孟获,来感化他,使其心悦诚服地归顺蜀汉。一场惊心动魄的智谋较量,即将在南中大地展开,诸葛亮与孟获这两位传奇人物,也将在这场较量中,书写下一段千古传颂的历史。

初战交锋:孟获首陷公元 225 年,春光明媚,本该是万物复苏、百姓安居乐业的时节,然而,南中地区却被战争的阴霾所笼罩。诸葛亮率领着蜀汉大军,浩浩荡荡地向南方进发,军旗飘扬,铠甲生辉,马蹄声和脚步声交织在一起,仿佛在向世人宣告着这场南征的决心和气势。

孟获得知蜀汉大军压境,丝毫没有畏惧之色。他深知南中地区地势险要,山川纵横,丛林茂密,这些天然的屏障是他抵御蜀军的有力武器。他召集了各部族的勇士,凭借着对地形的熟悉,在险要之地布下了防线,准备与诸葛亮决一死战。他骑在一匹高大的战马上,身披兽皮铠甲,手持长刀,眼神中透露出一股坚定和自信,大声鼓舞着士兵们的士气:“蜀兵远道而来,必然疲惫不堪。我们占据着地利,只要坚守阵地,定能将他们击退!”

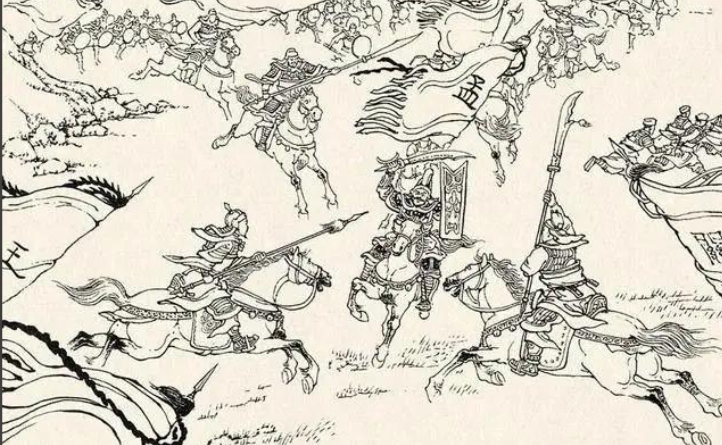

战斗打响了,孟获身先士卒,带领着蛮兵们奋勇抵抗。他的勇猛让蜀军将士们都为之惊叹,只见他挥舞着长刀,如同一头猛虎冲入敌阵,所到之处,蜀军纷纷避让。然而,诸葛亮岂是等闲之辈?他早就料到孟获会凭借地理优势进行抵抗,因此在战前做了周密的部署。他命赵云、魏延各率一支奇兵,从两侧迂回包抄,切断孟获的退路;自己则亲自率领大军正面进攻,吸引孟获的注意力。

战场上,喊杀声震天,硝烟弥漫。蜀军在诸葛亮的指挥下,紧密配合,如同潮水般向蛮兵涌去。赵云和魏延的奇兵迅速穿插到蛮兵的后方,犹如两把利刃,斩断了孟获的退路。孟获见势不妙,想要突围,但此时他已经陷入了蜀军的重重包围之中,四面八方都是蜀军的身影。在激烈的战斗中,孟获虽然勇猛,但终究寡不敌众,被蜀军生擒活捉。

孟获被押解到诸葛亮的营帐前,他昂首挺胸,一脸不服气的神情,大声说道:“我不过是中了你的诡计,若有真本事,咱们再大战一场,我定不会输给你!” 诸葛亮看着孟获,微微一笑,心中对这个勇猛的蛮王不禁产生了一丝敬佩之情。他亲自为孟获松绑,好言相劝道:“孟获,你乃南中豪杰,我敬重你的为人。如今蜀汉大军压境,你若继续抵抗,只会让更多的百姓生灵涂炭。只要你归顺蜀汉,我不仅既往不咎,还会重用你,共同治理南中,让百姓过上太平日子。”

然而,孟获却不为所动,他冷哼一声,说道:“要我投降,绝不可能!我孟获宁愿战死,也不会向你屈服!” 诸葛亮见孟获态度坚决,知道此时强行劝降也无济于事,于是做出了一个惊人的决定 —— 释放孟获。他对孟获说:“既然你不服,我就放你回去,你可以重新整顿兵马,咱们再决一胜负。”

诸葛亮的这一决定让在场的蜀军将士们都大为不解,他们纷纷上前劝阻:“丞相,孟获乃叛逆之首,好不容易将他擒获,怎能轻易放他回去?万一他再次反叛,岂不是养虎为患?” 诸葛亮摇了摇羽扇,胸有成竹地说道:“诸位不必担忧,我自有主张。孟获在南中地区威望颇高,若能让他心悦诚服地归顺,南中地区才能真正得到平定。我此举意在攻心,让他彻底认识到蜀汉的实力和诚意,相信他终有一天会主动归降的。”

孟获被释放后,心中充满了疑惑和惊讶。他原本以为诸葛亮会杀了他,没想到诸葛亮不仅放了他,还对他如此礼遇。他暗暗发誓,一定要重新组织力量,与诸葛亮再次一决高下,证明自己的实力。回到部落之后,孟获立刻召集了各部族的首领,商议对策。他向众人讲述了自己被擒又被释放的经历,众人听后都感到十分震惊。有的首领认为诸葛亮此举必有深意,劝孟获不要再与蜀军为敌;但也有一些首领被孟获的勇猛和决心所感染,纷纷表示愿意跟随他再次与蜀军决战。在孟获的鼓动下,众人最终决定再次集结兵力,与蜀军决一死战 。

六纵六擒:智谋的较量孟获回到部落,心中满是不甘,他日夜谋划着如何复仇。很快,他便集结了一支更为强大的军队,再次向蜀军发起了挑战。这一次,孟获改变了战术,他利用南中地区复杂的地形,在山谷中设下了伏兵,企图引诱蜀军深入,然后一举将其歼灭。

诸葛亮早已料到孟获会有此一举,他派遣赵云、魏延等将领佯装中计,带领蜀军进入山谷。当孟获看到蜀军进入包围圈后,心中大喜,他一声令下,伏兵四起,喊杀声震天。然而,他万万没有想到,诸葛亮早已在山谷周围布下了天罗地网。蜀军将士们在诸葛亮的指挥下,迅速展开反击,与蛮兵展开了激烈的战斗。赵云和魏延更是勇猛无比,他们率领着蜀军,如同一把把利刃,撕开了蛮兵的防线。孟获见势不妙,想要逃跑,但却被魏延生擒活捉。

孟获被押到诸葛亮面前,他依然满脸不服气,大声说道:“这次是我中了你的埋伏,不算输!你若有本事,再与我堂堂正正地打一场!” 诸葛亮看着孟获,微笑着说:“好,我就再给你一次机会。” 于是,他再次释放了孟获。

孟获回到部落,心中对诸葛亮的智谋更加敬佩,但他的倔强和不服输的性格让他不愿轻易投降。他深知,正面交锋自己不是诸葛亮的对手,于是开始四处寻找盟友,企图借助他们的力量来对抗蜀军。他听说乌戈国的藤甲兵十分厉害,刀枪不入,便亲自前往乌戈国,向国主兀突骨求援。兀突骨被孟获的诚意所打动,答应出兵相助。

孟获得到藤甲兵的支援后,信心大增,他再次向蜀军发起了进攻。这一次,他让藤甲兵打头阵,蜀军的刀枪对藤甲兵毫无作用,一时间,蜀军陷入了困境。诸葛亮见此情景,并没有慌乱,他仔细观察着藤甲兵的特点,寻找着他们的弱点。经过一番思考,他终于想出了一个破敌之策。

诸葛亮命人在盘蛇谷中埋下了大量的火药和干柴,然后派魏延前去诱敌。魏延按照诸葛亮的计策,假装战败,引着藤甲兵进入了盘蛇谷。当藤甲兵全部进入谷中后,诸葛亮一声令下,蜀军点燃了火药和干柴。顿时,盘蛇谷中火光冲天,浓烟滚滚,藤甲兵被大火烧得惨叫连连,纷纷倒地身亡。孟获见大势已去,想要逃跑,但还是被蜀军擒获。

这已经是诸葛亮第六次擒获孟获了。孟获被押到诸葛亮面前,他的眼神中依然透露出一丝倔强,但心中却已经开始动摇。他知道,自己无论如何也不是诸葛亮的对手了,但他还是不甘心就这样投降。诸葛亮看着孟获,语重心长地说:“孟获,你已经六次被我擒获,难道还不心服吗?我之所以七次擒你,又七次放你,就是希望你能够明白,我蜀汉大军并非要侵略你的土地,而是想要让南中地区的百姓过上太平日子。只要你归顺蜀汉,我保证,南中地区的百姓将不再受到战争的困扰,你也可以继续管理你的部落。”

孟获听了诸葛亮的话,心中百感交集。他想起了这些日子以来,蜀军所到之处,秋毫无犯,还帮助百姓修缮房屋、开垦农田,与自己之前所认为的侵略者完全不同。他又想起了自己的族人,他们在战争中流离失所,死伤无数,自己又何必为了一时的意气,让更多的人受苦呢?想到这里,孟获终于低下了头,他对诸葛亮说:“丞相,我孟获今日终于心服口服。从今往后,我愿意率领南中各族百姓,归顺蜀汉,永不反叛!”

七擒服心:南中终定在第七次交锋中,孟获孤注一掷,他的军队在盘蛇谷与蜀军对峙。山谷两侧是陡峭的悬崖,中间只有一条狭窄的通道,易守难攻。孟获以为凭借这样的天险,蜀军难以突破。然而,诸葛亮早已洞察了他的心思,精心策划了一场惊心动魄的决战。

盘蛇谷中,孟获的藤甲兵严阵以待。这些藤甲兵全身穿着用藤条浸泡油后制成的铠甲,刀枪不入,曾经让蜀军吃尽了苦头。孟获骑在高头大马上,脸上带着自信的笑容,他心想:“这次,诸葛亮就算有天大的本事,也别想攻破我的防线!” 然而,他万万没有想到,诸葛亮早已在谷中埋下了火药和干柴,只等他自投罗网。

战斗打响了,蜀军如潮水般冲向盘蛇谷。藤甲兵们毫不畏惧,他们挥舞着武器,与蜀军展开了激烈的搏斗。蜀军的刀枪砍在藤甲上,纷纷被弹开,一时间,蜀军陷入了困境。然而,诸葛亮却不慌不忙,他站在高处,静静地观察着战场局势。当他看到藤甲兵全部进入谷中后,果断下令:“点火!”

刹那间,盘蛇谷中燃起了熊熊大火,火药爆炸的声音震耳欲聋。藤甲兵们被大火包围,他们的藤甲瞬间被点燃,一个个在火中痛苦地挣扎。孟获见状,大惊失色,他想要组织士兵突围,但此时已经来不及了。整个山谷变成了一片火海,喊叫声、惨叫声交织在一起,场面惨不忍睹。

诸葛亮看着眼前的景象,心中也不免有些感慨。他深知,战争是残酷的,但为了实现南中地区的和平与稳定,他不得不采取这样的手段。这场战斗,不仅是对孟获的最后一击,也是对南中地区叛乱势力的沉重打击。

孟获在混乱中被蜀军生擒。当他被押到诸葛亮面前时,他的眼神中充满了绝望和无奈。他知道,自己彻底失败了,无论如何也无法再与诸葛亮抗衡。然而,诸葛亮并没有嘲笑他,也没有惩罚他,而是走上前去,亲自为他解开了绳索。

诸葛亮看着孟获,语重心长地说:“孟获,你我多次交锋,我敬重你的勇气和骨气。但南中地区的百姓,不应该再受到战争的苦难。你若归顺蜀汉,我保证,南中地区将迎来和平与繁荣,百姓们将过上安居乐业的生活。” 孟获听了诸葛亮的话,心中百感交集。他想起了这些日子以来,蜀军所到之处,秋毫无犯,还帮助百姓修缮房屋、开垦农田,与自己之前所认为的侵略者完全不同。他又想起了自己的族人,他们在战争中流离失所,死伤无数,自己又何必为了一时的意气,让更多的人受苦呢?

想到这里,孟获终于低下了头,他心悦诚服地对诸葛亮说:“公,天威也,南人不复反矣!” 这句话,不仅是孟获对诸葛亮的承认和敬佩,更是南中地区即将迎来和平的象征。从此,孟获带领着南中各族百姓,归顺了蜀汉,南中地区也终于恢复了平静。

深远回响:七擒孟获的意义七擒孟获,这场发生在三国时期的经典战役,如同一颗璀璨的星辰,在历史的长河中闪耀着独特的光芒。它的意义,不仅仅局限于蜀汉政权的一时稳定,更对后世产生了深远而持久的影响。

从蜀汉政权的角度来看,七擒孟获成功平定了南中地区的叛乱,为蜀汉政权消除了后顾之忧。南中地区,作为蜀汉的大后方,战略地位至关重要。这里不仅拥有丰富的自然资源,如金、银、耕牛、战马等,为蜀汉的军事和经济发展提供了重要的物资支持;还是蜀汉抵御外敌的重要屏障,稳定的南中地区使得蜀汉能够集中精力北伐中原,实现兴复汉室的大业。诸葛亮通过七擒七纵孟获,以非凡的智慧和宽容的胸怀,赢得了孟获和南中各族人民的真心归顺,从而建立了一个相对稳定的统治秩序。此后,南中地区在蜀汉的统治下,保持了较长时间的和平与稳定,为蜀汉政权的延续和发展做出了重要贡献。

在民族融合方面,七擒孟获更是起到了积极的推动作用。南中地区自古以来就是多民族聚居之地,各民族之间文化差异较大,矛盾冲突时有发生。诸葛亮在南征过程中,摒弃了单纯武力镇压的传统做法,而是采取了 “攻心为上” 的策略。他尊重少数民族的风俗习惯和文化传统,任用当地少数民族首领参与南中地区的治理,让他们感受到了蜀汉政权的信任和尊重。同时,诸葛亮还积极促进汉族与少数民族之间的交流与合作,教当地百姓使用先进的农耕技术,兴修水利,推广铁器农具,帮助他们提高农业生产水平;传授纺织、冶炼等手工业技术,促进当地经济发展。这些举措不仅改善了南中地区百姓的生活,也增进了各民族之间的相互了解和信任,为民族融合奠定了坚实的基础。在诸葛亮的努力下,南中地区的少数民族逐渐接受了蜀汉政权的统治,他们与汉族之间的交流日益频繁,在经济、文化、生活方式等方面相互学习、相互影响,共同推动了南中地区的发展和进步。这种民族融合的理念和实践,对后世处理民族关系产生了重要的启示,成为了中华民族多元一体格局形成过程中的重要范例。

从经济发展的角度来看,七擒孟获为南中地区的经济繁荣创造了条件。在叛乱期间,南中地区的经济遭到了严重的破坏,百姓生活困苦。诸葛亮平定南中后,采取了一系列积极有效的措施来恢复和发展经济。他鼓励百姓开垦荒地,兴修水利,推广先进的农业生产技术,使得农业生产得到了迅速的恢复和发展。同时,他还注重发展手工业和商业,促进了南中地区与蜀汉其他地区之间的贸易往来。南中地区丰富的资源得以开发和利用,为蜀汉的经济发展注入了新的活力。南中地区的经济繁荣,不仅改善了当地百姓的生活,也为蜀汉政权提供了更多的财政收入,增强了蜀汉的综合国力。