在海绵城市雨水收集系统里,有个看似 “不起眼” 却至关重要的环节:对 “初期雨水” 的控制。很多人疑惑,同样是雨水,为何初期雨水要特殊对待?它到底是什么?不控制又会有什么问题?其实,搞懂初期雨水,正是理解海绵城市 “既留水又净水” 逻辑的关键。

一、什么是初期雨水?—— 降雨 “开头” 的 “脏水”

简单说,初期雨水就是降雨初期形成的雨水,行业内通常指降雨前 10-30 分钟内落地的雨水,或累计降雨量达到 2-5 毫米的雨水。这部分雨水看似和其他雨水没区别,实则是 “藏污纳垢” 的 “脏水”,污染浓度远超后期雨水。

(一)它的 “脏” 来自两个核心来源:

1.地表冲刷:城市地表(道路、停车场、屋顶)长期积累灰尘、油污、汽车尾气残留、落叶腐殖质,甚至还有农药、重金属等污染物。降雨初期,这些污染物会被雨水快速冲刷,随水流汇集 —— 比如马路边的雨水,可能裹挟着汽车漏油、轮胎磨损颗粒;屋顶的雨水,会带走屋面涂料碎屑、灰尘;小区绿地的雨水,可能混有化肥、杀虫剂残留。

2.大气沉降:降雨前,大气中悬浮的 PM2.5、工业废气颗粒、扬尘等污染物,会随雨水一同落下,成为初期雨水的 “附加污染”。

数据更直观:有检测显示,初期雨水的 COD(化学需氧量,衡量有机物污染的指标)可达 500-1500mg/L,是城市污水厂进水浓度的 2-5 倍;悬浮物(SS)浓度超 200mg/L,甚至比某些工业废水还高。而降雨后期,地表和大气中的污染物被冲刷得差不多了,雨水的污染浓度会大幅下降,甚至接近地表水标准 —— 这也是为什么海绵城市要对初期雨水 “区别对待” 的核心原因。

二、为何必须控制初期雨水?—— 不控制,“留水” 反而成 “留污”

海绵城市的核心是 “留住雨水、用好雨水”,但如果把污染严重的初期雨水也一并收集、利用,不仅达不到 “资源回用” 的目的,还会带来三重隐患 —— 这就是控制初期雨水的必要性。

(一) 不控制 = 污染 “直排”,破坏水环境如果初期雨水未经处理直接排入河道、湖泊,会成为水体污染的 “元凶”。城市里很多黑臭水体的成因,就和初期雨水有关:降雨时,初期雨水带着地表油污、垃圾碎屑冲进河道,短时间内大量污染物超过水体自净能力,导致水体缺氧、藻类疯长,进而发黑发臭。比如某城市河道监测显示,一次暴雨后,初期雨水汇入导致河道 COD 浓度骤升 3 倍,3 天内都无法恢复 —— 这也是海绵城市要 “拦住” 初期雨水的首要原因:先控污,再留水。

(二) 不控制 = 加重管网与污水厂负担,引发 “二次污染”

初期雨水如果直接进入市政管网,会给污水处理系统带来双重压力:

1.流量冲击:降雨初期,雨水快速汇集,短时间内大量水流涌入管网,容易造成管网满溢,甚至把管内沉积的污泥冲回地表,形成 “雨后污染反弹”;

2.浓度冲击:初期雨水污染物浓度高,而污水厂的处理工艺是按常规生活污水设计的,突然涌入高浓度污水,会导致处理效率下降,甚至出现出水超标,相当于 “污染没处理完,又排回环境”。

(三) 不控制 =“污染回用”,违背海绵城市初衷

海绵城市收集雨水的目的是 “循环利用”(如绿化灌溉、道路冲洗),但如果把初期雨水也收集起来:

1.用于灌溉,会让污染物渗透到土壤,影响植物生长,甚至通过食物链积累;

2.用于冲洗,可能造成地面二次污染,反而增加清洁成本。相当于 “费力留水,却留了脏水”,完全违背了海绵城市 “资源化利用” 的核心目标。

三、德励石雨水收集系统如何 “搞定” 初期雨水?—— 从 “弃流” 到 “净化” 的全流程控制

早在2015年我国发布的《水污染防治行动计划》就明确提出,我国有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。认识到初雨的危害,正是海绵城市理念兴起的重要原因之一。海绵城市的核心目标之一就是“源头减排、过程控制、系统治理”,特别是针对初雨污染。

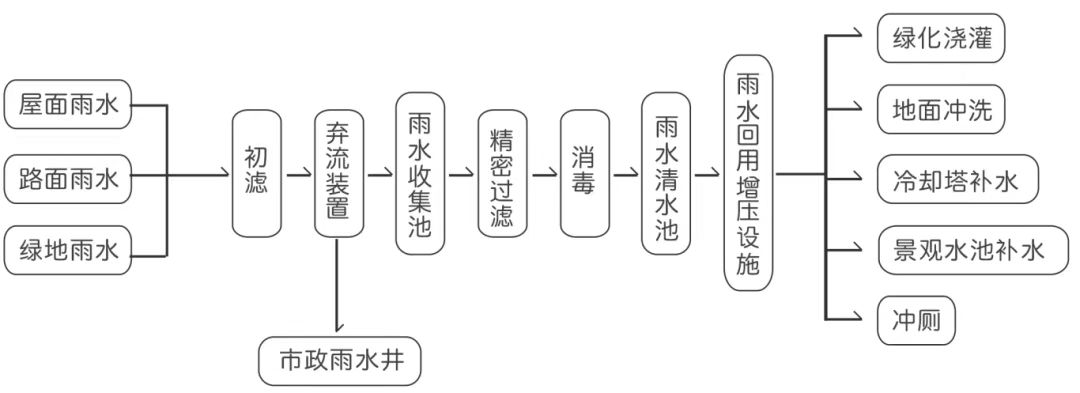

德励石的海绵城市雨水预处理产品,雨水从分流井进入雨水预处理装置,分离路面落叶、杂质以及对雨水中的悬浮物、泥沙进行过滤,让进入蓄水池的雨水尽可能“干净”,既能保护核心设备,避免杂质 “堵死” 系统,延长寿命;又能降低净化负荷,为深度处理 “减负”,提升水质稳定性;最终保障存储水质,避免 “二次污染”,让存水更 “干净”。

雨水收集的核心目标是 “回用”(如灌溉、清洁、工业冷却),雨水预处理装置不是 “额外环节”,而是连接 “雨水收集” 与 “安全回用” 的 “桥梁”—— 没有它,后续系统要么频繁故障,要么水质不达标,最终让雨水收集从 “实用工程” 变成 “闲置摆设”。