近来浏览国际基建新闻之时,一则关于印度高铁的讯息让我停下脚步,2025年9月,孟买-艾哈迈达巴德高铁项目的推进仍然缓慢,原本计划2023年通车,现在推迟到2028年,甚至极有可能第十回延期,而印度部分网民在社交媒体上热烈讨论“中国高铁太封闭,不如咱们挂火车自由”,这话听着好像有讽刺的意思,仔细思索过后心里甚是不是个滋味。

这算啥自由?只不过是把无奈伪装成浪漫罢了,印度铁路每年死亡人数超1.5万,其中近六成是因为“挂车厢”导致的坠落或挤压事故,此数据来自印度铁路2024年度安全报告,将这种高风险行为称作自由,其实是社会心理的自我宽慰,当系统没法提供基本安全与效率时,人们只能用言语重新构建现实来维持尊严。

通过在东南亚多个基建项目现场进行实地考察的相关报道,可以看到技术在不同制度环境下是如何发展或遭遇困境的。

印度的此高铁项目,表面观之乃技术引进之事,实则为整个社会运行的逻辑与现代工程体系不相匹配。

他们引进了日本新干线的技术,贷款来自日本,设备由德国海瑞克在中国代工生产,然而三台关键盾构机至今仍滞留在中国港口。

并非是中国不放行,而是印度未结清尾款,且未提供符合中国2024年11月施行的《两用物项出口管制清单》要求的非军事用途证明。

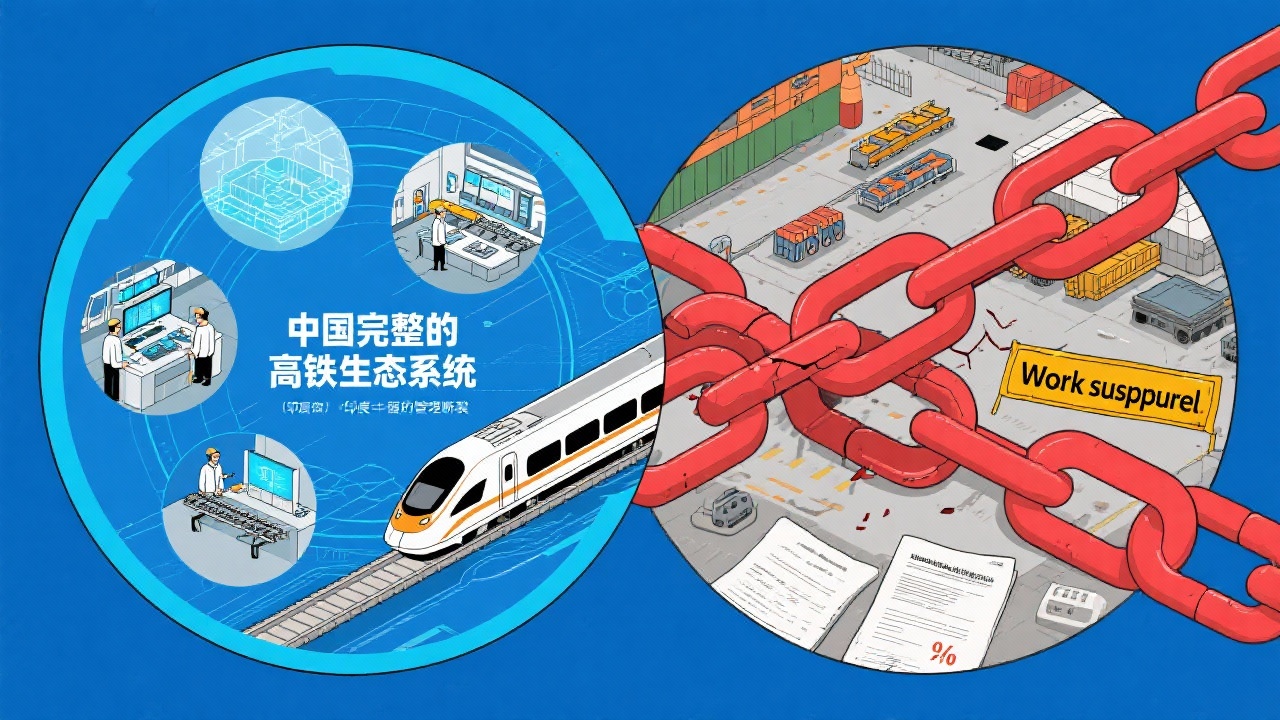

更为深层的问题在于,执行生态出现了断裂,日本新干线要求每日两小时进行全面检修,印度铁路系统只能提供夜间45分钟“天窗时段”,干线标准编组是12节车厢,印度想要增加到16节来满足运力,可是站台长度不允许,技术可以购置,然而制度、管理、运营习惯却没办法买到,这就好像给一台精密仪器装上了松动的螺丝,再先进也不能运转起来。

再观中国,高铁不单单是交通工具,更是国家组织能力的彰显,我们拥有全球超七成的盾构机产能,并且具备成熟的征地补偿办法,同时还有统一调度的电力和信号系统,雅万高铁历经五年建成,且已安全运营两年,本地化率达75%。

而印度同级别的项目,十年仅完成15%的工程量,相关数据源自印尼交通部2025年公报以及印度国家高速铁路公司进度报告。

差距不在技术,而在系统集成能力,

有趣的是,印度曾试图拆解进口盾构机并开展逆向研发,结果没有成功,这彰显出一个残酷实情:现代大型工程设备可不是只靠搞些表面形式就能达成国产化,它背后有着好几万零部件的精细配合、二十年积攒的工艺数据库以及成系统的技术工人队伍。中国花了二十年从引进到创新,而印度却妄图一下子便获取成功。

这场争辩令我重新思索“自由”的定义,真实的自由,并非是在车外悬挂着还能对着风玩手游,而是在高速行驶时可以安心入眠,我国高铁的“封闭”恰好是为亿万普通大众供给安全、守时且可预料的出行权力的保证,这并非约束,而是文明对个别的扶持。

一般来讲,我们觉得发展就是GDP数字的增加,而实际上是公共服务的可获取程度在提高,当一个国家可以让普通人用合理的价格、安全的方式跨越几百公里时,它才真实地拥有了现代性。

印度的问题,并非是缺乏技术,而是缺乏让技术落实的环境——高效的行政管理、稳定的契约、持续的人才培育。

将来全球基建角逐,较量的并非单个技术的突破,而是体系韧性,能够把技术、制度、人力、资金高效融合的那一方,便能够获取发展主导权。印度高铁碰到的窘境,给所有发展中国家敲响警铃:莫再把“免费取得技术”当作策略,真实的现代化,得靠自身一草一木去搭建。

参考资料:

《印尼交通部2025年公报》,印尼共和国交通部官网

《印度国家高速铁路公司进度报告》,印度国家高速铁路公司官网

《德国海瑞克公司关于出口设备的声明》,海瑞克集团官网

声明:本文90%以上内容为原创,少量素材借AI辅助,图片均来源AI原创,笔者力求内容客观准确,信息均源自可靠依据、可供查证。本文旨在为您提供有价值的信息,倡导建设性讨论,无不良引导。