一句“请用英语回答”,暴露了多少人习以为常的霸权思维。

“我使用俄语,因为这是联合国的官方语言。”

当俄罗斯外长拉夫罗夫在联合国讲台上平静地说出这句话,拒绝了英媒记者要求其用英语回答时,他拒绝的不仅是一种语言,更是一种根深蒂固的傲慢。

被“默认”的英语,被无视的平等

英语在国际交往中早已成为“默认选项”——这一看似便利的共识,实则是文化霸权的赤裸体现。

拉夫罗夫完全能说流利英语,却坚持使用俄语。这绝非语言能力问题,而是原则问题。在联合国这个主权平等的舞台上,六大官方语言本应地位平等。但当英语成为“默认选项”,其他语言便被无形中降级为“方言”。

这种霸权的可怕之处在于它的隐蔽性——越来越多人视之为理所当然,甚至自发维护这套规则。

当一种语言试图垄断国际对话,它压制的不仅是声音,更是文明的多样性。

从语言到规则:“双重标准”无处不在

“盎撒式傲慢”远不止于语言。

英国通信管理局(Ofcom)曾以“政治属性”为由吊销中国国际电视台(CGTN)在英落地许可,却对BBC等媒体在他国的政治属性视而不见。

“北溪”管道被炸事件中,西方主流媒体的集体失语,与他们对他国事件连篇累牍的报道形成刺眼对比。

更不必说英国议会多次被指控压制特定媒体声音,却在全球自诩“新闻自由”的灯塔。

这些现象背后是同一套混账逻辑:我定的规则,你必须遵守;但这些规则,不适用于我。

“教师爷”姿态已成时代错误

这种傲慢最令人反感的,是它总伴随着居高临下的“教师爷”姿态——仿佛某些国家天生拥有评判他国的权利。

这种姿态源于殖民历史和“天命论”迷思,试图将复杂多元的世界塞进单一的价值观框架。

然而,世界已经变了。

“全球南方”国家的集体觉醒,标志着单向说教时代的终结。越来越多的国家基于自身利益做出选择,而非盲目接受外来指令。

拉夫罗夫的回应能引发广泛共鸣,正是因为它道出了许多国家“久抑心中的不平”。

三个理由,宣告盎撒式傲慢的终结

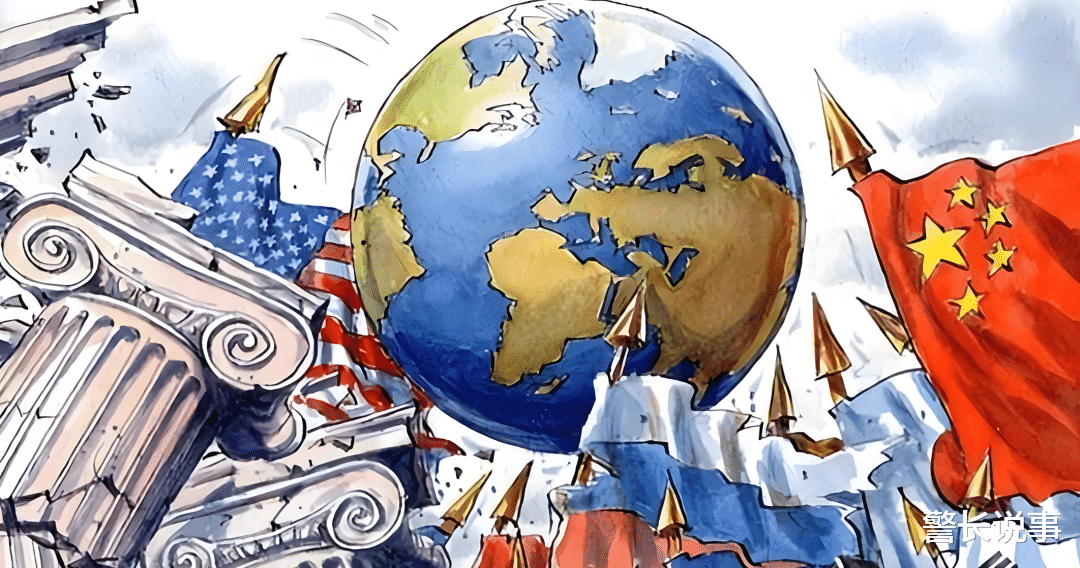

第一,多极化世界已成现实。中国、印度、东盟、金砖国家等非西方力量的崛起,彻底改变了全球力量格局。单极世界已成历史,多极化世界内在要求权力的去中心化和文化的去霸权化。

第二,信息垄断被打破。互联网时代,人们可以通过多种渠道获取信息,进行比较和思考。一家之言再也难以垄断真相,多元叙事正在解构单一话语权。

第三,与人类共同利益背道而驰。在气候变化、疫情、战争等全球性挑战面前,人类需要的是团结合作,而非分裂对抗。坚持傲慢与偏见,只会让世界在危机中越陷越深。

在联合国总部,悬挂着代表人类对和平美好愿望的壁画。那里没有一种语言优于另一种,没有一种文明高于另一种。

平等的尊严,从来不是谁的恩赐,而是文明的底色。

当拉夫罗夫用俄语回答提问时,他守护的不是一种语言,而是一个基本原则:世界不需要教师爷,需要的是对话者。

是时候让盎撒式傲慢休矣。

图片及相关素材来源于网络及AI生成

评论列表