您绝对想象不到,一位每天在荧幕前为亿万观众剖析骗局、拆穿套路的《今日说法》主持人,竟然也会掉进诈骗陷阱!这不是电视剧里的情节,而是真实发生的新闻——他因为购买茶叶,被骗走了一千元。这个消息带来的震撼,远不止于事件本身,它像一记重锤,敲碎了许多人“只有糊涂蛋才会上当”的侥幸心理。如果连深谙此道的专家都未能幸免,我们普通人的安全感,又该从何谈起?

这位主持人的一句感慨,或许道破了真相:“没被骗过,只因没遇见适合自己的剧本。”这句话轻描淡写,却细思极恐。它揭示了一个我们不愿承认的事实:诈骗成功的核心,早已超越了简单的信息不对称,进化成一场精准打击人性弱点的心理战。骗子们手中的“剧本”,就是一台挖掘我们内心恐惧、渴望与信任的精密仪器。

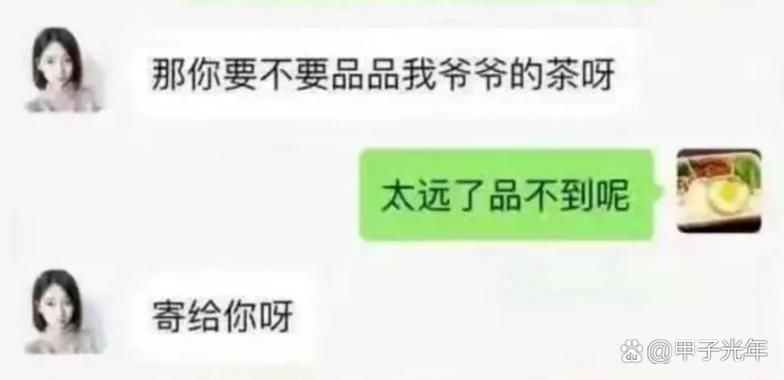

请您仔细回想,是否曾在某个瞬间,接到过一声似曾相识的“哥”或“姐”的亲切呼唤?这正是剧本的开端。骗子们巧妙利用“熟人”口吻,或是编织一段与您经历高度吻合的故事,在您尚未警觉时,就已悄悄绕过理性的多疑心理,直接叩击情感共鸣的大门。那份突如其来的“信任感”,往往比任何逻辑都来得更快、更猛烈。

当信任建立,导演便会适时抛出下一个戏码。或许是冒充某个您信赖的机构发出权威通知,或许是制造一批“限量特供”、“即将售罄”的稀缺产品。此时此刻,一种深植于我们本能中对权威的服从,以及对错过机遇的天然恐惧,会被瞬间点燃。脑子里的警铃或许微响,但“机不可失”的紧迫感,往往能轻易地将它淹没。

一旦您跟着剧本的节奏走了下去,便会发现情节环环相扣,逻辑几乎自洽。您会不自觉地沉浸于骗子构筑的叙事中,全部的思维都被“如何解决眼前这个问题”所占据。是赶紧转账确认订单?还是立刻提供验证码以证清白?在这种高度紧张和单向的思维通道里,外界善意的提醒变得模糊,内心的质疑声也被压到最低。这并非智力不足,而是思维在特定情境下被巧妙地“绑架”了。

所以,当听说专家被骗时,我们首先该做的,绝不是嘲笑或指责。苛责受害者,只会让骗术在暗处更加得意。这位主持人的经历,恰恰是一份沉甸甸的社会警示录:诈骗的本质,是一场精心设计的心理定向攻击。在量身定制的欲望与恐惧面前,没有人是绝对的“天选免疫者”。

那么,我们的反诈教育是时候升级了。它不应再停留在简单的“不要轻信陌生人”或“别贪小便宜”的口号上。我们必须将防御前线推进到内心世界,学会“识别并抵抗情感操纵”。下一次,当内心的情绪被异常调动时,无论是过度的惊喜还是没来由的恐慌,不妨先深呼吸,强迫自己暂停十秒。问问自己:这会不会是另一个为我量身打造的“完美剧本”?

从今天起,让我们一起建立起更强的心理免疫力。如果您觉得这篇文章有启发,请不吝点赞或转发,或许您的一个简单分享,就能在关键时刻唤醒一位朋友或家人的理智,帮他及时跳出骗局的陷阱。您身边有没有类似的“差点上当”的经历呢?欢迎在评论区与我们聊聊,共同筑起这道人心的防线。

评论列表