满洲里那头始终未曾露面的席地而坐的大象,既是超现实的意象符号,更是一面映照现代人生存困境的魔镜。当观众跟随手持镜头在山西工业废墟里踉跄前行时,某种存在主义的叩问在灰蓝色雾霭中渐渐浮现:当生存成为永恒的受难,我们是否还有勇气直面存在的虚无?

1存在的困境:西西弗斯式的生存循环

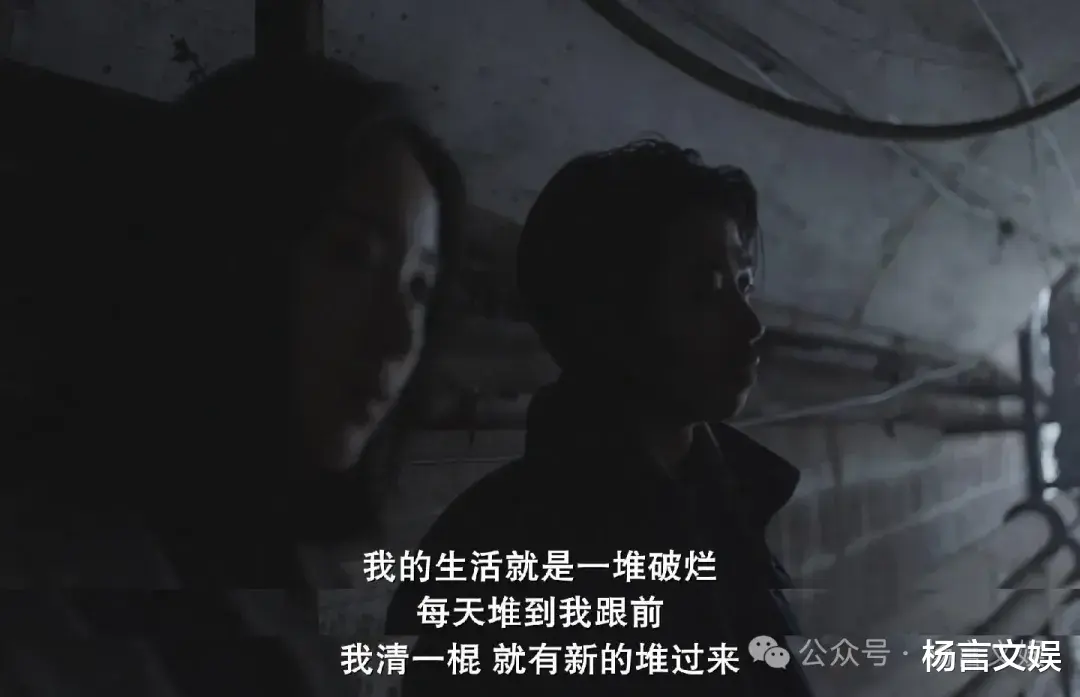

在钢筋水泥构筑的现代丛林里,每个角色都在重复着荒诞的生存仪式。韦布用暴力对抗校园暴力,却陷入更深的道德困境;王金被子女当作皮球踢来踢去,在生存空间被挤压至阳台的瞬间,老人与狗的存在尊严同时崩塌。这些被社会规训异化的个体,像极了加缪笔下的西西弗斯,不断推着命运的巨石走向注定失败的结局。

影片中反复出现的封闭空间构成精妙的隐喻体系:教室的铁栅栏将少年困在暴力的环形剧场,筒子楼的走廊如同盘根错节的肠道消化着人性,动物园的围墙将自由囚禁成供人观赏的奇观。这些空间装置共同编织成现代社会的规训网络,每个角色都在其中演绎着存在主义的悲剧。

人物关系网中涌动着惊人的暴力暗流。于成在性爱中释放的暴力,黄玲母亲歇斯底里的辱骂,教导主任道貌岸然的压迫,这些日常化的暴力如同空气般渗透在每个人的呼吸里。当生存本身成为暴力的载体,存在便异化为永恒的伤口。

2

突围的幻象:寻找救赎的可能路径

满洲里的大象作为核心意象,承载着多重象征意涵。这头拒绝表演的困兽,既是现实压迫的具象化投射,也是理想主义的最后图腾。当所有角色不约而同地踏上寻找大象的旅程,这场集体迁徙便成为对精神乌托邦的悲壮朝圣。

在寻找救赎的途中,角色间偶然迸发的人性微光显得弥足珍贵。韦布与王金在废墟中的忘年对话,黄玲对老人笨拙的关怀,这些碎片化的温暖如同黑暗中的萤火,微弱却执着地抵抗着存在的寒意。正是这些瞬间,让生存的苦难显露出诗意的质地。

电影结尾的开放式处理构成精妙的哲学留白。大巴车在晨雾中驶向未知的远方,镜头突然切换成DV画质的主观视角,这种叙事断裂既是对救赎可能性的质疑,也为观众预留了多重解读的空间:是走向新生还是坠入更深的存在深渊?

3

影像的暴力:美学与现实的互文

胡波对长镜头的运用堪称当代电影语言的革命。那些令人窒息的手持跟拍,将观众强行拖入角色的生存现场。当镜头持续追逐韦布在校园走廊逃窜的身影时,物理时间的延长制造出心理时间的凝滞感,使观众亲历暴力发生时的每一帧煎熬。

影片的视觉体系充满末世美学特征。山西重工业城市的凋敝景观,被处理成冷峻的灰蓝色调,宛如后人类时代的文明废墟。这种刻意为之的"不美",恰恰构成了对消费主义美学的尖锐反讽,将现实的粗粝感直接摔在观众面前。

导演的个人命运为电影蒙上悲怆的预言色彩。胡波在现实中的陨落,与其作品中的绝望气息形成残酷互文。这种艺术与生命的同构,使得《大象席地而坐》超越了普通电影文本的范畴,成为用生命完成的哲学遗嘱。尾

在电影最后的黑暗中,我们似乎听见大象的悲鸣穿透银幕。这声嘶吼不仅是对现代人生存困境的控诉,更是对存在本质的终极叩问。或许真正的救赎不在于能否抵达满洲里,而在于直面虚无时依然选择前行的勇气——正如加缪所说:"登上顶峰的斗争本身足以充实人的心灵。"在这部未完成的安魂曲中,我们终究听见了生命倔强的回声。