桥梁不仅是跨越天堑的通道,更是国家综合实力的“技术勋章”。在我国交通网络的版图上,有三座桥梁以独特的技术突破与战略价值,成为中国桥梁史的标志性坐标:一座在“世界屋脊”上竖起高原建桥范本,一座以“世界跨度第一”的公铁两用斜拉桥重新定义工程极限,一座为“八纵八横”高铁网打通关键节点。它们的故事,是中国桥梁人用智慧与汗水书写的“创新答卷”。

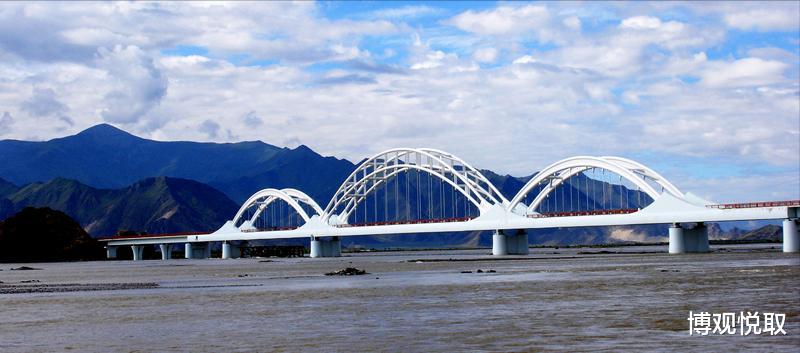

在海拔3650米的拉萨河畔,一座全长928.85米的钢铁长龙横跨两岸——这便是青藏铁路上的拉萨河大桥。作为青藏铁路终点前的最后一座特大桥,它距拉萨站仅2公里,是进出“日光城”的第一处“视觉地标”。

这座桥梁的特殊,首先在于它“生”于高原。低温、强紫外线、氧气稀薄的环境,让常规桥梁技术面临“水土不服”。但建设者们以“世界首创”的勇气,给出了破局方案:主桥采用钢管混凝土拱连续梁结构,引桥则以预应力混凝土连续箱梁衔接,加上23孔桥体组合成刚柔并济的整体。这套“连续梁+钢管混凝土拱”的组合体系,在全球高原桥梁中绝无仅有——钢管混凝土既保留了钢材的韧性,又通过内部填充混凝土提升抗压能力,完美适应高原冻融循环的严苛环境。

为后续川藏铁路等高原工程提供了“教科书级”参考。2007年,这座凝聚高原智慧的桥梁,摘得中国土木工程领域最高荣誉“詹天佑大奖”,成为高原桥梁建设的“破冰者”。

如果说拉萨河大桥解决了“高原建桥”的难题,武汉天兴洲大桥则刷新了“公铁两用”的技术上限。作为京广客运专线、沪汉蓉通道与武汉中环线的“三栖”过江通道,它需要同时承载4条铁路线与6条公路车道,荷载之复杂堪称“桥梁界的多面手”。而其主跨504米的钢桁梁斜拉桥设计,更让它稳坐“世界已建成公铁两用斜拉桥跨度第一”的宝座。

这座桥的挑战,在于“大跨度”与“多功能”的双重考验。斜拉桥通过桥塔上的斜拉索将桥面荷载传递至主塔,理论上跨度越大,对材料强度与结构精度的要求越高。天兴洲大桥的钢桁梁采用高强度低合金钢,单根斜拉索总拉力可达7000吨;主塔高188.5米,相当于60层楼的高度,施工误差不超过1/10000。2004年开工、2009年建成的背后,是建设者对“毫米级”精度的极致追求——正是这种严谨,让天兴洲大桥不仅成为武汉的“城市名片”,更成为我国公铁两用桥梁技术的“标杆工程”。

三、南京大胜关长江大桥:高铁时代的“咽喉枢纽”当“八纵八横”高铁网加速成型,南京大胜关长江大桥的战略地位愈发凸显。作为京沪高速铁路的关键控制性工程,它的主桥采用连续钢桁拱桥结构,是国内同类桥梁中跨度最大的“钢铁巨无霸”。2006年开工、2009年合龙贯通的它,用“大跨度、高荷载、强适应”的特性,为京沪高铁的“贴地飞行”奠定了基础。

连续钢桁拱桥的优势在于,钢桁梁提供水平刚度,拱结构承担垂直荷载,二者结合可实现更大跨度。大胜关大桥的336米主跨,相当于3个标准足球场的长度,其钢桁梁总用钢量达8.2万吨,足够建造11座埃菲尔铁塔。为确保高铁高速平稳通过,桥梁的竖向挠度被严格控制在30毫米以内(仅相当于一根筷子的长度),这对材料性能、焊接工艺与结构设计提出了“超纲”要求。如今,这座“高铁咽喉”每天承载着数百列高速列车过江,用钢铁之躯守护着“中国速度”。

桥梁背后的“中国智慧”从高原到长江,从单线铁路到公铁两用,三座桥梁的故事,串联起中国桥梁技术从“跟跑”到“领跑”的跨越。它们不仅是交通网络的关键节点,更是科技创新的“试验田”——拉萨河大桥的高原寿命控制技术、天兴洲大桥的大跨度斜拉桥工艺、大胜关大桥的高铁专用桥设计,每一项突破都为全球桥梁工程提供了“中国方案”。

当我们惊叹于桥梁的壮丽时,更应看到其背后的建设逻辑:工程难题的破解,从来不是单一技术的突破,而是材料科学、结构力学、环境适应等多学科的系统集成。这些桥梁的存在,不仅是“中国建造”的勋章,更是“中国智慧”的注脚——它们告诉世界:中国桥梁,不仅能跨越地理的天堑,更能突破技术的极限。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

“桥隧博物馆”合福铁路——沿线地那些超级桥隧工程

一文了解国家重点铁路工程项目:邯黄铁路、合福铁路、新建哈齐客专

渝怀铁路:624公里钢铁动脉上的桥梁史诗

一文了解国家重点铁路工程项目:南广铁路、京津城际与胶新铁路的发展密码

国家重点铁路工程:遂渝、渝怀与京津城际的技术突围与时代印记

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络 / 国家铁路局

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容