序:当夜空最亮的星光熄灭

当那一则消息传来,世界的物理学界陷入了一片沉寂。

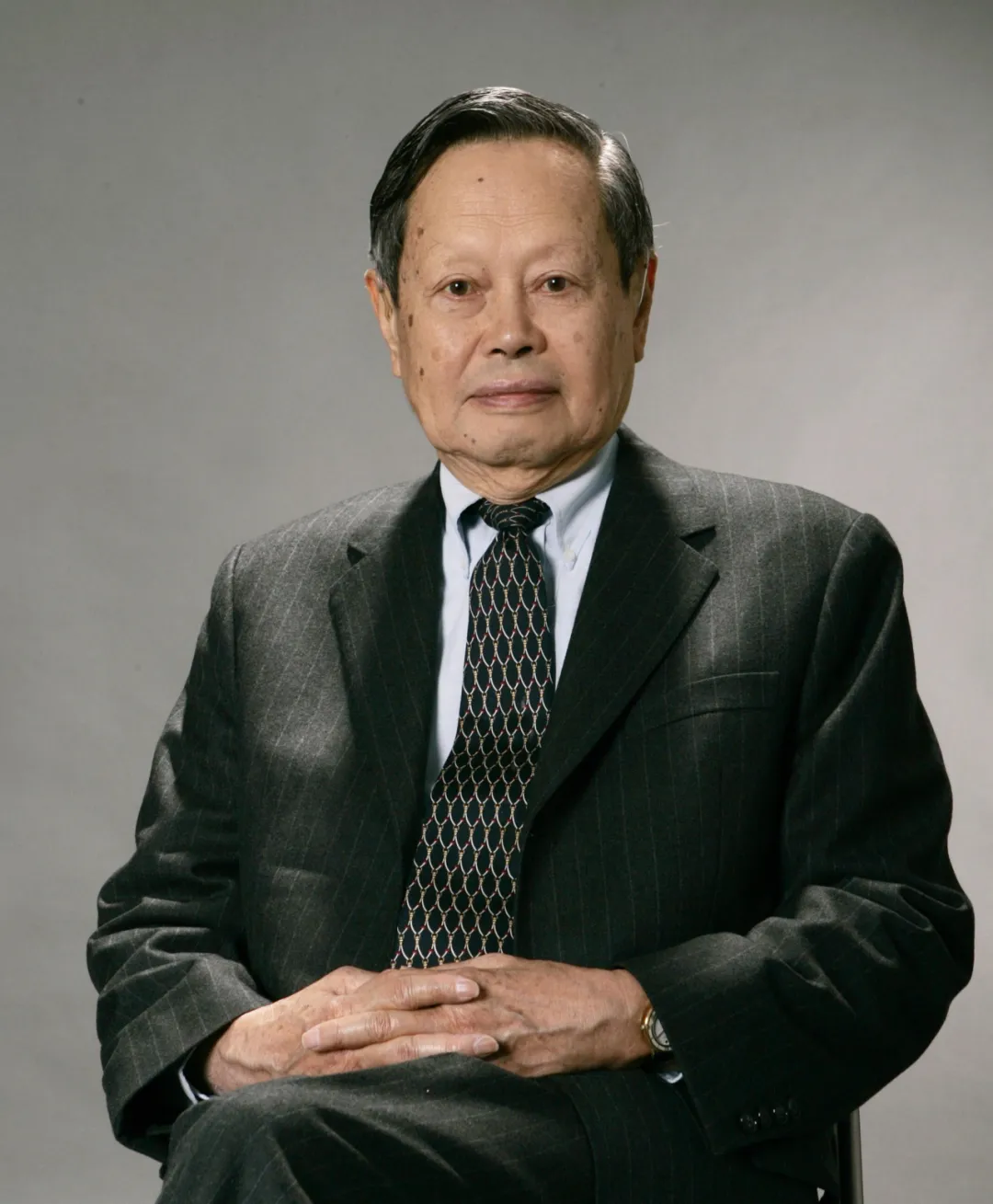

2025年10月18日,杨振宁先生与世长辞,享年103岁。

一个横跨了三个世纪的生命故事,一位将人类智慧的边界又向前推进了一大步的科学巨匠,终于放下了手中的笔,停止了对宇宙深处奥秘的凝视。

他的离去,不止是带走了一个名字,更像是一本厚重的史诗,翻到了最后一页。

我们仰望星空,那些我们曾以为遥不可及的理论、那些改变了我们对物质世界认知的基础,无一不闪耀着他的光芒。

然而,抛开那些深奥的公式,今天,我们不谈高冷的物理,我们想走进一个更真实、更具烟火气的杨振宁,一个曾被时代洪流裹挟、被争议声浪淹没的“人”。

因为,读懂他,就是读懂了那个黄金时代最后的背影,也读懂了人生最深处的取舍与担当。

杨振宁的起点,自带光环。

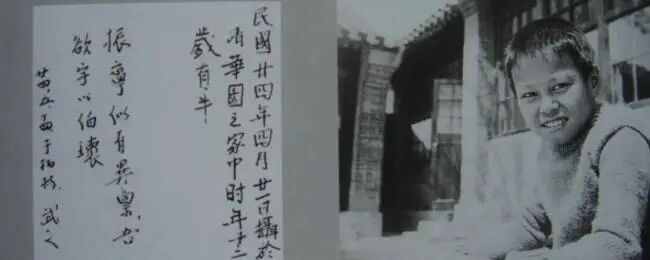

1922年,他出生在一个书香门第,父亲杨武之是清华大学的数学系教授,这为他打开了一扇通往知识殿堂的大门。

童年的玩伴是书本和算术,少年时的背景是战火与硝烟。

抗日战争爆发后,他随着清华、北大、南开组成的西南联合大学辗转昆明。那是一段艰难的岁月,物资匮乏,警报频响,但精神的火种却燃得更旺。

在简陋的茅草屋里,在昏暗的煤油灯下,杨振宁和他的同窗们,以知识为武器,抵抗着时代的寒冷。

那些艰苦卓绝的日子,锤炼的不仅仅是他的学术能力,更是他面对复杂世界的坚韧心性。

1945年,他跨越重洋,前往美国芝加哥大学深造。从西南联大到“世界物理中心”,这趟旅程,不仅是他个人的飞跃,也象征着一个东方头脑开始在全球科学舞台上崭露锋芒。

命运的伏笔,往往就埋藏在最不起眼的转折点上。

1957年,注定是物理学史上一个震耳欲聋的年份。

杨振宁与李政道,因为“宇称不守恒”理论的提出,共同站上了诺贝尔奖的领奖台。那一年,他35岁,是继爱因斯坦、玻尔之后,对物理学基础概念进行颠覆性修正的时代巨星。

“杨-米尔斯理论”,是他献给世界的另一件旷世珍宝。

这个理论,一开始被认为是“美丽的错误”,甚至连杨振宁自己都曾一度放下。但历史证明,它不仅没有错,反而成为了现代物理学——粒子物理“标准模型”的基石。

它像一把钥匙,开启了我们对强核力、弱核力和电磁力的理解,是如今我们所有高能物理实验的理论蓝图。

可以说,没有它,就没有今天的世界。

然而,荣耀背后,往往隐藏着人性的幽微。

与李政道的“友谊裂痕”,成为了他人生中一道无法抹去的伤痕,也让世人开始以一种复杂的眼光审视这位天才。

站在巅峰的杨振宁,品尝了无上的荣光,也承受了世俗的苛责。

他用前半生证明了自己在科学上的“绝世无双”,却用后半生向我们展示了一个“凡人”在复杂世界中的挣扎与选择。

进入人生的暮年,杨振宁的故事,不再是关于物理定律的冷静探讨,而变成了关于人性和家国情怀的炽热辩论。

他放弃了美国国籍,回归中国。他将自己的后半生,几乎全部献给了中国的科学教育事业。他奔走相告,为清华大学等学府引入顶尖人才,促成了诸多前沿实验室的建立。

对于国家科学的贡献,他功不可没。

然而,与此同时,与小他54岁的翁帆的结合,又一次将他推向了舆论的风口浪尖。

世人的不解、媒体的猎奇、网络的喧嚣,如潮水般涌来。

有人质疑,有人不屑,但杨振宁却以一种超脱的姿态,回应了这一切。

他说:“青春并不完全决定于年龄,而决定于心境。”他追求的,是生命最后阶段的精神契合与慰藉。

他的人生选择,是复杂的,是充满争议的。但当我们将目光放回历史的纵深,我们会发现:

一个百岁老人,在科学理论上是超凡脱俗的,在人性情感上,却是无比率真的。

这份“不完美”,恰恰成就了他的“真伟大”。

巨星陨落,留下的不仅仅是讣告。

杨振宁的故事,是一面镜子。

它告诉我们,科学的殿堂,需要像他一样的天才去开拓,但天才的成长,离不开一个安定、鼓励创新的社会环境。

它启发我们,面对时代的喧嚣和个人的选择,我们应该拥有独立思考的勇气,和不被潮流裹挟的定力。

他从战火中走来,在世界之巅闪耀,又最终选择回归故土。他的生命轨迹,是近代中国知识分子百年奋斗史的一个缩影。

斯人已逝,而精神永恒。

就像他在暮年回归对“真我”的追求,这才是他留给我们最宝贵的人生哲学。

伟大,从来不是单一维度的。

愿他长眠于宇宙的宁静之中,与他所深爱了一生的物理规律,融为一体。

而我们,在抬头仰望星空时,请记住这个名字。因为他的光芒,照亮了我们脚下和未来的路。