想要搞清楚三国时期的具体人口的数字是很困难的。首先魏、蜀、吴是分立,又没有完善的户籍制度,加上连年战争,大量的人口大量逃亡与流徙,也会极大影响推测。

但是透过史料,仍然可以发现一些蛛丝马迹。三国时期的人口大概经历了从锐减到逐步恢复的一个过程。以魏黄初元年(220年)为界,分为前后两个阶段。220年之前,由于战争、灾荒、疾疫、杀婴、人口年龄构成畸形等诸多影响,这段时期的人口出现了陡降的情况,人口大量减少,直到220年,达到最低点。随后随着三国鼎立局面的形成,形势有所缓和,三国也更加注重发展,人口开始逐步恢复。

下面就通过对史料的剖析抽检,粗略的分析一下三国的人口变化。

青、冀、并、幽州四州,建安四年(199年)有“人户百万”,205年曹操平定冀州,号称“可得三十万众”,那想要三十万的士兵,需要多少户口的人数才可以做到呢?从以下两条史料来看的话,兵丁占总人口的大概30%,大概也就是百万人口,相比157年,年均减少千分之三。

汉献帝初平三年,曹操破青州黄巾军,受降卒三十余万 , 男女百余万口。

魏正元中,孙吴大将孙壹降魏,孙壹所率,口不至千,兵不过三百。

幽州地区从157年-220年,年平均增长率为-26‰,与青、冀、并、幽州四州差不多。

徐州,曹操为父报仇攻打陶谦,导致徐州人口大减,到194年,徐州人口仅有百万。从157年-194年其年平均增长率为-32‰。

豫、兖两州。三国前期豫州人口下降的比较严重,有的地区甚至超过-37‰,兖州地区的增长率为-27‰,处于平均水平。

凉州的武都郡,157至219年,年平均增长率为-14‰;金城郡157至215年,年平均增长率为-31‰。

益州虽然没有受中原战乱的影响,但是刘璋父子与益州地方豪强的内战,也使得益州并没有得到稳定的发展。虽然庞统曾经说道:“今益州国富民强,户 口百万。”但是157至211年,年平均增长率为-28‰。

扬州部分地区人口史料有找到了两条:一是民转相惊,自庐江、九江、薪春、广陵户十余万皆东渡江,江西遂虚,合肥以南惟有皖城。二是建安十七年(212年)骆统为乌程相时, “民户过万,咸叹其惠理”。157至212年乌程人口年平均增长率为-7‰。因为北方人民避乱南渡,所以扬州地区的人口减小相对较小。

荆州的南阳郡在袁术割据时期,人口大量减小,157至220年人口年平均增长率一度达到了-43‰。但是后来仅关中就有十万户流入荆州,可见荆州人口是不少的,只是脱籍人口较多,较难统计。

交州史料上的记载非常稀缺,其地处边睡,较为安定,但也没有太多的北 来人口 , 年增长率估计略低于扬州,在-18‰。

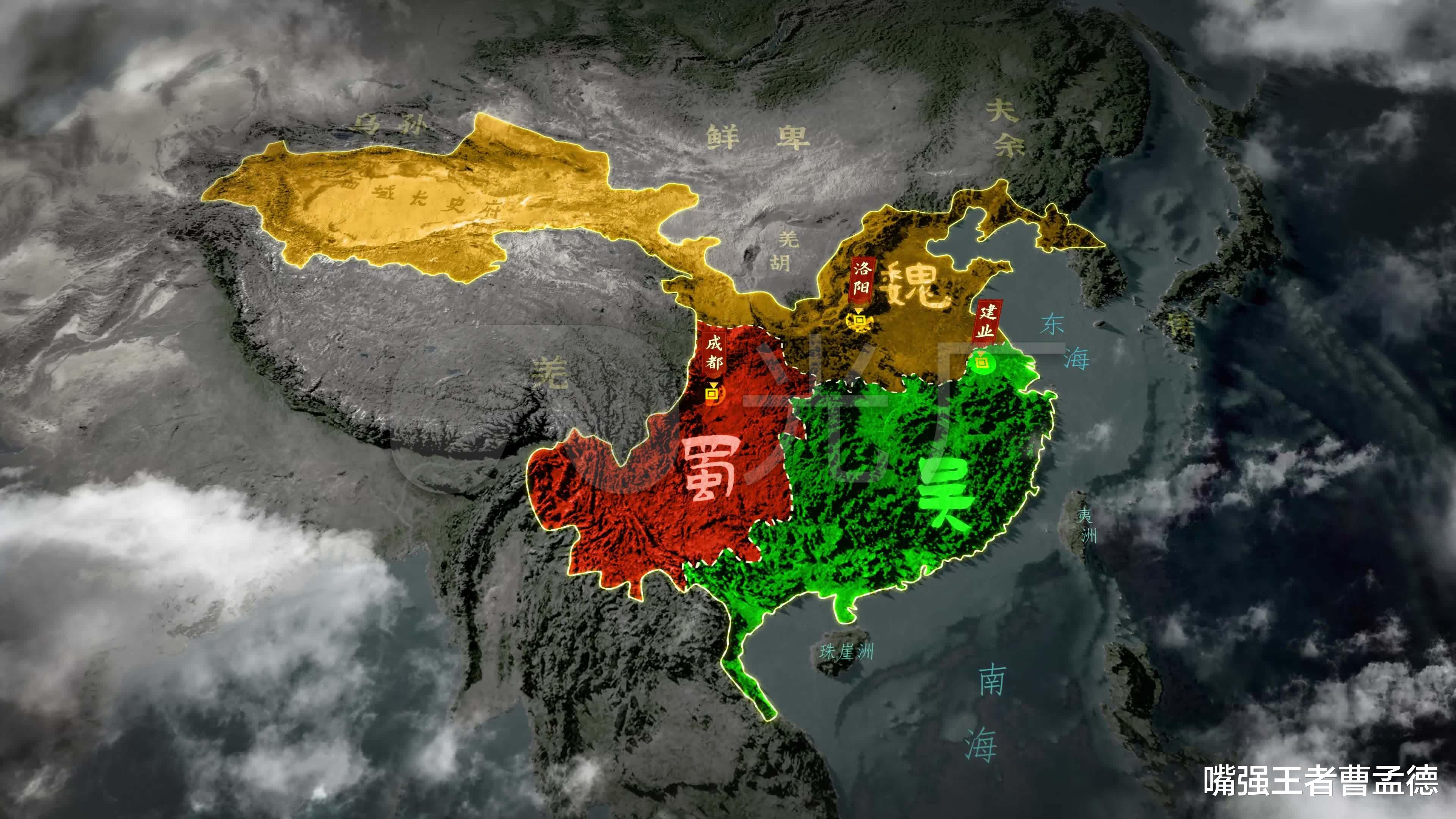

根据以上分析,东汉十三州年平均增长率平均为-25‰。而根据分州计算,三国人口最少应该是在220年,大概人口1093万人。如果按魏、蜀、吴的 疆域计算的话,则魏约有666万人,约占全国总人口的62%;蜀约有143万人,约占23%,吴约有284万人,约占26%。

根据《晋书·地理志》记载西晋太康元年(280年) 有户2459840口,口16163863,这一数字是目前公认是较可靠的。在结合220年的人口数据1093万人,年平均增长率为7.9‰,也是一个比较合理的数据,与东汉时期的数据也较为接近(现存东汉人口史料中,只有顺帝永和五年(140年)有各州郡户口数。而永和五年(140年)至桓帝永寿三年(157年)人口仍继续增长,年平均为9.7‰,从157年-220年,以后呈逐年下降)。