在历史的长河中,三国时代无疑是一段波澜壮阔的篇章。英雄辈出,战火纷飞,魏、蜀、吴三国鼎立,各自演绎着传奇。然而,天下大势,分久必合 ,合久必分。三国末年,三国君主纷纷投降,可令人好奇的是,他们投降后的封号却截然不同:魏主曹奂被封为陈留王,蜀主刘禅被封为安乐公,吴主孙皓被封为归命侯。这看似简单的封号背后,实则蕴含着诸多复杂的因素和讲究,背后有着深刻的历史渊源、政治考量和现实因素。

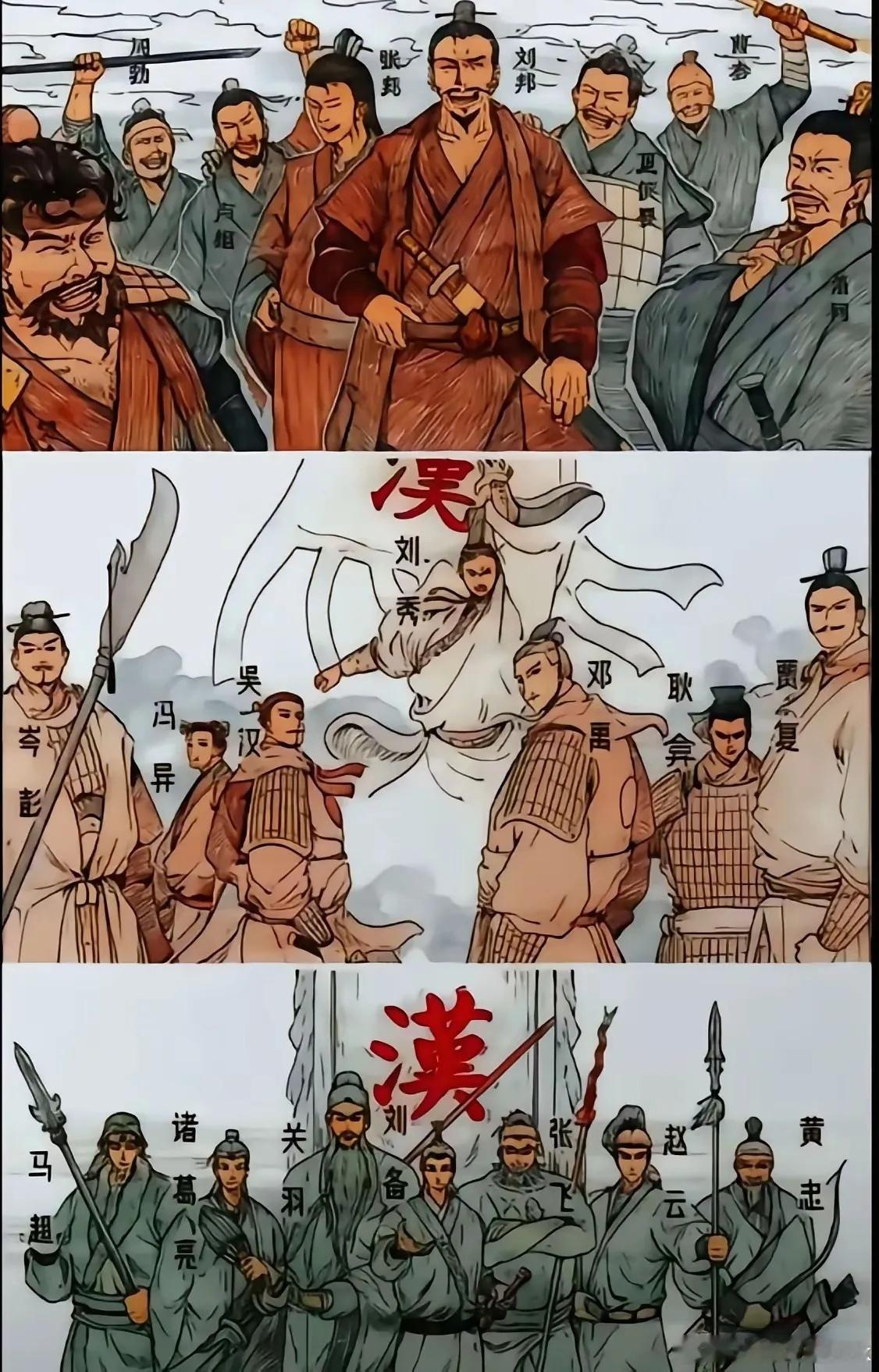

曹魏曹奂:禅让背后的 “王” 者待遇曹魏政权的正统性与影响力曹魏政权在三国之中,无疑占据着正统地位。自曹操 “挟天子以令诸侯” 开始,曹魏便承接了汉朝的政治遗产 。公元 220 年,曹丕逼迫汉献帝刘协禅让帝位,正式建立曹魏政权,这一禅让过程,在当时的政治观念中,赋予了曹魏政权极高的合法性。曹魏占据着中原核心地区,疆域辽阔,涵盖了长江以北的广大区域,人口众多,经济发达。在政治、经济、军事等各方面,都拥有着蜀汉和东吴难以比拟的优势。据史书记载,曹魏在景元四年(263 年)的官方统计显示,其控制区域内登记人口达 443 万,实际统治面积达 291 万平方公里,远超蜀汉和东吴 。其经济实力雄厚,太仓在正始年间(240 - 249 年)存粮超过 800 万斛,五铢钱年铸造量达 2 亿枚 。曹魏的军事力量也十分强大,常备军 40 万,其中 10 万精锐中军驻守洛阳。

曹奂作为曹魏的末代皇帝,尽管在其在位期间,政权已逐渐被司马氏掌控,但他的身份和地位依然特殊。他是正统王朝的象征,其存在对于维护曹魏旧臣和百姓的心理认同有着重要意义。

晋朝的政治考量:“美德” 与政权合法性司马炎建立晋朝后,封曹奂为陈留王,给予其极高的待遇。这背后有着深刻的政治考量。一方面,司马炎通过这种方式彰显自己的 “美德”,展示自己的宽宏大量和对前朝的尊重,以此来巩固自己政权的合法性。毕竟,司马氏是通过禅让的方式夺取了曹魏政权,为了让天下人认可晋朝的正统地位,就需要对曹魏皇室进行优待。

另一方面,曹魏旧臣和世家大族在当时的政治格局中仍拥有较大的影响力。曹奂被封为王,能够在一定程度上安抚这些势力,减少他们对晋朝政权的抵触情绪,从而维护社会的稳定。司马炎允许曹奂在其封地继续使用天子旌旗,保留曹魏时期的礼乐制度和正朔,上书不称臣,受诏时也不必跪拜。这种特殊待遇在历史上是极为罕见的,充分体现了晋朝对曹奂地位的重视,以及对曹魏政权影响力的顾忌。

蜀汉一直以汉室正统自居,刘备以汉室宗亲的身份建立蜀汉政权,打着 “兴复汉室” 的旗号,试图延续汉朝的统治 。然而,蜀汉偏居益州,地域相对狭小,人口稀少,经济和军事实力与曹魏相比存在较大差距。在三国鼎立的格局中,蜀汉是实力最弱的一方,其领土面积仅约 106 万平方公里,人口在灭亡时仅有 28 万户,94 万人口 。其经济主要依赖益州的农业,商业和手工业发展相对滞后,军事实力也难以与曹魏相抗衡。

司马昭的策略:怀柔与控制司马昭封刘禅为安乐公,这一封号的背后有着深刻的政治考量。一方面,司马昭试图通过给予刘禅较高的封号,来显示自己的宽容和大度,以安抚蜀汉旧臣和百姓,减少他们对曹魏政权的抵触情绪。另一方面,司马昭也对刘禅进行了严密的控制,将他迁往洛阳,使其远离蜀地,避免他在蜀地旧臣和百姓的支持下再次掀起反旗。

刘禅投降后,被迁往洛阳,司马昭对他进行了多次试探。在一次宴会上,司马昭故意安排蜀国的歌舞表演,旁边的人都为亡国而感到悲伤,刘禅却嬉笑自若,还说出了 “此间乐,不思蜀” 这样的话。这一表现让司马昭认为刘禅胸无大志,对自己没有威胁,从而放松了对他的警惕 。刘禅被封为安乐公,享受着优厚的物质待遇,但实际上他的一举一动都在司马昭的监视之下,成为了一个被软禁的傀儡。

东吴孙皓:归命侯的无奈东吴的灭亡与孙皓的形象东吴在孙皓的统治下,政治逐渐走向黑暗。孙皓在位初期,曾展现出一些明君的特质,如开仓赈粮、安抚百姓等,但很快就沉溺于酒色,变得昏庸残暴 。他大肆杀戮宗室和大臣,手段残忍,令人发指。他曾逼死自己的婶婶朱皇后,杀死孙休的四个儿子 ,还对拥立他的濮阳兴、张布等大臣痛下杀手 。他的行为导致东吴统治阶级内部矛盾尖锐,人心惶惶,国力也逐渐衰弱。

在晋军进攻东吴时,东吴统治阶级内部矛盾重重,缺乏有效的整体防御策略,最终导致战争节节败退。公元 280 年初,晋军先头部队在王濬的率领下,率先到达东吴的都城石头城下。面对晋军的强大攻势,孙皓明白大局已定,于是主动投降,东吴正式宣告灭亡。此时,天下局势已经基本明朗,西晋已经占据了绝对的优势,孙皓的投降也只是时间问题。

司马炎的态度:惩戒与收编司马炎封孙皓为归命侯,这一封号明显低于曹奂的王爵和刘禅的公爵。这主要是因为孙皓在东吴的统治不得人心,其残暴行为让天下人所不齿。司马炎给予他较低的封号,是对他的一种惩戒,也是向天下表明自己对暴君的态度。

“归命” 二字,有着深刻的含义。它意在强调孙皓顺应天命归降,同时也是对东吴旧臣的一种警告,告诫他们不要妄图反抗西晋的统治。孙皓投降后,司马炎对东吴的旧臣进行了大规模的收编和安置,将他们迁往洛阳等地,以便于控制。孙皓被封为归命侯,享受的待遇相对较低,其食邑只有 “田三十顷,岁给谷五千斛,钱五十万,绢五百匹,绵五百斤” ,与曹奂和刘禅相比,相差甚远。这也表明了司马炎对东吴政权的态度,既接纳了东吴的投降,又对其进行了一定的压制,以防止东吴旧势力再次崛起。

总结:历史深处的回响三国君主投降后的不同封号,不仅仅是简单的爵位差异,更是晋朝统治者综合整治、历史、人物等多方面因素做出的精心决策。曹奂的王爵,是对曹魏正统地位和强大影响力的承认,也是晋朝巩固自身统治合法性的需要;刘禅的公爵,是晋朝对蜀汉政权的一种平衡和安抚,既给予一定优待,又不至于威胁到自身统治;孙皓的侯爵,则是对他个人残暴统治的惩戒,以及对东吴旧势力的一种压制和收编 。

这些封号的背后,反映了当时复杂的政治局势和权力博弈,也体现了晋朝统治者的政治智慧和策略考量。它们对稳定当时的局势,巩固晋朝的统治,起到了重要的作用 。同时,这也让我们看到了历史发展的必然性,以及在朝代更迭中,政治、文化、人物等因素相互交织所产生的深远影响。三国君主投降后的不同命运,就像一面镜子,映照出那个时代的风云变幻,也引发我们对历史规律和政治智慧的深入思考。

![司马懿:需要我来回答不[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/4722309673445035490.jpg?id=0)

评论列表