唐高宗显庆四年(659 年)的长安,平康坊的晨光刚漫过青灰瓦檐,弘文馆的偏院书斋里,九岁的杨炯已经把《昭明文选》按在案上。指尖划过 “建安风骨” 的评注,他忽然皱起眉,把笔杆往砚台里重重一按 —— 墨汁溅在书页空白处,像极了他心里没处安放的劲气。这年他刚以 “神童” 之名被荐入馆,旁人都夸他 “幼有俊才,对问甚奇”,可他盯着案头那卷《汉书・卫青传》,满脑子都是漠北风沙里的旌旗,而非馆中日复一日的抄录与待诏。

他在弘文馆一待就是十余年。咸亨元年(670 年),二十岁的杨炯终于授了个 “校书郎” 的职,不过是在秘书省整理典籍。有次同僚拿宫中新传的宫体诗来赏玩,说 “这般柔婉,才是当今风雅”,他却把诗稿推到一边,指着窗外掠过的羽林卫骑兵:“诗该写刀光,写征尘,不是胭脂水粉里的缠绵!” 这话让同僚愣了半天,后来才有人私下议论:“杨校书郎是有才,就是太傲,连当红的王绩诗都敢说‘软媚无骨’。” 可杨炯不管这些,他的案头渐渐堆起了边疆塘报的抄本,夜里常对着一张残破的河西地图发呆,手指沿着玉门关的轮廓反复摩挲。

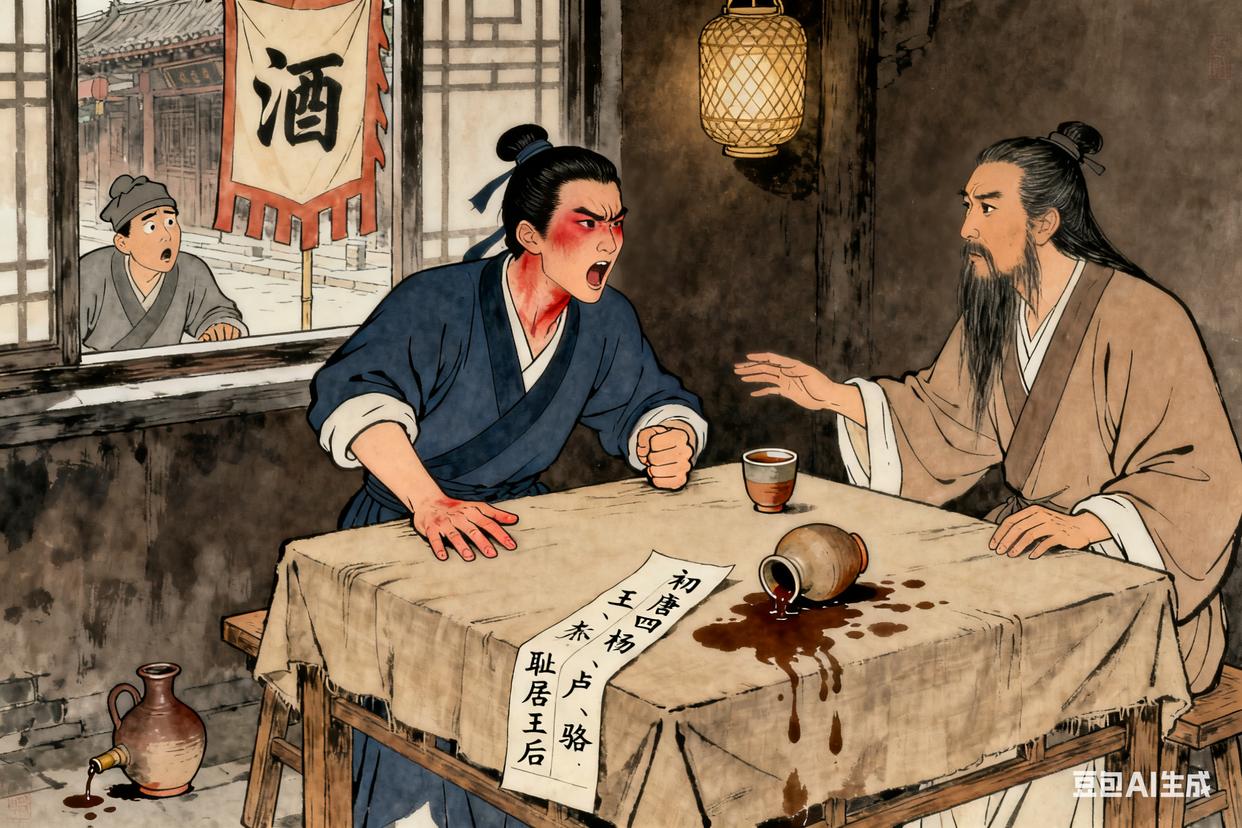

上元三年(676 年),江南传来王勃溺亡的消息。杨炯正在长安街头的酒肆里与卢照邻对饮,听到消息时,他手里的酒杯 “哐当” 砸在案上,酒洒了满桌。没过多久,京城里开始传 “初唐四杰” 的说法,有人把排名定为 “王、杨、卢、骆”,他听到后当场拍了案:“愧在卢前,耻居王后!” 卢照邻坐在一旁劝他 “不必较真”,他却红着眼眶:“子安(王勃字)才高,我敬他;可论写山河壮阔,论胸中山河,我不输人!” 这话很快传遍文坛,有人说他 “狂傲”,也有人说他 “敢说真话”—— 而杨炯只是把更多精力放进诗文里,他在《青苔赋》里写 “耻桃李之暂芳,笑兰蕙之非永”,字里行间都是不愿随波逐流的硬气。

调露元年(679 年),杨炯花了三个月,为王勃编定了《王勃集》,还写下一篇近千字的序言。动笔那天,他把王勃的旧稿铺了满案,从清晨写到深夜,烛火燃尽了三根。序言里他写 “(王勃)思飞情逸,怀玉握珠”,又反驳那些贬低王勃的人:“盖闻君子以朋友为性命,士庶以廉耻为冠冕”,字字都在为亡友正名。有人劝他 “别为已故之人得罪权贵”,他却摇头:“我写的是文,也是心,若连这点都做不到,还算什么文人?” 这篇序言后来成了研究初唐文学的重要文献,而杨炯的仗义,也成了时人谈论他时的一抹亮色。

永隆二年(681 年),朝廷调杨炯去梓州做司法参军。从繁华长安到偏远蜀地,他没有抱怨,只是收拾行李时,把那卷河西地图和王勃的诗集仔细裹进包袱。到了梓州,他处理案件从不含糊,有次遇到地方豪强欺压百姓,他顶着压力判案,还在判词里写 “法者,天下之公器;民者,天下之根本”。闲暇时,他常去江边散步,看着蜀地的山山水水,诗里多了几分烟火气,可笔锋依旧刚健 —— 他写《广溪峡》,道 “巨石潜山怪,深篁隐洞仙”,没有丝毫柔媚,反而满是山河的厚重。

垂拱元年(685 年)的一个雨夜,杨炯在梓州官舍里睡不着。窗外雨声淅沥,他想起白天看到的塘报:吐蕃又犯安西都护府。翻来覆去间,他起身点亮烛火,铺开宣纸,笔走龙蛇。“烽火照西京,心中自不平。牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。” 写到 “宁为百夫长,胜作一书生” 时,他停了笔,手指轻轻敲击案面 —— 这句子像从心里蹦出来的,有他多年来想投笔从戎的遗憾,也有文人报国的执念。写完后,他反复读了三遍,忽然长叹一声,把诗稿折好,放进贴身的荷包里。这首《从军行》后来传遍天下,成了初唐边塞诗的代表作,连军中将士都常吟诵,有人说:“读杨参军的诗,比听战鼓还提气。”

垂拱四年(688 年),杨炯被调任盈川县令。盈川在今浙江衢州,当时还是个偏远小县,百姓生活困苦。他到任第一天,就走遍了县城四郊,看到农田缺水、道路泥泞,当即下令修渠铺路。有人劝他 “慢慢来,别累着自己”,他却笑着说:“百姓等着过好日子,我慢不得。” 他治县很严,对贪官污吏毫不留情,甚至有 “严酷” 之名,可百姓却念他的好 —— 渠修通那天,有老农提着新收的稻谷来谢他,他推辞不过,只取了一把,说 “这是百姓的心意,我得记着”。在盈川的日子里,他的诗少了些愤懑,多了些踏实,《送临津房少府》里写 “岐路相逢熟,江山此夜寒”,既有送别之愁,也藏着对地方百姓的牵挂。

长寿二年(693 年)的冬天,盈川下了场大雪。杨炯积劳成疾,卧病在床,却还惦记着县里的荒田开垦。弥留之际,他让侍从把自己的诗稿拿来,颤巍巍地翻到《从军行》那一页,手指在 “宁为百夫长,胜作一书生” 上轻轻划过,眼里似乎有光。他去世后,盈川百姓自发为他立祠,每年都去祭拜 —— 他们或许记不全他的诗,却记得那个为百姓修渠、为正义直言的杨县令。

杨炯的一生,没有李白 “天子呼来不上船” 的洒脱,没有杜甫 “安得广厦千万间” 的悲悯,却凭着一股 “耻居王后” 的傲气,一股 “宁为百夫长” 的刚气,在初唐文坛上劈开了一条路。他打破了宫体诗的柔媚牢笼,让诗歌里有了边塞的风沙、百姓的烟火、文人的风骨。如今再读《从军行》,我们依然能感受到那种 “心中自不平” 的热血 —— 那是一个文人对理想的坚守,对家国的赤诚,也是初唐精神里最鲜活、最热烈的一部分。