这几天,中国的航天可谓是双喜临门!天上,神舟二十一号整装待发;地上,一条连接两大航天重镇的“天路”也正式通车了。

就在10月25日,由甘肃和内蒙古两省区联手打造的国道213线航天路正式通车运营。这条路可不简单,它一头连着神秘的东风航天城,另一头直达甘肃酒泉的航天镇,全长62公里多,设计时速高达100公里。

你可能要问,修这条路有什么特别的意义?它最大的使命,就是为我们的航天事业“保驾护航”。今后,卫星发射所需的各种精密设备、保障物资,以及航天科研人员,都将通过这条路高效运输。据测算,这条路的开通能让航天物资的转运效率大幅提升,两地群众的跨区域出行时间也能缩短40%以上。

可以说,这是名副其实的“航天专用通道”,它让通往星辰大海的道路更加畅通。

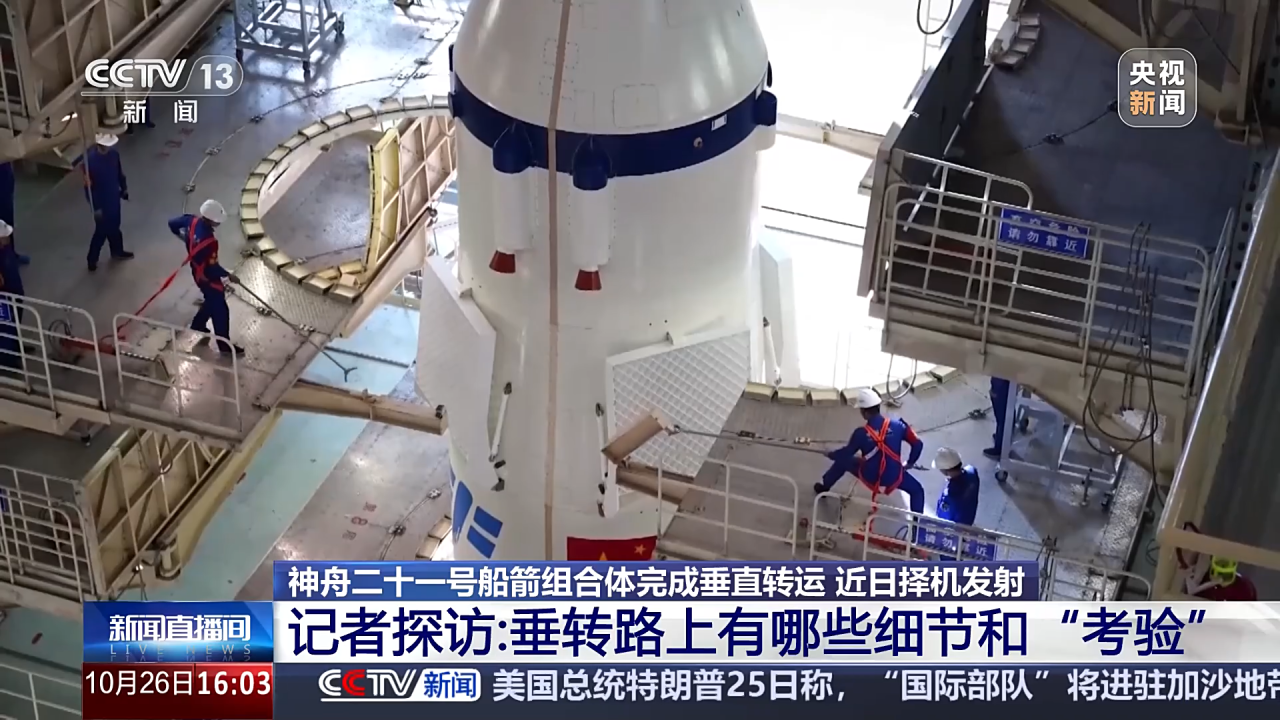

而就在航天路通车的前一天,10月24日,在路的起点——东风航天城内,神舟二十一号载人飞船与长征二号F遥二十一运载火箭组合体,开始了从厂房到发射塔架的垂直转运。

重量级的“出门”:70多米高大门背后的秘密。

垂直转运当天,酒泉卫星发射中心的总装测试厂房东区那扇高达70多米的巨型大门,在众目睽睽之下缓缓开启,整个过程持续了30多分钟,宛如一场庄严的仪式。

这扇门到底有多重?大门每块重量大约20吨!开门的原理听起来很像我们熟悉的升降装置:靠顶层的卷扬机,通过钢丝绳,把每一块的定滑轮直接拉上去。而下面左右两块则是推拉式的。

在转运前48小时,中心的应急抢修分队已经对大门的所有机械结构和电气系统做了最后一次全面“体检”,确保万无一失。

当大门完全打开,被活动发射平台稳稳托举的船箭组合体缓缓驶出厂房。不过,它并没有立即前进,而是在大门前“静止”了约半个小时。这是在做什么?

原来,这是在为供电车“掉头”。刚开始推出时,供电车在平台外侧,静止后它要掉头转到内侧,这样才能不间断地为发射台供电,确保火箭在整个转运过程中电力供应稳定。

1.5公里的“终极旅程”:无缝钢轨上的精密行走。

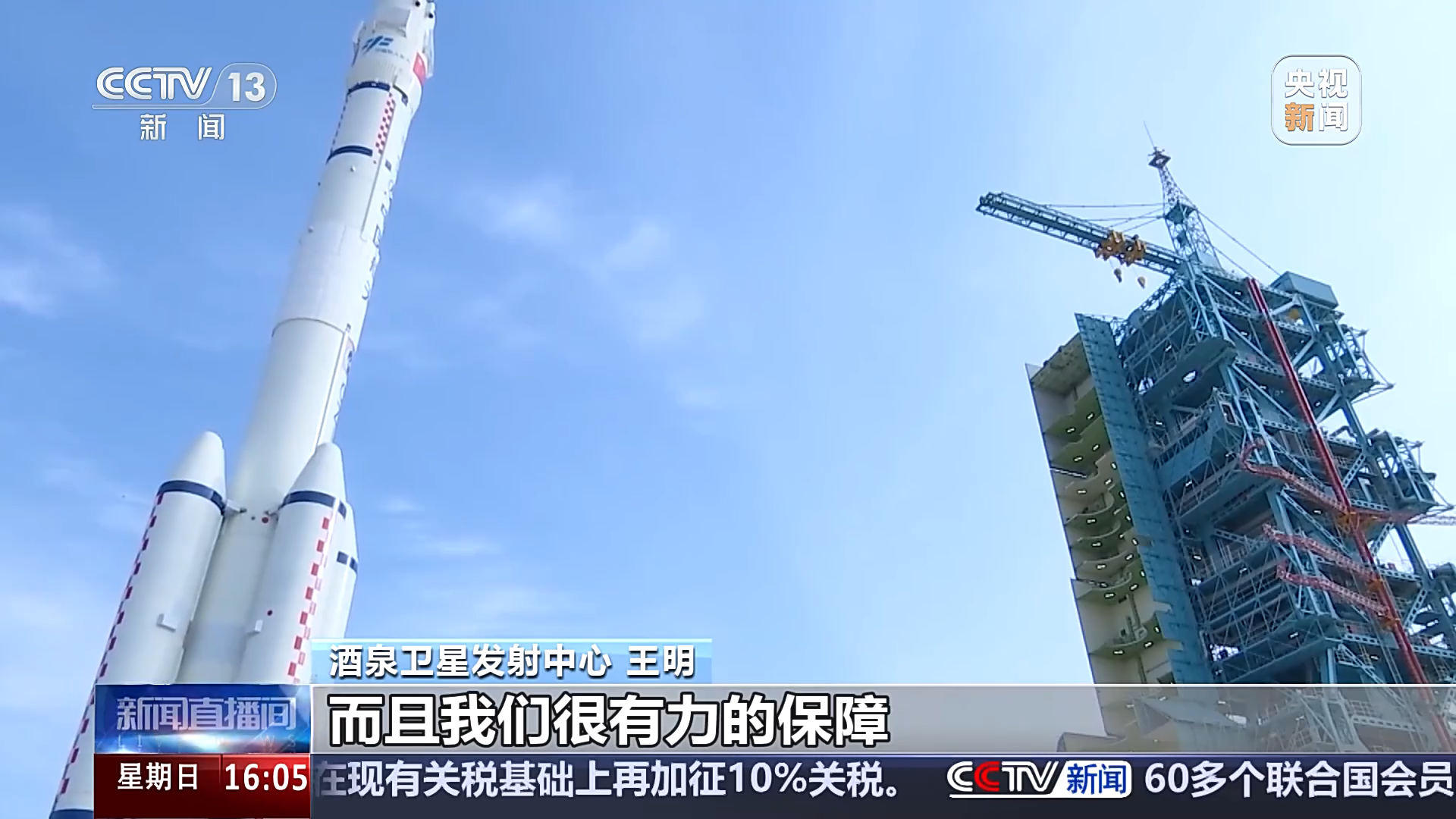

一切准备就绪后,在送行队伍的注视下,船箭组合体开始以极慢的速度向1.5公里外的发射塔架“漫步”。

这段看似平坦的路程,其实暗藏玄机。在即将驶上1.5公里长的无缝钢轨前,这个重达数百吨的“巨无霸”还要经历一个小小的考验。

厂房出口处的轨道与前面的无缝钢轨是断开的,有一点间隙。由于发射平台本身重量加上火箭的重量非常大,经过这个接缝时可能会产生轻微的振动,甚至出现啃轨现象。

什么是“啃轨”?简单说就是沉重的车轮对轨道边缘产生挤压和磨损。正因为如此,每次转运前,技术人员都要对轨道进行精心的检修检测和状态确认,确保这段“最后的路程”绝对平稳。

“备份一发”的智慧:神秘的蓝色转轨车

说到这里,你可能会有个疑问:为什么不直接把无缝钢轨铺到厂房里,让火箭一步到位呢?

这就要说到中国载人航天独有的特色了——“发射一发、备份一发”策略。

在总装测试厂房里,其实分为东西两个区域。当神舟二十一号船箭组合体从东区转运出去时,西区正静静地伫立着它的“替补队员”——神舟二十二号火箭。它随时待命,一旦需要,就能立即顶替上场。

那么问题来了:如果备份火箭需要紧急出动,它要怎么从西区转到东区的轨道上呢?

答案就在厂房中间那片神秘的蓝色区域——它有一个专业的名字叫“转轨车”。

当火箭需要在东西厅之间调整位置时,就要靠转轨车。火箭从西厅出来,停放到转轨车上,转轨车再横向移动到东厅的对置位置,然后发射台才能进去。

这个巧妙的设计,确保了备份火箭能够快速进入测试发射流程,大大提升了中国载人航天任务的应急能力和可靠性。可以说,转轨车是整个发射体系中不可或缺的“调度员”。

终点亦是起点:塔架合拢,静待飞天。

在所有人的注目下,船箭组合体终于走完了它在地球上的最后1.5公里路程,稳稳地抵达发射塔架。

随着塔架的缓缓合拢,技术人员开始为它接上各种管路和线缆,就像为一位即将远行的勇士整理行装。接下来,神舟二十一号将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作,等待那个最佳的飞天时刻。

让我们一起期待神舟二十一号载人飞船的顺利发射,期待中国的航天员在太空中再创辉煌!