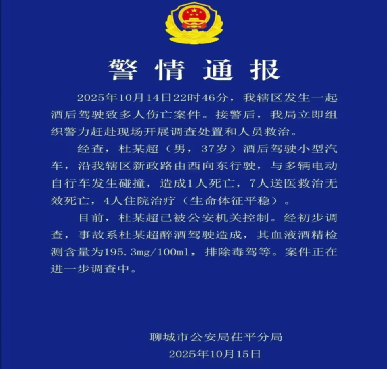

你看这新闻了吗?聊城前两天一场车祸8 个人没了……” 朋友小唐把手机递过来时,屏幕上的警情通报格外刺目:10 月 14 日 22 时 46 分,茌平区新政路上,37 岁的杜某超酒后驾车连续冲撞多辆电动自行车,最终酿成 8 死 4 伤的惨剧,他血液里的酒精含量高达 195.3mg/100mL,是醉驾标准的两倍多。小唐喉结滚动了一下,“上周同学聚会,有人劝我开车别喝酒,我还说‘就两公里没事’,现在想起来后背发凉。”

这场深夜的悲剧并非孤例,而是酒驾顽疾撕开的又一道血淋淋的伤口。杜某超的酒精数值尚未达到2025 年新规中 “≥200mg/100mL” 的顶格处罚线,却已造成毁灭性后果 —— 那些被撞的电动自行车骑手,或许是刚下班的工人,是接孩子回家的家长,是结束晚自习的学生,他们的人生在酒精麻痹的方向盘下戛然而止。

对醉驾的处罚早已写入法律,但总有人还在侥幸中铤而走险。2025 年实施的新规已明确区分酒驾与醉驾的惩戒标准:酒驾记 12 分暂扣驾照,醉驾则直接吊销驾照且 5 年禁考,构成犯罪的还将面临拘役。可现实中,“酒量好不会醉”“深夜没人查” 等荒谬念头,仍在驱使着一些人触碰红线。就像杜某超,或许在举杯时也曾想过“少喝点没事”,却忘了酒精会麻痹神经、延缓反应,让方向盘变成致命武器。这种侥幸心理,恰是酒驾屡禁不止的核心症结。

更深层的诱因藏在社会文化的肌理中。“感情深一口闷” 的劝酒风气,让不少人在推杯换盏中失守底线;部分场合缺乏主动劝阻的意识,甚至有人把 “喝了酒还能开车” 当作 “本事” 炫耀。而代驾服务的缺位短板更让侥幸心理有机可乘—— 深夜郊区叫不到代驾、平台溢价过高、司机临时爽约等问题,成了一些人酒驾的“借口”。中消协数据显示,2024 年全国代驾服务投诉量同比上升 17%,其中 “叫车难” 占比达 32%,这些服务缺口间接给酒驾留了可乘之机。

法律的重拳从未松懈。2023年四部门联合发布的《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》,已明确将“造成重大伤亡” 列为从严量刑情形,杜某超面临的可能是死刑判决,这正是对生命权的最高级保护。但治理酒驾从来不是执法部门的独角戏。当小唐在同学群里转发聊城事故新闻后,曾经爱劝酒的朋友主动说 “以后聚会都统一叫代驾”;小区门口的餐馆也悄悄贴出了 “酒后禁驾” 提示,还提供代驾预约服务。这些细微的改变,恰是遏制酒驾的重要力量。

今天见到小唐,他车里多了个印着“请勿酒驾” 的贴纸。“以前总觉得危险离自己很远,现在才懂,一杯酒的重量,从来不是自己能扛得起的。”

主编点评

聊城的深夜早已恢复平静,但那8 个鲜活的生命再也回不到从前。杜某超的人生或将在铁窗内终结,可再重的惩戒也换不回逝去的生命。这场悲剧终究在提醒我们:所谓“没事” 的侥幸,从来都是生命不能承受的赌注;酒杯与方向盘之间的距离,隔着的是生与死的界限。当每一个人都能守住 “开车不喝酒” 的底线,每一次聚会都能主动劝阻酒驾,那些本可避免的悲剧,才不会重复上演。这,或许是对逝去生命最好的告慰。