近日,重庆酉阳的蝉鸣里藏着一场令人窒息的荒诞剧。

23岁的冉某与女友小林将"恋爱"演成了精密的诈骗剧本——他们把小林包装成"女友"介绍给30多岁的单身表叔王鑫,用"买生活用品""外婆去世"等借口一个月骗走2-3万,又让冉某冒充小林继续索财,三个月后总计骗得8万余元。直到冉某为掩盖罪行编造"小林被羁押"的谎言,诱骗王鑫支付"保释金",这场骗局才因资金流向异常被警方戳破。

而类似的故事,正以更隐蔽的方式在全国各地上演:上海松江的丁某夫妇把妻子包装成"同事女友"骗走5000元,广西陈某被堂婶聂某假扮"杨燕""林警官"等七重身份骗走56万......

站在旁观者的角度,看着新闻里各种熟悉的关系称谓,忽然想起老家村里祠堂里那副"亲族同心"的旧对联——曾经维系乡土社会的温情纽带,如今竟成了诈骗分子的"狩猎地图",这让人心头泛起一阵钝痛。

被情感焦虑击中的"完美猎物":我们都在某个时刻成为"王鑫"王鑫的人生切片,像一面镜子照见了无数普通人的脆弱。30多岁未婚,在农村是"大龄剩男";开货车走南闯北,社交圈却小得可怜;性格内向,连和女性正常聊天都要反复斟酌措辞。当小林带着"温柔体贴"的滤镜出现时,他的婚姻焦虑被无限放大——"她主动找我,肯定是真心喜欢我""这点钱算什么,只要她开心就好"。

而上海松江的丁某夫妇,则精准狙击了职场人的情感缺口。丁某与同事长期共事,深知对方因工作忙碌疏于恋爱,便将妻子赵某包装成"温柔体贴的女友",以"吃饭""买衣服"等日常理由索要钱财。职场中的"兄弟情"成了最佳掩护——丁某一句"这是我媳妇儿,就是性格内向",就让同事放下了所有戒备。这种"熟人背书+日常琐事"的诈骗模式,比陌生人诈骗更具迷惑性。

正如我一位在互联网公司工作的朋友所说:"每天和同事混在一起,谁能想到朝夕相处的人会和老婆一起骗自己?"当职场信任被异化为诈骗工具,我们才惊觉:原来最熟悉的"兄弟",可能正躲在屏幕后数着你的转账。

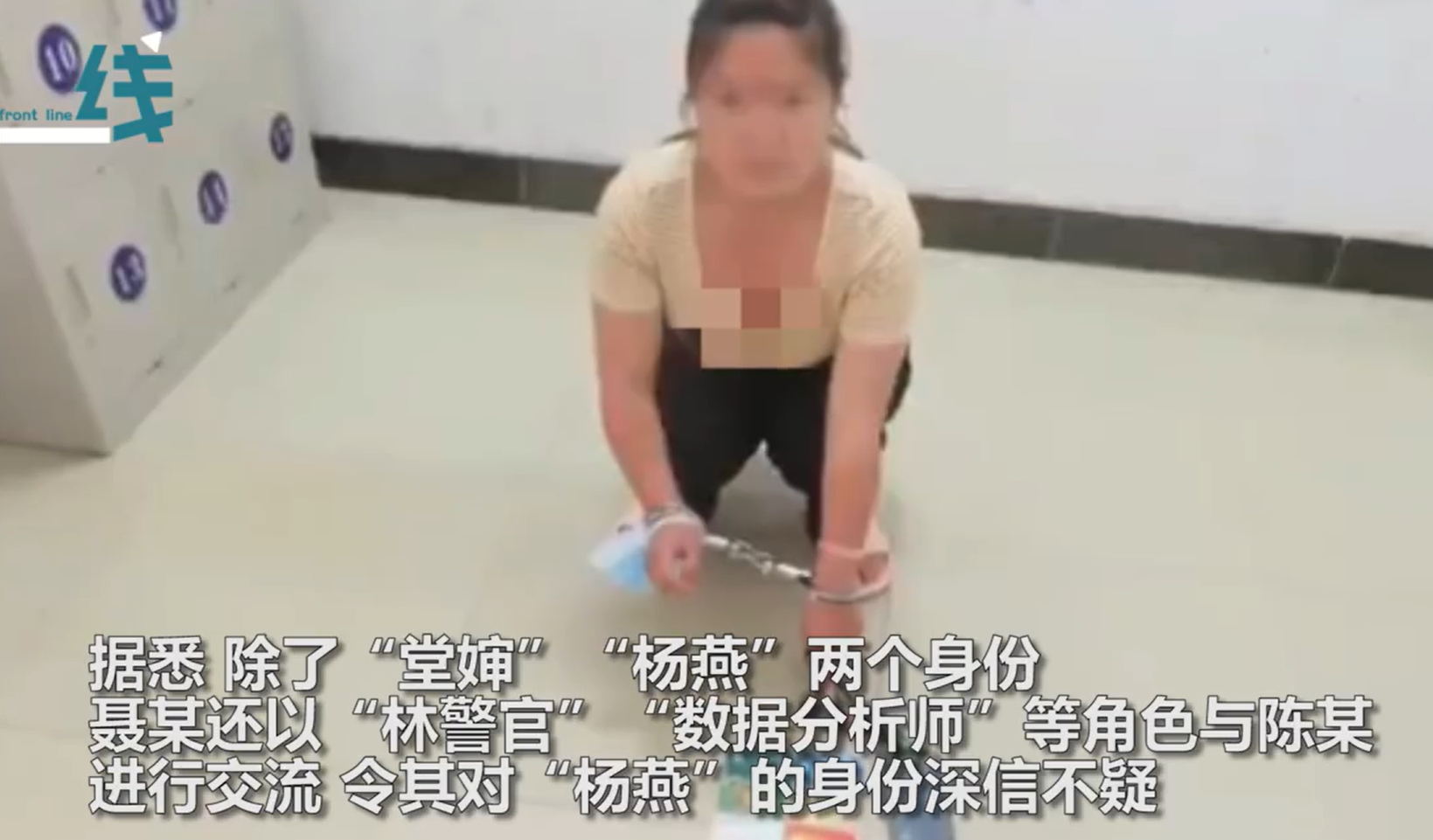

广西陈某的遭遇更令人脊背发凉。

堂婶聂某以"介绍女友"为由,假扮"杨燕"与他网恋,又先后切换"林警官""数据分析师"等七重身份。当"杨燕"说自己感冒需要买药,"林警官"又以"办案需要经费"为由借钱时,陈某的亲情滤镜与对"警察"的职业信任叠加,让他彻底失去了判断力。

这种"多重身份+场景切换"的诈骗手法,本质上是对受害者认知的精准操控——先用亲情建立基础信任,再用"权威身份"强化可信度,最后用"紧急事件"制造紧迫感。正如反诈民警所说:"当骗子同时扮演'亲人''警察''恋人',普通人的防线很难不被击穿。"

现代社会的原子化生存,让情感需求成了最容易被攻击的软肋。我们在城市里加班到凌晨,刷着社交软件上的"灵魂匹配"却始终遇不到真心人;在农村守着几亩薄田,看着同龄人抱孙辈,急得连相亲角的红布都褪了色。当情感需求积累到临界点,诈骗分子递来的"甜言蜜语"就像一根救命稻草——他们太清楚,人在孤独时,判断力会像被泡软的面条,一扯就断。

这让人不禁反思:我们是否正在用"效率至上"的生活方式,亲手摧毁属于自己的情感支持系统?当恋爱变成"速食快餐",当倾诉对象只剩下手机屏幕,那些藏在背后的算计,又怎么能不被轻易看穿?

当亲情成为犯罪工具本案中,冉某和小林的诈骗金额已达"数额巨大"(8万元),即便王鑫出具谅解书,法律也无法突破"表亲非近亲属"的底线。这不是冷漠,而是对公平的坚守。更让人心寒的是,冉某为掩盖罪行,竟编造"小林被羁押"的谎言继续骗钱——这种将亲情彻底工具化的行为,比单纯的诈骗更令人不齿。"当一个人连血缘关系都能拿来诈骗,他的人性底线早已千疮百孔。这提醒我们:法律惩戒的不仅是犯罪行为,更是对"亲情可以被消费"的畸形逻辑的坚决否定。

熟人社会的信任裂痕:我们还能相信谁?这起案件最让人刺痛的是它撕开了熟人社会最后的温情面纱。

在传统乡村,"亲戚介绍对象"是最可靠的婚恋途径,"自家人不会骗自家人"的信任惯性,让王鑫连最基本的身份核查都省了。可诈骗分子正是利用了这种信任——冉某以"监护人"身份全程在场,既降低了王鑫的戒备,又切断了小林与他单独接触的可能。

这种"精准拿捏熟人心理"的手法,让我想起前几年新闻里的"假和尚诈骗案":骗子穿上袈裟,在村里走几圈就有人主动捐钱,理由是"他是隔壁村的师父,不会骗我们"。

信任的崩塌往往始于细节的松动。当社交平台上的"网恋女友"可以伪造定位,当相亲角的红娘能收钱改简历,当"亲戚介绍"的恋爱对象连面都不愿意见,我们对熟人的信任就成了空中楼阁。但这并不意味着我们要退回"老死不相往来"的封闭状态,而是要学会在信任与警惕间找到平衡。

熟人信任的温暖、对情感的渴求,这些都是人性中最美好的部分。但在诈骗分子眼里,它们是待宰的羔羊。当"杀猪盘"从网络潜入现实,当"恋爱陷阱"寄生在亲情链条上,我们需要的不仅是防骗指南,更是一场关于"如何爱自己、如何爱他人"的全民觉醒。

当"恋爱陷阱"寄生在亲情链条上,我们更需要一双穿透甜蜜的"冷眼"——真正的亲密关系,从不会让爱情沦为赌上身家的赌局;所有无条件的信任,都该留给真正值得的人。

这场发生在亲戚间的诈骗案,不仅是一记警钟,更是一面镜子。它照见了情感需求强烈者的脆弱,照见了诈骗分子的无底线,更照见了我们在信任与防范之间的艰难平衡。唯有每个人都成为自己的"反诈卫士",让信任回归纯粹,才能让亲情不再成为诈骗的温床。