11月11日,刘谦在节目中分享了自己肺腺癌的康复情况,如今仅需定期追踪,当被问及癌症是否通过魔法治愈的时候,他以幽默的方式回答道:“对”。由于发现得早、治疗得早,所以才取得了良好的疗效和预后。在恶性肿瘤高发的当下,早筛、早诊、早治拯救了越来越多癌症患者,事实上这不是魔术,而是被医学证实的抗癌真理。

图源:极目新闻

癌症早筛:发现隐匿的 “定时炸弹”恶性肿瘤就像一颗潜伏在体内的 “定时炸弹”,早期往往毫无征兆,一旦出现明显症状,大多已发展到中晚期,治疗难度和死亡率大幅上升。而早筛,就是在炸弹引爆前精准识别的关键手段。

为什么早筛至关重要?

2022 年,我国恶性肿瘤新发约 482.5 万例,死亡约 257.4 万例,分别占全球的 24.2% 和 26.4%,但我国人口仅占全球 18.3%,肿瘤负担之重不言而喻。更值得关注的是,我国Ⅰ期恶性肿瘤的总体比例不足 20%,而同期美国早期癌比例达 35.5%,这也是我国多数恶性肿瘤 5 年生存率低于欧美的核心原因:筛查起步晚,早期发现率低。对于有家族遗传倾向的人群,早筛的重要性更是不言而喻。事实上,不同癌种之间存在诸多共性遗传基础,如乳腺癌、卵巢癌相关的 BRCA1/2 基因突变,结直肠癌相关的遗传性结直肠癌综合征等,有恶性肿瘤家族史的人群,发病风险显著高于普通人群。

大量观察性研究和干预性研究均提示,不同类型恶性肿瘤的筛查能降低 20%~57% 的恶性肿瘤死亡风险,即使是一次性的肺部低剂量 CT 筛查或上消化道内镜筛查,也能分别降低 31% 的肺癌死亡风险和 57% 的上消化道癌死亡风险。而科学的联合筛查,不仅能进一步提升早发现概率,还能优化医疗资源配置,减少综合疾病负担。

常见的早筛方法有哪些?

早筛方法的选择需结合癌种特点和人群风险,目前已有多种经高级别证据支持的筛查技术,覆盖常见恶性肿瘤。

影像学检查:这是早筛的核心手段,包括肺癌的胸部低剂量螺旋 CT(LDCT,灵敏度超 90%)、乳腺癌的乳腺超声+钼靶(联合筛查灵敏度达 96.2%)、肝癌的腹部超声、结直肠癌的结肠镜等。其中,LDCT 被推荐为肺癌高危人群的首选筛查方法,结肠镜则是结直肠癌筛查的 “金标准”。

实验室检查:包括常规肿瘤标志物检测和致癌性病原体检测。如肝癌的甲胎蛋白(AFP)+ 乙肝/丙肝病毒检测、胃癌的幽门螺杆菌(HP)+ 胃蛋白酶原检测、宫颈癌的高危型 HPV 核酸检测等。需要注意的是,肿瘤标志物需结合其他检查结果解读,不能单独作为确诊依据。

新兴技术:以液体活检为核心的多癌症早期检测(MCED)技术近年来备受关注,通过检测血液中循环游离 DNA(cfDNA)的甲基化模式、基因突变等特征,可非侵入性地同时检测多种癌种,包括胰腺癌、卵巢癌等缺乏传统有效筛查方法的肿瘤,部分技术特异性高达 99.1%,为早筛提供了新方向。

联合筛查的适宜年龄为 45~74 岁,高危人群(表1)可适当提前。如肺癌高危人群(50 岁以上、吸烟≥20 包年等)建议每年做 1 次 LDCT;乳腺癌高危人群(有家族史、BRCA 基因突变等)40 岁起每年做 1 次乳腺 MRI;结直肠癌高危人群每 5~10 年做 1 次结肠镜。

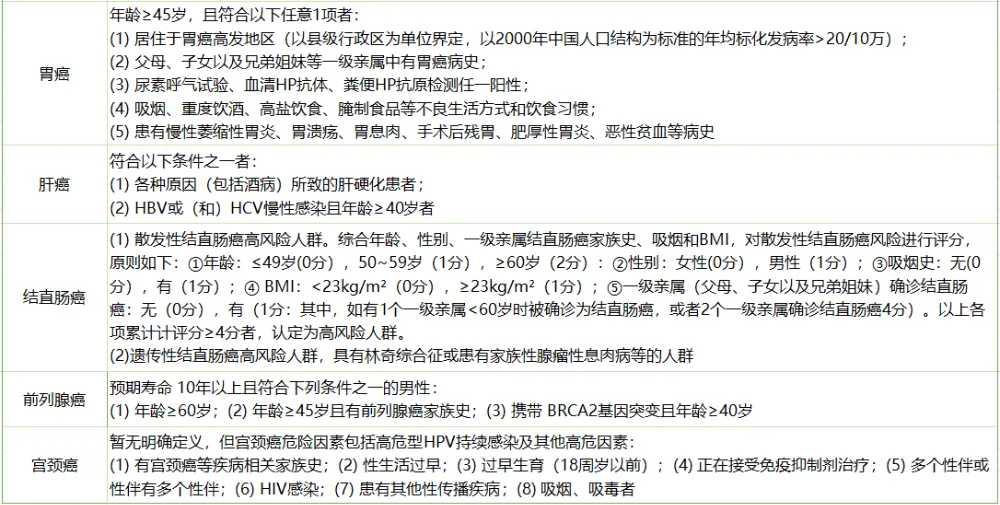

表1 中国常见恶性肿瘤筛查指南及规范推荐的恶性肿瘤高危人群定义汇总

早筛发现异常后,及时、精准诊断是衔接筛查与治疗的核心环节,只有明确肿瘤的类型、分期、病理特征等关键信息,才能制定个性化治疗方案。才能为患者争取更多的治疗时间和机会。早期癌症往往局限于原发部位,尚未发生远处转移,治疗效果相对较好,治愈率也较高。相反,晚期癌症往往已经侵犯周围组织或发生远处转移,治疗难度大,预后差。因此,精准的早期诊断对于提高癌症患者的生存率和生活质量至关重要。

此外,早诊还能避免 “过度诊断” 和 “误诊”。联合筛查可能出现假阳性结果,如 LDCT 筛查肺癌的假阳性率约 28.0%~100.0%,PSA 筛查前列腺癌的假阳性率可达 17.8%,通过精准诊断可排除疑似病例,避免不必要的检查和治疗带来的身体伤害与心理负担。

癌症早诊是一个系统性过程,通常遵循“筛查异常→进一步检查→病理确诊”的流程。

初步评估:针对筛查发现的异常(如肺部结节、肿瘤标志物升高),结合患者的家族史、危险因素、症状体征等,进行全面评估,确定下一步检查方向。

影像学精准定位:在初步筛查的基础上,采用更精准的影像学技术明确病变位置、大小、范围及是否转移,如结直肠癌的 CT 结肠镜(灵敏度 95.0%、特异度 98.0%)、乳腺癌的乳腺增强 MRI、肝癌的增强 CT 等。

病理诊断:这是癌症确诊的 “金标准”。通过内镜活检、穿刺活检等方式获取病变组织样本,经病理分析明确肿瘤的性质(良性/恶性)、病理类型(如肺腺癌、鳞癌)、分化程度、浸润深度等关键信息,为分期和治疗提供核心依据。

分子检测:针对部分肿瘤(如肺癌、乳腺癌、结直肠癌),需进行基因检测(如 EGFR、BRCA、MSI-H 等),明确是否存在靶点突变,为靶向治疗、免疫治疗提供指导,实现 “精准打击”。

值得一提的是,人工智能(AI)技术正逐渐融入早诊流程,通过整合多组学数据(基因组学、代谢组学、蛋白组学)和影像学信息,AI 辅助分析能提高诊断准确性和效率,尤其在早期肿瘤的识别和良恶性鉴别方面展现出巨大潜力。

癌症早治:把握治愈的黄金时机一旦确诊早期癌症,及时采取规范治疗,就能最大限度地切除肿瘤、控制病情,甚至实现临床治愈。早治的核心是 “个体化、规范化”,根据肿瘤类型、分期、患者身体状况等制定最优方案。除了大幅提升生存率,早治还具有很多核心优势。

治疗方式更简单:早期肿瘤多以手术治疗为主,部分可联合辅助治疗(如化疗、放疗),治疗方案相对简单,创伤小、恢复快。例如,早期胃癌可通过内镜下黏膜切除术(EMR)或黏膜下层剥离术(ESD)根治,无需开腹手术;早期肺癌可行胸腔镜微创手术,术后恢复周期短。

医疗成本更低:早期治疗癌症在经济上压力更小,因为它通常涉及较少的治疗程序和较低的医疗费用。相比之下,晚期癌症治疗往往需要更复杂、更长期的治疗方案,这导致整体医疗费用显著增加。因此,早期治疗不仅提高了治愈的可能性,也有效降低了长期医疗成本。

生活质量更高:早期治疗对器官功能和生活质量的影响较小,患者术后能更快回归正常生活和工作;而晚期肿瘤治疗常伴随脱发、恶心、呕吐、免疫力下降等不良反应,且可能因肿瘤转移导致器官功能受损,生活质量大幅降低。

复发风险更低:早期肿瘤细胞尚未扩散,手术切除更彻底,复发风险显著低于中晚期。即使存在高危因素,辅助治疗也能进一步降低复发概率,如早期乳腺癌术后辅助内分泌治疗,可显著改善预后。

需要强调的是,早期治疗后定期随访至关重要。癌症治疗并非一劳永逸,即使经过成功的早期治疗,部分患者仍可能面临复发或转移的风险。定期随访可以帮助医生及时发现病情的变化,评估治疗效果,调整治疗方案。例如,对于早期肺癌患者,手术后定期进行低剂量螺旋 CT 检查,能够及时发现肺部微小病灶,防止病情恶化。对于乳腺癌患者,术后定期进行乳腺超声、钼靶检查以及血液肿瘤标志物检测,有助于早期发现复发迹象,及时干预。此外,随访过程中,医生还可以为患者提供心理支持和康复指导,帮助患者更好地恢复身体功能,提高生活质量。

结语

图源:CMT

在恶性肿瘤发病率持续上升的今天,癌症或许早已不再是 “不治之症”,而是一种可防、可筛、可治的慢性病。要实现《“健康中国2030”规划纲要》中提出的总体癌症5年生存率提高15%这一重要目标,离不开每个人对癌症筛查的重视与行动。45 岁以上人群应主动参与常规筛查,有家族遗传史、不良生活习惯(吸烟、饮酒、不健康饮食等)的高危人群更要提前筛查、增加筛查频率。

癌症的发生无法预知,但我们可以通过早筛早诊早治掌握主动权。这不是魔术,而是医学进步带来的希望,更是对自己和家人健康最负责任的选择。希望每个人都能摒弃侥幸心理,主动拥抱筛查,让癌症这颗 “定时炸弹” 无处遁形,用科学守护生命健康。

参考文献

[1]陈可欣,陈万青,黄育北,等.常见恶性肿瘤联合筛查专家共识(2025 版)[J].中华肿瘤杂志, 2025, 47(7): 533-557.

[2]上海市抗癌协会,复旦大学附属肿瘤医院.居民常见恶性肿瘤筛查和预防推荐(2021年版)[J]. 肿瘤,2021, 41(4): 296-297.

[3]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1848596910041748501&wfr=spider&for=pc

来源:医学论坛网

编辑:薄荷

审核:梨九

排版:蓝桉

封面图源:CMT

评论列表