民国时期,有人拿起刀笔,追名逐利,渴望建功立业,但也有一些人,江山美人唾手可得,但最后却选择放下权柄。

清光绪年间,湖南湘潭的夏日午后,谭家大宅饭桌上,一个少年,听着耳畔的蝉鸣,内心却已经悄悄下定了决心......

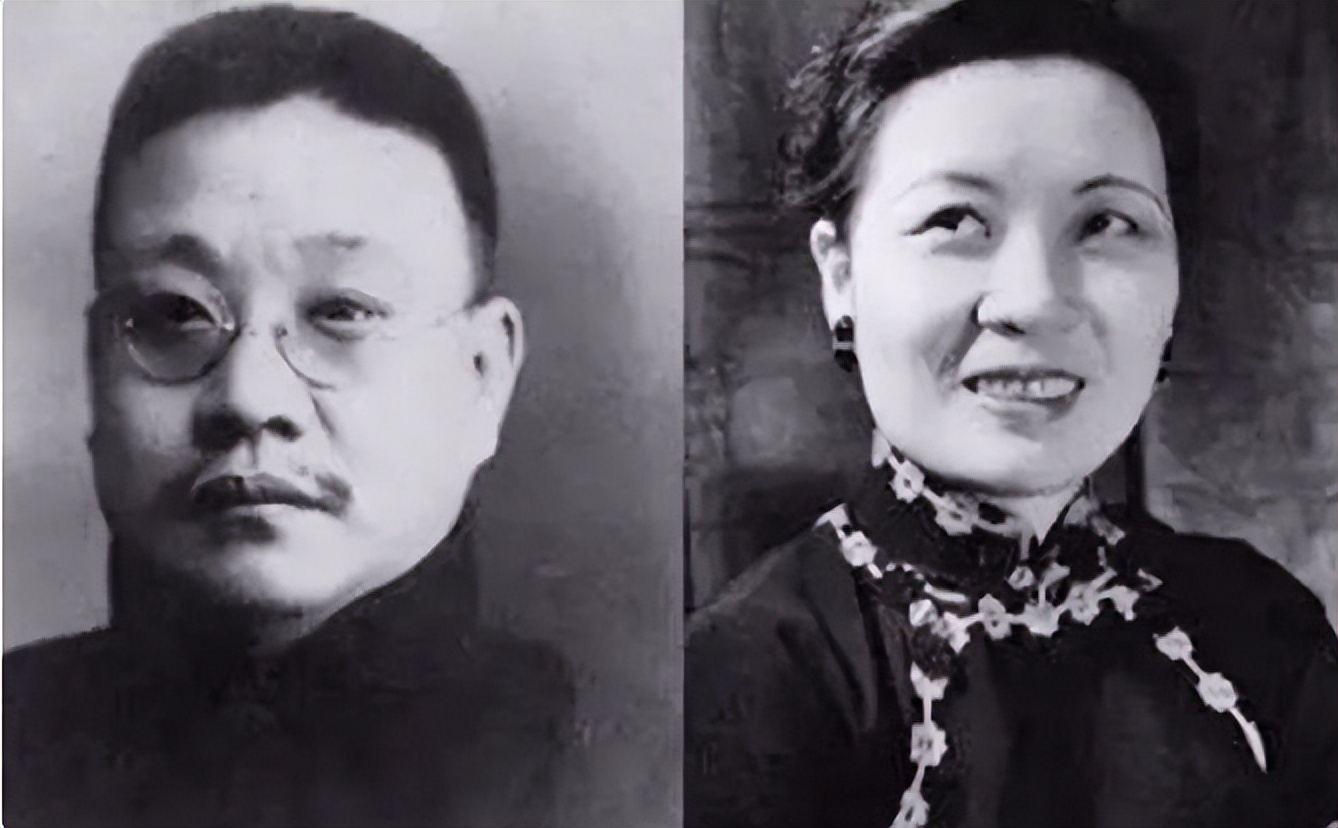

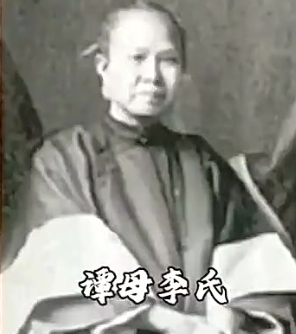

他叫谭延闿,饭桌上,正房与嫡子高坐,妾室出身的母亲只能垂首偏席。

那种冷落,成了他年少记忆里最深的一道痕。

他幼时不止一次握紧小拳头暗暗发誓,总有一天,要让母亲抬头做人。

这股倔强化作了他苦读诗书的劲头,夜灯昏黄,他常常咬着牙背诵经史,万般读书苦,一举成名天下知。

他在二十岁出头便连中乡试与会试,一举夺得“会元”。

那一日他身披红袍,游街时乡里父老夹道相迎,母亲被簇拥着,笑中带泪。

谭延闿在心底暗暗说:“娘,这一席,我替你抬回来了。”

仕途的门扉自此为他洞开,他入翰林,做过学政,主持过考试。

湖南举人学子们推举他为声望代表,乡民们尊他“公正守礼”。

某一日他在家中正伏案写字,忽闻门外锣鼓喧天,轿声齐响。

他还未回神,几名身强力壮的子弟便闯进来,高声喊道:“谭公,大家都推你为都督,请随我们走一趟!”

谭延闿惊愕失色,忙摆手说:“我不过读书人,岂能做那掌兵之事?”可呼声如潮,百姓齐聚,他竟被硬生生抬上了轿。

一路上,乡人欢呼,旗帜翻飞,锣鼓与唢呐震耳欲聋。

谭延闿从一介翰林,被抬上了都督的座位,他第一次就任湖南都督,是众望所归,也是身不由己。

上台之初他心怀抱负,提倡“湘人治湘”,希望能以湖南人为主导,团结乡贤士绅,把湖南建设成模范省份。

彼时孙中山在南方呼号“联省自治”,北方军阀又在分庭抗礼,地方主义大行其道。

谭延闿并非反对中央,但他骨子里带着湖湘士人的自豪,认为湘人自足以守一方安宁,不必仰赖外力。

他一面整顿学务、开办讲堂,一面借机提升湖南子弟的地位,政坛学界皆为之鼓舞。

现实却并非那般纯粹,地方豪强借“湘人治湘”之名,行各自盘算之实;新军旧部争权夺利,暗潮汹涌。

第一次督湘不过数年,他便被迫下野。

可他并未因此远离政坛,很快再度出山,于是“第二次督湘”登场。

第二次执政时,他心中已有几分犹疑。

湖南虽能自守,却难以独善其身。

北洋政府虎视眈眈,广东军政新局亦波澜再起,若湖南一味“孤芳自赏”,终将被裹挟。

是坚守地方主义,还是放眼更大的中国?然思索未定,局势已变,他又一次被迫退位。

三上三下之间,他渐渐体会到地方自治的局限性。

尤其在与孙中山的往来中,这种感受愈发清晰。

中山先生讲起中国积弱的根源,直言不讳地指出:“联省自治,看似自由,实则四分五裂,地方再强,不过是强藩割据,终究难敌列强的铁蹄。”

谭延闿静静听着,心头仿佛有石子投入湖心,层层波澜荡开。

他起初以为守好湖南,就是对国家最大的贡献,可孙中山的话让他意识到,地方的安宁若不依附国家的统一,迟早不过是虚妄。

从“湘人治湘”的执拗,到认同“大一统”的必要,他开始把眼光放在更远处。

此后一度变卖资产,拿出银两资助革命军。

他曾对友人直言:“毕生只佩服中山先生一人。”这话不是恭维,而是肺腑之言。

谭延闿素来谨慎,很少推崇他人,可在孙中山面前,他却甘愿放下身段。

1920年代,此时的上海十里洋场,霓虹闪烁,车马喧嚣。

留洋归来的宋美龄,正是其中最耀眼的一颗明珠。

她衣着得体,举止优雅,无论是在哪里,都能成为焦点。

宋母倪桂珍持家有方,三姐妹各有风姿,宋霭龄与孔祥熙联姻,宋庆龄早已是孙中山的伴侣,而年幼的宋美龄尚待良缘。

对于许多人而言,如果能与宋家结亲,便意味着一步登天。

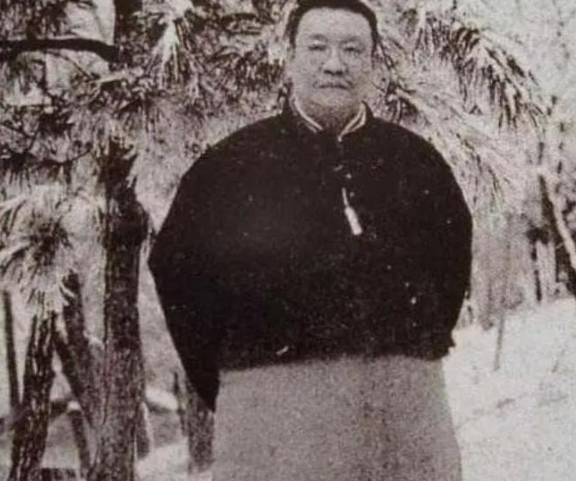

谭延闿此时已是政坛名流,三上三下的经历让他名声在外,虽谈不上叱咤风云,却清望卓著。

孙中山与宋家人一度把目光投向他,觉得若能撮合这桩婚事,可谓强强相携,亲上加亲。

当风声悄然传到谭延闿耳中时,他的反应却出乎众人意料,反而婉然拒绝了。

他的第一任妻子早逝,临终前留下遗言,希望他“此生不再续娶”,以免后来的继室与儿女相处难和,谭延闿把这句话记在心里。

为了不使这一拒绝伤了彼此情面,他另辟蹊径,认宋母为“干妈”,与宋美龄结下“兄妹之谊”。

这种处理可谓四两拨千斤,既保全了彼此之间的交情,又不越过自己心中底线。

于是,一段本可缔结的联姻,化作了另一种方式。

谭延闿的“让渡”却并未止步于此,彼时军阀混战,列强环伺,若要实现国民革命,必须拥有一支现代化的军队。

黄埔军校应运而生,孙中山曾把目光投向谭延闿,希望他出任校长。

这个位置,几乎影响着未来中国军政格局,事实也确实如此。

倘若谭延闿接下,或许历史的走向会有另一番模样。

可他再一次选择了退让,他坦然承认,自己长于文教,短于军旅,若硬要揽此大任,恐怕有负所托。

他谢绝了孙中山的好意,把机会留给了别人。

结果蒋介石因缘承之,从此借助黄埔的舞台,迅速崛起。

他有枪、有钱,再加上宋家的鼎力支持,最终汇流成势,走向巅峰。

而蒋宋联姻的促成,谭延闿也在其中推波助澜。

他一方面是宋家的“义兄”,另一方面又对蒋介石颇为看好,因而在中间撮合,最终让这段联姻成真。

从某种意义上说,谭延闿把两张最具分量的王牌,宋美龄与黄埔军校,都拱手让出。

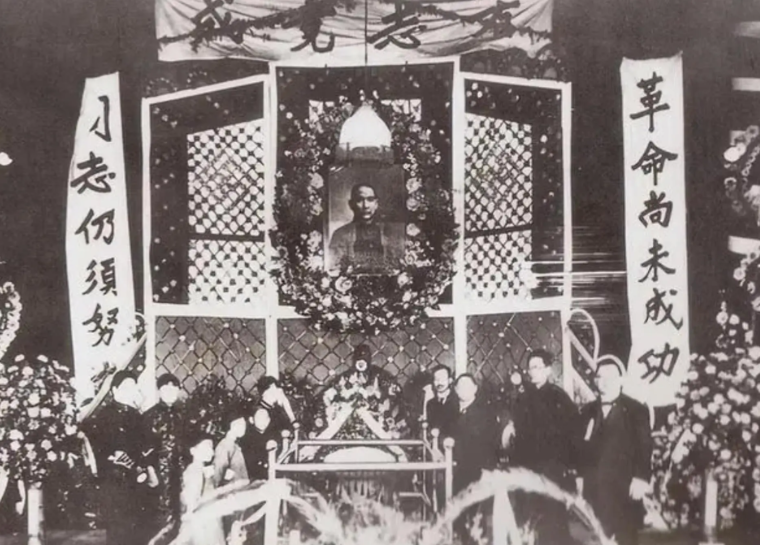

1925年,孙中山病逝,举国上下如失明灯。

南北对立、军阀割据,各方势力,乱局如棋。

谭延闿再度被推上前台,他先在武汉,后在南京出任要职。

按理说,彼时正是一个人可以大展拳脚、左右局势的关头,然而谭延闿的姿态却愈发出人意料。

他选择了“少作为”,甚至有人讥讽他“能不争就不争,能不决就不决”。

他在政坛的表现,常让人看不透。

遇到纷争,他往往含糊其辞;遇到棘手决断,他更多时候是推诿拖延。

久而久之,旁人给他取了绰号,“混世魔王”“水晶球”。

前一个绰号带着讥讽,暗指他圆滑老练,处事混沌;后一个绰号却饱含调侃,似乎人人都想借他这只“水晶球”占卜未来,却总看不真切。

可谭延闿自己,却似乎并不介意。

中山先生去后,军权、党争、外势力,三股暗流交错,稍有不慎,便会身陷漩涡,粉身碎骨。

自己所长是文教,不在纵横沙场;若硬要逞强,结果大抵不是成事,而是误事。

于是,谭延闿把更多心思,转向了生活与风雅。

南京是六朝古都,亦是民国新都。

城中坊巷纵横,酒肆饭馆林立。

他几乎把南京的大大小小馆子都走了一遍,从街头的湘菜小馆,到城西的江南名楼,他无不亲自尝试。

人们常见他一袭长衫,带着几位幕僚,或兴致盎然点评菜肴,或信手写下小诗。

若换作别人,或许会被讥为“不务正业”,但谭延闿却乐在其中。

他尤爱湘菜,作为湖南人,他对家乡的辣味、香气怀有天然的眷恋。

每逢宴席,他必点几道湘味小炒,再配上几样南京的清淡小菜。

“辣以发性,淡以养气,二者相济,方得其中。”

他看来,品菜亦如治政,要懂得调和,不可偏执。

正因有他的热情推崇,湘菜在南京乃至江浙一带逐渐声名远播,甚至有外地食客慕名而来。

不过,饮食的纵情,终究带来代价。

他嗜辣、嗜酒,往往推杯换盏,毫不节制。

久而久之,体质渐损。

到了1930年秋,他因脑溢血猝然倒下,年仅五十。

消息传出,政坛与文坛皆为之震惊。

蒋介石等政坛巨擘均亲自过问,为他择地安葬。

最终,他被安葬在中山陵侧。

虽未成就伟业,但他一生的退让与执守,终究与“国父”并肩而眠。

陵墓前松柏肃立,风声萧萧。

后人评价他,众说纷纭。

有人叹他“无为而终”,虚掷了才名;有人却赞他“明哲保身”,在风云激荡的年代中保全了自我。

彼时军阀割据、党争激烈,多少雄才大略之士,最后不是败走天涯,便是血染沙场。

而谭延闿凭借自知,既不让所长误事,也不让所欲累人。

或许,他的无为中,藏着一种极深的智慧。

【免责声明】:本文创作宗旨是传播正能量,杜绝任何低俗或违规内容。如涉及版权或者人物侵权问题,请私信及时联系我们(评论区有时看不到),我们将第一时间进行处理!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。