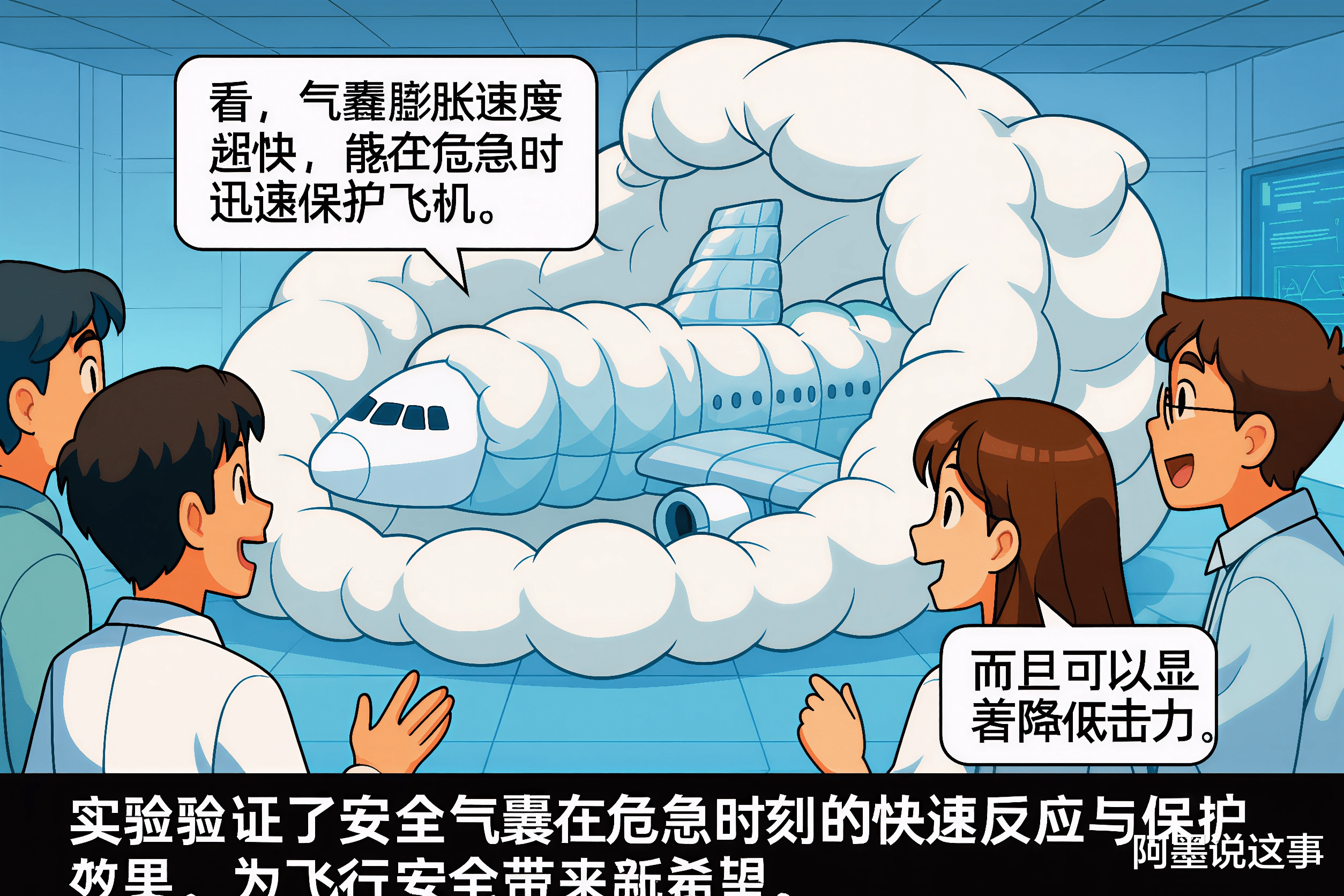

假设有一架班机失速下坠,乘客还未来得及惊呼,机头、机腹以及机尾的智能气囊便在两秒内快速膨胀,将飞机包裹成一颗橘黄色的“大爆米花”。

此乃非科幻片中之情节,乃是印度工程师埃谢尔·瓦西姆与达尔桑·斯里尼瓦桑提出的“重生计划”最新理念。

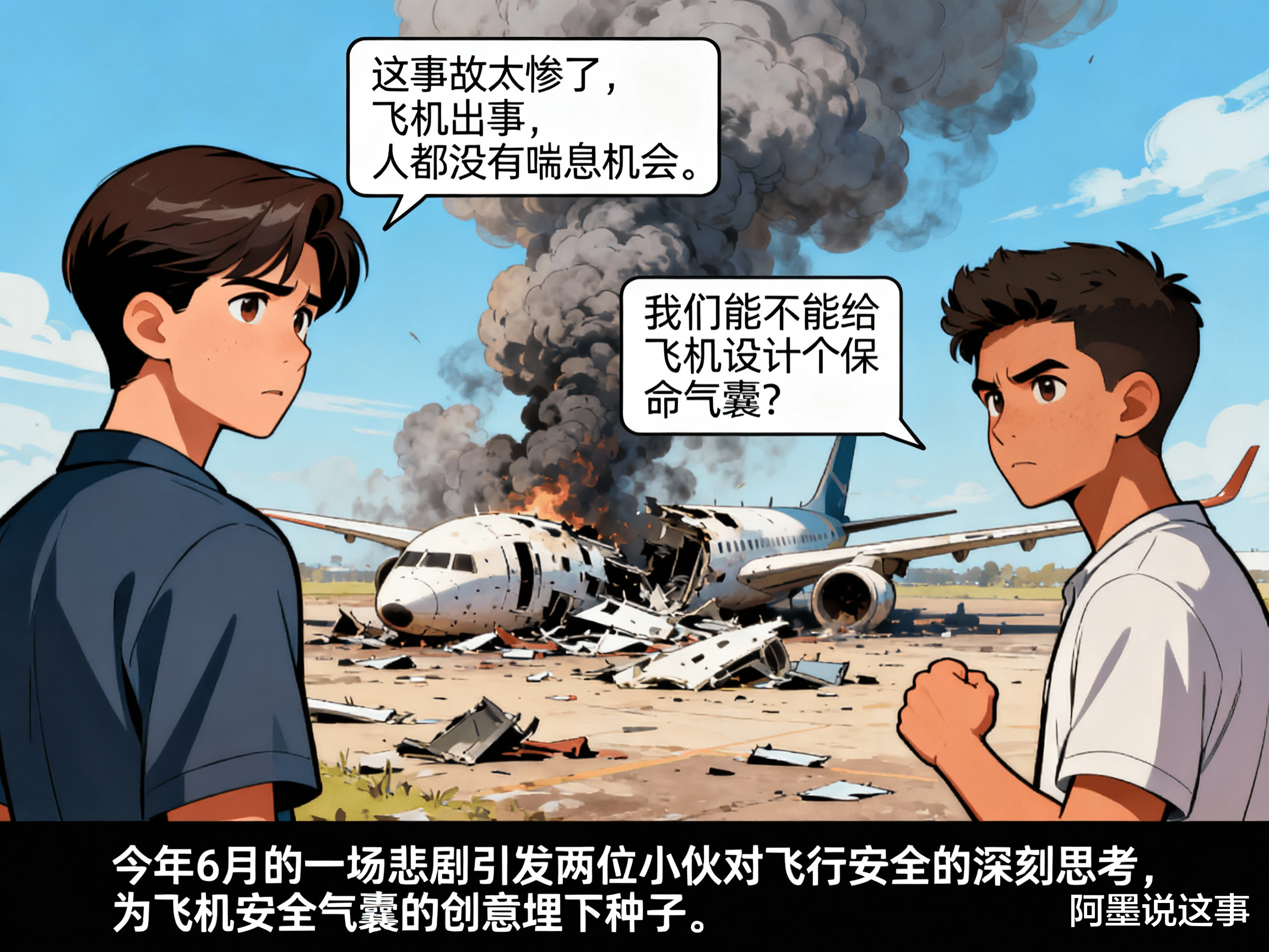

他们的灵感源自2025年6月改变生命轨迹的艾哈迈达巴德空难,当时两百余条生命似断了线的纸鸢般坠落,一位母亲痛苦得一整夜未入眠。

因为那一夜的“无能为力”,他们决定把工程师的冷冰冰数据变成温暖的生机——哪怕最后一秒,也要给乘客留下一线可能。

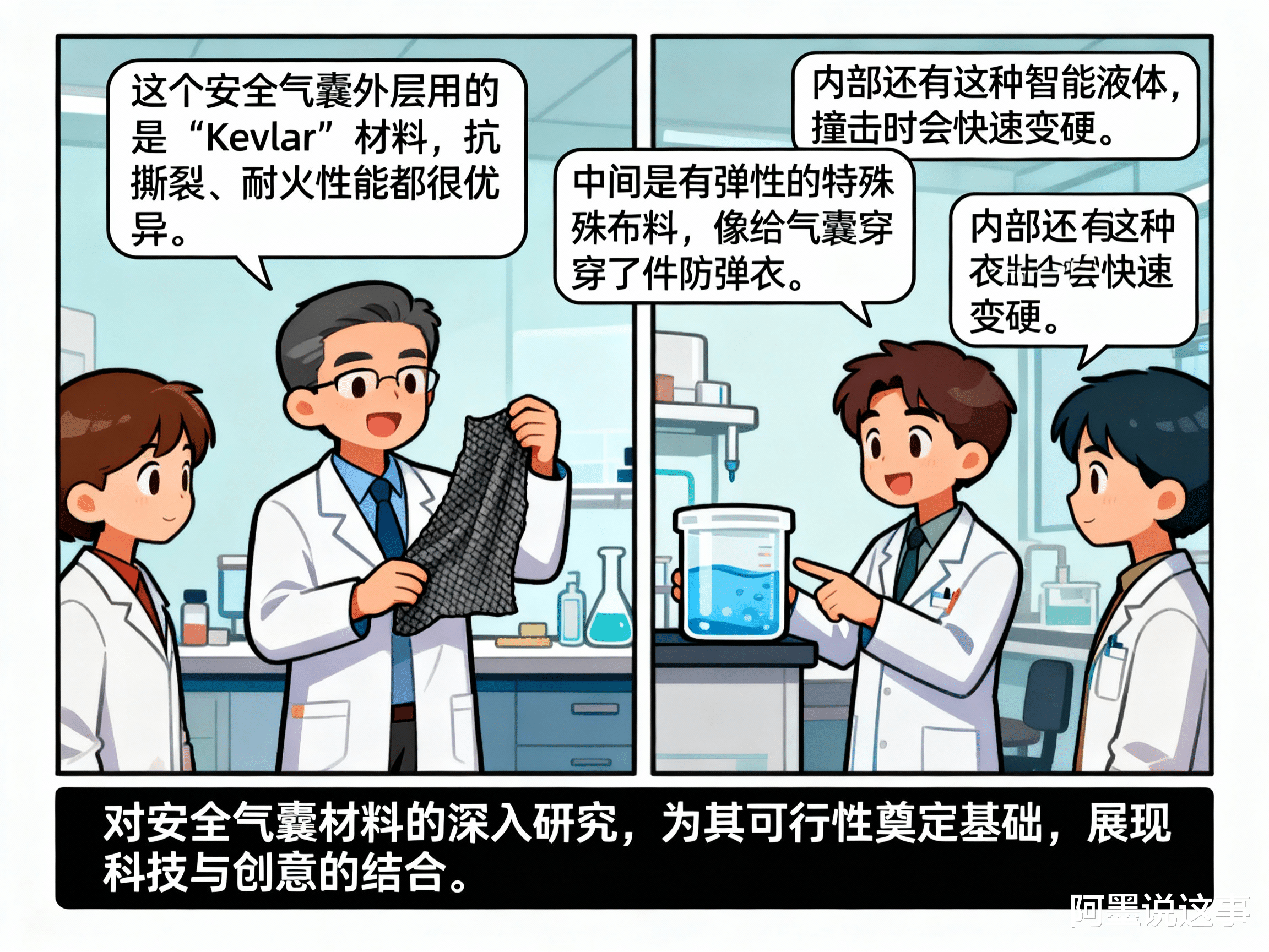

当飞机坠落无法避免之际,“重生计划”借助AI对飞行速度、发动机状态、飞行员动作等多组传感器数据加以分析,毅然触发外部安全气囊与座舱内吸能液体的联动保护机制。

这个时候,若发动机仍在运转,系统会自动启动逆推力以及气体推进器,使下落速度再降低8%到20

碰撞时非牛顿流体做背衬的座椅有软有硬,平常可让人感觉舒适,遇冲击能马上变硬以吸收伤害,而那个登上詹姆斯·戴森奖全球决赛的“重生计划”,似让工程设计有了艺术气息,不仅具技术含量,还带有悲伤中的温情。

不过众人都在惊叹飞机如同玩具般竟然如此安全时,是否该思考一下:这种“能够幸存”的最后保障,到底是人类智慧闪耀的高光时刻,还是面对死亡恐惧时又一次无力的挣扎?

目前还有一个叫StratoShield的生存舱概念也在这个领域竞争:它把座椅设计成能分离的胶囊形状,在坠落快到临界点时从机身弹射出去,原理和低空跳伞差不多

相较而言,重生计划就像给整架飞机套上“安全茧”,另一个却把乘客划分成一个个“个体”各自去谋求生存,这里头的差别就在于对风险和重量有着不一样的权衡。

不可否认,气囊系统附加的重量和复杂度,让航空公司要掂量机票价格和燃油效率的天平是不是又要失衡。

还有专家担心,AI在关键时候做的决定可不可靠?要是出了问题,飞机正常飞行时,可能会莫名其妙放出橡胶“救命圈”

更不用说要是系统老是不激活,乘客拿着票却没有保障的情况,就如同StratoShield以座舱弹射胶囊来求生的想法,任何大胆的想法都得历经多次试验才能兑现承诺。

从这个角度来说,重生计划真正的价值,或许不在它能不能完完全全落地商用,而在于它会推动人们对“极限生存”去做更深入的琢磨。

当人们为“万无一失”沾沾自喜时,也许更该警惕:把所有赌注都压在最后一击的补救方案上,是否掩盖了对预防和检测的持续投入?如果连飞行员的紧急预案都被AI抢先执行,那飞行舱里的英雄情节是不是要下岗了?

没人爱谈坠机,不过正因恐惧,才有了这些看似疯狂却饱含人文关怀的发明,“重生不只是工程方案,更是对悲痛的回应”,此语提醒我们,技术探索的背后,是对生命价值最质朴的追问。

下一步风洞实验和真实模拟将拷问这项技术到底是真“重生”还是“纸上谈兵”。无论结果如何,这场生死边缘的智慧角力,都值得驻足,因为它让我们重新认识:在那一瞬间,人与技术的边界到底在哪里。

(这篇文章是经过严格查阅相关权威文献和资料,形成的可靠内容。全文数据都有据可依。特别申明:数据和资料已获得授权。本文内容,不涉及任何偏颇观点,用中立态度客观事实描述事情本身)

声明:这篇文章内容90%以上是自己原创,少量素材借助AI辅助,但是所有内容都经过自己严格审核和复核。图片素材都是来源真实素材或者AI原创。文章意在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。

相关参考:

ePlane AI 新闻编辑部. (2025). 学生利用 AI 开发巨型飞机安全气囊以提升坠机生还率. 《ePlane AI 新闻》.

卡斯托拉尼 F. (2025). 能量吸收型混合复合材料的性能与可持续性研究. 《JEC Italy 2025 会议论文集》.

Inspenet 材料评论编辑部. (2025). 2025 年复合材料进展与应用综述. 《Inspenet 材料评论》.

纽约邮报航空组. (2025). “防坠毁”飞机概念旨在避免未来印度航空悲剧. 《纽约邮报》.

海湾新闻航空组. (2025). 工程师试验 AI“安全气囊盾”以应对空难后缓冲着陆. 《海湾新闻》