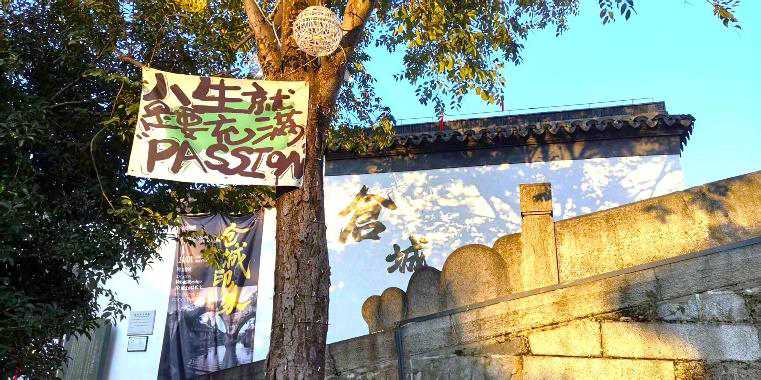

近几年去松江度假休闲,不少人会去“云间粮仓”打卡,与“天下粮仓”合个影。然而,在松江老城西部,还有一座更大、更古老的“粮仓”——仓城,它是明清时期松江府的两座城之一。

仓城对松江的意义不亚于松江府城。这座因水而生、因粮而盛的古城,是明清两代松江府最大的漕粮仓储中心和漕运始发地。作为松江古时最繁华市井街巷的仅存旧街区,它至今仍保留着相对原始的风貌,早在2005年便被划定为上海市级历史文化风貌保护区。

2012年松江区启动新一轮旧城改造以来,仓城片区已有90%的居民搬离。但是近些年来,仓城的整体改造更新进展缓慢,迟迟未见明显推进。眼看着泗泾古镇、广富林遗址等立项更晚的项目都已顺利开街,仓城的老居民们难免心急,颇有些“恨铁不成钢”。

自从去年引入文旅运营机构参与更新,沉寂多年的仓城街区开始呈现出鲜活的色彩。

图源:作者

01

初见仓城

几年前移居松江,曾与朋友相约访古,我才初次见识仓城风貌。白墙黑瓦的江南古镇我们见得不少,可站在仓城地标“大仓桥”上眺望市河两岸,眼前景致仍然令往来游客无不赞叹。原来书本上的历史,距离我们如此之近。

1.仓城的历史文化密度极高

仓城历史文化风貌区核心区域包含中山西路和秀南街一带,在市河两岸不足一公里范围内,分布着文保单位127处,占据松江文保单位总量的半壁江山。走在街上,文保铭牌比比皆是,筑城五百多年所积淀的深厚文化于此可见。

仓城境内市河横贯东西,纵横河道上密布的桥梁将两岸连成一片。最知名的是不远处的“云间第一桥”和如今的仓城地标“大仓桥”。这座高10米、跨度50余米的五孔拱形石桥原名为永丰桥,因连接郡治大街与仓城北大门,俗称“大仓桥”,它见证了仓城的兴衰变迁。

大仓桥,图源:作者

彼时松江府城西的谷阳门外,郡治大街连通府城与仓城,是古时松江最繁华的“十里长街”。桥梁、宅第、店铺、庙宇鳞次栉比,巷弄相通。直到十年前,这里还是人烟稠密的老城区。笔者眼前的中山西路,正是这条“十里长街”的西段。

图源:作者

2.中山西路博物馆一条街

逛仓城,很多人建议从“松江最美老宅”杜氏雕花楼起步,这里现在是松江非物质文化遗产传习基地。对面便是松江布展示馆,这几年吸引不少国内外民俗文化研究者和爱好者前来交流,松江布也随之被更多人熟知和喜爱。

雕花楼,图源:作者

松江老城旧改启动以来,仓城已依原貌原址修缮完成50多处保护建筑。中山西路两侧的徐氏当铺、张氏米仓、江南曲圣纪念馆、张照艺术馆等文化场馆陆续开放。包括杜氏雕花楼和松江布展示馆在内,这些场所时常举办市民文化体验活动。

居民搬离之后的闲置老宅,沿街墙面绘上了各种彩绘,有的重现老松江生活民俗,有的呈现热门卡通形象,好似跨越时代的巨幅画卷。不仅老松江人看了有感而发,外来游客亦能唤起童年记忆。

图源:上海松江

穿街过巷,再到河边步道,仿佛穿越时空回到了旧时江南。虽仍见不少空置老宅日渐凋敝,但步道干净整洁、绿树成荫,几分与世无争的闲静气息,很适合悠闲漫步。

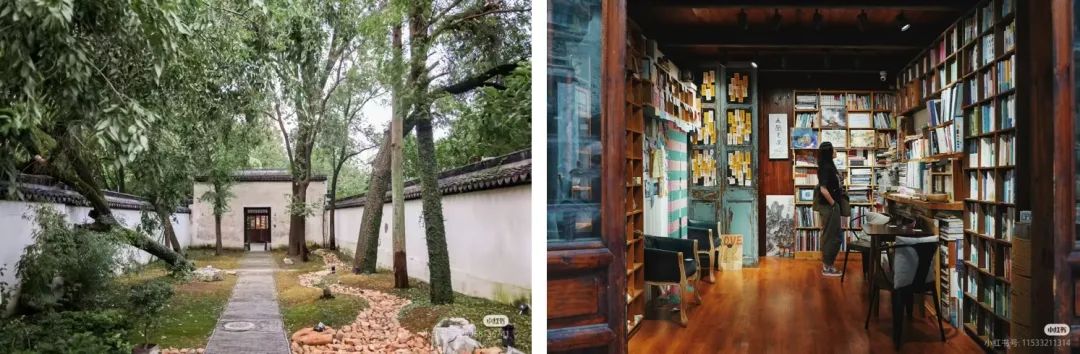

市河两岸的老宅子,四五年前已启动招商,以整栋宅院完整运营的方式活化利用。北岸的抓马聚舍、存在咖啡和聚影阁,各有独特的文化主题与空间氛围,毫无违和地融入仓城本地文化。

图源:网络

穿过大仓桥来到南岸,桥侧是醍醐坐书香茶馆,与对面的灌顶禅院相映衬,营造出禅意古雅氛围。左转进入秀南街,便是可染丹青艺术汇客厅、云间美术馆与曜石咖啡,又是另一种独特景致与艺术风采。

3.“老照片”期待新活力

中山西路两侧的博物馆平时举办不少活动,但热闹过后又归于沉寂。若是临时路过这里,总是遇到大门紧闭,显得不够亲民。墙绘是老街上仅有的亮色,但是打卡拍照之后,对活化街区的作用有限,留不住游客。

图源:作者

街巷里密布的文保建筑堪称传统建筑艺术仓库,每年松江大学城的师生都会来这里现场教学,请各路专家和居住在仓城的老居民讲解历史建筑及其文化内涵的各种细节。这里是活着的历史课堂,却也是冷却的旧街坊。仓城老宅的后代,每年回来探望祖宅,却因无法入内,只能在紧闭的大门前站一站,令人遗憾。

入驻的商业空间各自独立运营,彼此之间尚有街巷距离,并未形成商业街区。偶尔被网红媒体发现,掀起一波打卡热度,但因为与市区的交通不便,配套设施不足,也无法维持商业活力,常因客流不足导致经营困难。今年五月,见者惊艳的未觉书屋遗憾停业,就是因为仓城客流稀少,招商优惠期过后,无法继续支撑经营。

未觉书屋内景,图源:网络

02

再访仓城

去年文旅运营机构正式入驻,为这片历史文化街区注入了年轻活力。经过近一年的运营,社交媒体上越来越多的活动现场分享,内容丰富多彩,令我等又想回去看看究竟发生了什么变化?

1.接地气的文化活动接连不断

结合仓城本地文化与四季特色,这里每个月都举办不同主题的文化活动。3月有汉服花朝节,5月有青松生活节,到了炎热盛夏,在大仓桥畔的水岸广场会有周末消夏夜市,街坊感十足。雄伟的大仓桥也明亮起来。

图源:作者

如今的仓城老街深谙"代际友好"的妙处。玉树路口袋公园的草坪上,充气泳池里满是戏水的孩子,欢乐的笑声引得路人驻足。休闲消费时常见一家老小同游的身影,老人闲坐檐下,遛宠居民缓步闲逛。整个街区比以前热闹多了,傍晚不再是往日的冷清落寞,暖黄的街灯里满是烟火气。

图源:仓城少城主

中山西路变成露天展厅,展出居民的摄影作品,有居民的日常故事,也有老城改造过程中的点滴瞬间。就连老房子之间通往市河的小夹道里也藏着小惊喜,几句随笔也成了墙上展品。这些细碎的暖意,将老城空落的街巷碎片连缀成片,让附近居民找到归属感,来访游客也觉得新奇有趣。

露天展览,图源:作者

与此同时,运营方在小红书和公众号上发布活动速递,以年轻人熟悉的方式造势、种草,联动线下游客互动,既带起了到访流量,也让仓城的更新变化被更多人知晓。

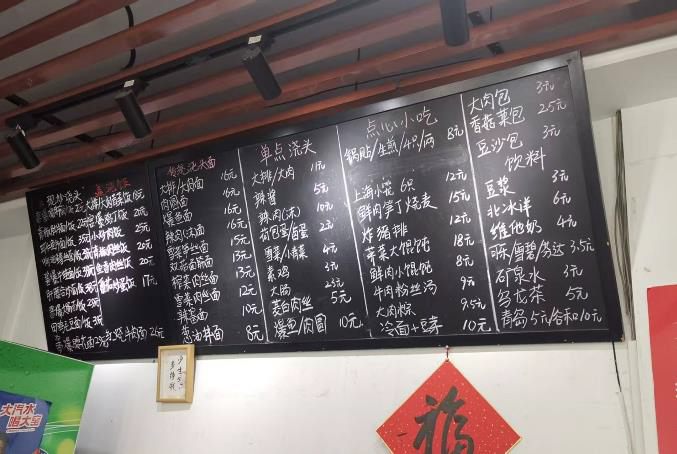

2.新业态招商走务实路线

老城这一波招商没有引进连锁品牌、网红品牌,也没有打造小吃一条街,反而扶持本地人创业。有大学城毕业的社牛师姐开茶馆,也有化工厂老板开羊肉馆,这些餐饮店、咖啡店、文化空间,都藏着本地创业故事,消费价格也是亲民的社区价。

图源:作者

原来各自为战的店家,现在都被安排得明明白白。运营方牵头成立商户联盟,推出"商户打卡地图"帮助商家经营推广,促进更多的流量转化为消费。一年间又增加了十几家新商户,打卡地图也是越来越丰富了。

图源:仓城少城主

街坊邻里常来常往的温情,促成更好的街坊关系,吸引周边居民常来消费。原来门可罗雀的中山西路,现在到了晚上也有不少游客和附近居民休闲消费,街坊感回来啦。

图源:网络

3.多层面的营销推广

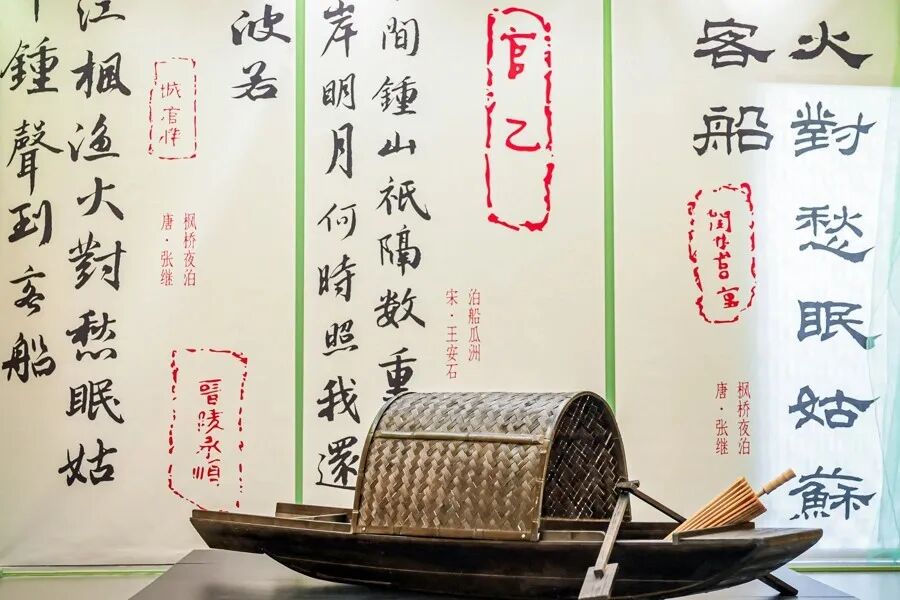

在松江醉白池旁边的云间会堂美术馆,正在举办一场为期半年的"仓城非遗文化特展"。展览借助历史图像、多媒体互动、非遗技艺展示等方式,讲述松江作为"漕粮之源"的历史和当下,重现"米市如林、舟楫千帆"的繁华景象。从明清时期的大仓桥、漕市街,到松江布、松江米、庄泾船拳,再到历代名人事迹等,汇聚起市井繁荣与制度化运作的双重气象,全方位展现出仓城非遗跨越千年的演变脉络。

图源:网络

仓城是江南漕运制度的缩影,曾承担区域文化交流中心和经济贸易中心的功能。观众在沉浸式环境中触摸历史纹理、体验江南文化,感受"漕运重镇"的当代回响;同时,松江区也借此展览,以更大声量去宣传仓城历史文化风貌区的保护更新进程。

03

历史街区的鲜活生命力从何而来

离开热闹人群,跨过大仓桥,来到对岸人少清净的秀南街漫步,这里的改造更新也在进行中。偶遇一位热心老居民,对照每个文保铭牌,主动为漫无目的的我介绍他自己熟知的这些建筑背后的故事。怎么分辨高宅大院,哪家是海外归来,突然高出一米的这里是粮仓地基……

图源:作者

边走边聊,我慢慢意识到:市河两岸这上百处名门宅院里居住的祖祖辈辈,或许才是仓城历经数次战火后仍然生息传承的真正原因。建筑只是静静地站在那里,不会说话、交流;而人与人之间的交流、互动、传承,才是一座城市得以保持活力的根源动力。

历史街区的城市更新,如果只有文保建筑的物理修缮,就算一比一还原历史风貌,也只能保护建筑外壳。如果仅保留建筑标本,能转化为各种文化主题的博物馆,或许已经是最好的归宿了。

图源:作者

历史文化街区想要有效地启动活化利用、活在当下,必然要注入适应当下时代诉求的各种内容。而能够令游客、居民愿意主动参与、可共情感受的文化内容,才是历史街区真正活化更新的发动机。

引入文旅运营元素,并非就要走网红路线。以因地制宜的文化活动,联动在地文化及商业资源,营造街区本来应有的生活感,赢得本地居民认可,把游客流量留住,才能为历史街区赋予鲜活的、可持续的生命力。

图源:作者

原创作者:“上海城市更新”特约撰稿人

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨

·END·

*本文为原创文章,转载请私信