一看榜单,就知道是英国人排的

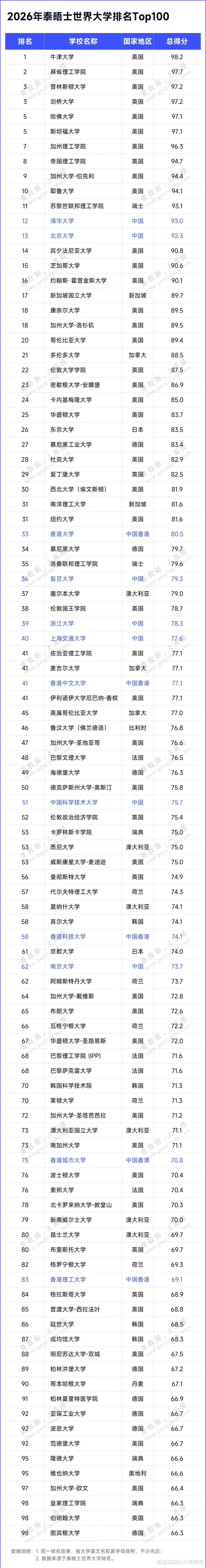

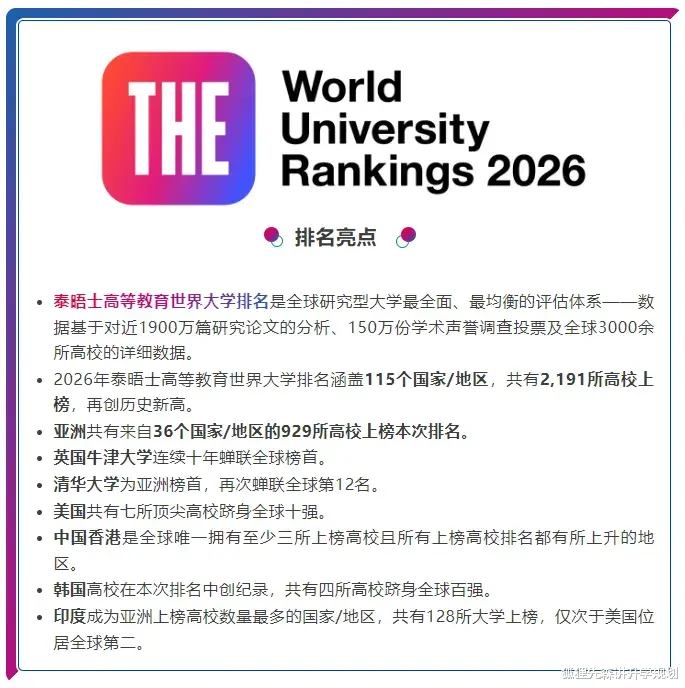

10 月 9 日,英国泰晤士高等教育(THE)发布的 2026 年世界大学排名,刚一出炉就引发热议。2200 多所高校上榜的榜单里,牛津大学稳坐第一,剑桥和普林斯顿并列第三,直接把哈佛、斯坦福这些美国顶尖校甩在了后面;而清华、北大牢牢占据第 12、13 名,继续领跑亚洲。

不少网友看完直戳重点:“这榜单的‘英国味’也太浓了,不过中国高校的进步是真亮眼!”(完整排名放文末)

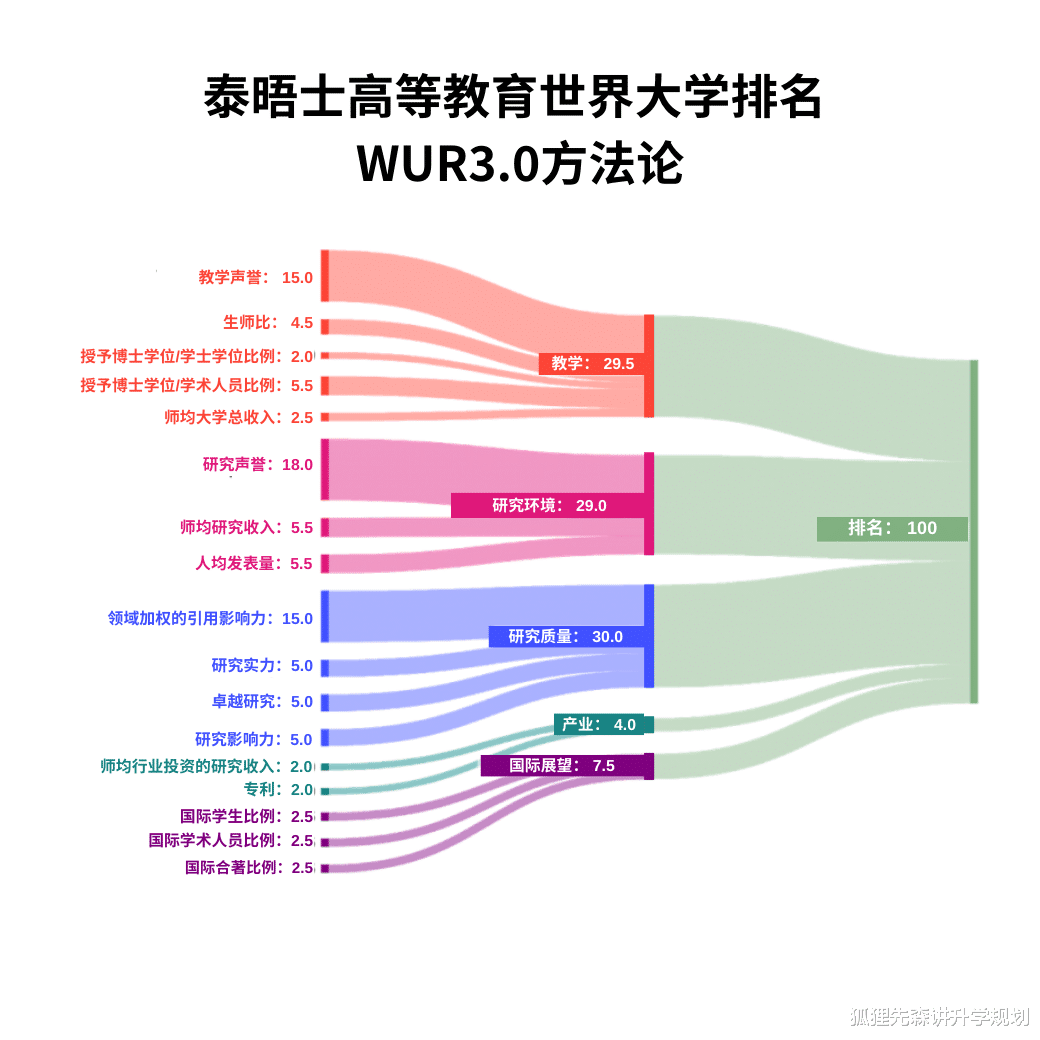

要理解这份排名,得先搞懂它的 “出身”——THE 是英国本土的排名机构,评分指标天然更贴合欧洲高校的优势。

它的排名依据分五大块:教学、研究环境、研究质量、国际展望和产业合作,其中 “教学” 和 “国际展望” 的权重占比不低,这恰恰是牛津、剑桥的 “拿手好戏”。

牛津能创下连续蝉联第一的纪录,靠的就是 “教学质量” 这块金字招牌。

它的小班授课模式、师生比配置在全球都是标杆,每个学生能获得的个性化指导远超很多高校,这在 THE 的 “教学” 评分里能拿到近乎满分。而剑桥能和普林斯顿并列第三,压过哈佛、斯坦福,关键在 “研究环境” 和 “国际展望” 的优势 —— 剑桥的跨学科实验室数量多、开放度高,国际师生占比常年保持在 35% 以上,这种 “开放协作的科研氛围” 正好踩中了 THE 的评分偏好。

反观美国高校,比如 MIT 虽然 “研究质量” 和 “产业合作” 拿分拉满(毕竟芯片、人工智能领域的成果转化率全球顶尖),但在 “教学” 的细腻度上稍逊一筹,只能屈居第二。

而哈佛、斯坦福因为近年国际师生比例略有下降,在 “国际展望” 项上丢了分,名次自然被剑桥反超。

说 “一看就是英国人排的”,不是指排名不公,而是指标设计确实更契合英国顶尖校的特质。

这次的顶尖排名打破了不少人的固有印象,不再是 “美国高校霸榜” 的老套路。

牛津大学毫无悬念地继续领跑,成为 THE 榜单史上连续第一时间最长的高校,这背后是它 “文理医全面无短板” 的硬实力 —— 医学领域的临床研究、人文社科的古典学、理工科的量子计算,每个学科都能排进全球前十,这种 “全能型” 表现让其他高校难以企及。

MIT 作为美国高校的 “排头兵”,排名第二算是实至名归。

它的优势集中在 “硬科技” 上,芯片研发、人工智能、航天工程等领域的科研成果,几乎每一项都能牵动全球产业格局,“研究质量” 和 “产业合作” 两项指标得分全球第一。

但受限于学科侧重,人文社科相对薄弱,拉低了综合分数,没能撼动牛津的位置。

最让人意外的是剑桥大学,这次和普林斯顿并列第三,直接把哈佛、斯坦福甩在了后面。

剑桥的崛起不是偶然,近年它在生命科学、新能源领域的突破频频刷屏,比如基因编辑技术的临床应用研究、可控核聚变的实验进展,都登上过《自然》《科学》等顶级期刊。

更关键的是,它的 “国际合作项目” 覆盖了 120 多个国家,从非洲的公共卫生研究到东南亚的气候变化监测,这种 “全球视野的科研布局” 正好戳中了 THE 的评分核心。

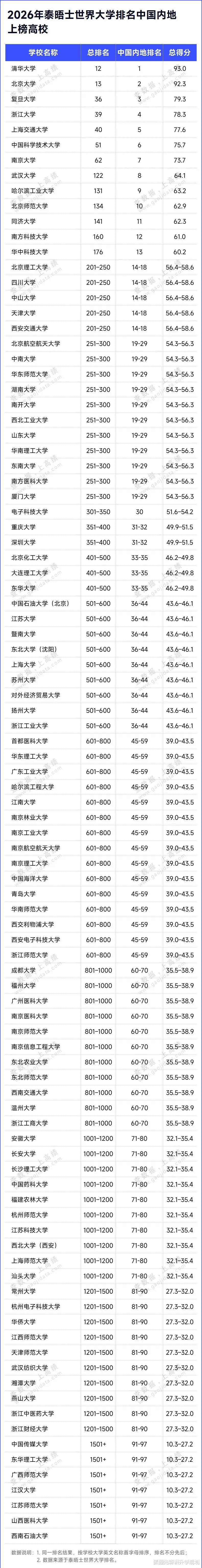

相比顶尖排名的 “英伦风”,中国高校的表现更像一场 “集体逆袭”。

这次大陆有 97 所高校上榜,比去年多了 3 所,而且前 40 强里一下子冲进 5 所,比去年多了 2 个席位,进步速度肉眼可见。

清华、北大继续稳住亚洲头两把交椅,分别排在第 12 和 13 名。

别看名次没变,背后的实力一直在加码 —— 清华在芯片、人工智能领域的科研成果转化率已经接近 MIT,北大的人文社科和医学在国际上的认可度持续提升,只是受限于 THE “国际展望” 里的 “国际师资比例” 项,暂时没能突破前 10。

最亮眼的当属浙江大学和上海交通大学,直接从去年的 40 名开外跃升至第 39 和 40 名。

浙大的跃升靠 “科研成果爆发”,近年在农业科学、计算机科学领域发表的高被引论文数量翻了一番,还牵头建设了国家实验室,“研究环境” 得分暴涨。

上交则赢在 “国际合作”,和剑桥、MIT 联合成立的跨学科实验室,产出了不少新能源领域的突破性成果,“国际展望” 项得分同比提升了 15 分。

进步最大的还要数哈尔滨工业大学,一口气上升 21 位,冲进了全球前 150 名。

这背后是它 “锚定国家战略搞科研” 的精准发力 —— 近五年有 13 篇论文登《自然》《科学》,牵头建设了 “地面空间站” 等大科学装置,在航天电器、超精密测量等 “卡脖子” 领域实现了从 “跟跑” 到 “领跑” 的跨越。

学校打破 “唯论文” 评价体系,推行长周期考核,让科研人员能 “把冷板凳坐热”,这种科研生态的优化,正好契合了 THE “研究环境” 的评分标准。

这份带着 “英伦滤镜” 的排名,与其说是 “英国高校的胜利”,不如说是 “多元高教模式的展示”—— 牛津的全面均衡、MIT 的科技突围、中国高校的精准发力,各自走出了不同的强者之路。

对普通人来说,不用纠结剑桥是不是真的比哈佛强,也不用为清北没进前 10 遗憾,更该关注的是:浙大的农业科学、哈工大的航天技术、上交的新能源研究,这些 “能解决实际问题” 的学科实力,才是高校真正的价值所在。

中国高校从 3 所进前 40 到 5 所,从 “跟跑” 到 “并跑” 的趋势已经很明显。

未来几年,随着更多大科学装置落地、国际合作深化,说不定会有更多高校冲进全球前 50。

你觉得下一个冲进全球前 50 的中国高校会是谁?欢迎在评论区聊聊~