谁能想到,公元 637 年那个深秋,被送入太极宫的 14 岁并州少女,会在 53 年后踩着李氏皇族的尸骨,登上洛阳则天门,身着帝王衮服,成为中国历史上唯一的女皇帝?谁又能料到,这位被《资治通鉴》骂作 “杀女争后、弑子篡权” 的 “妖后”,会开创殿试、发展科举、稳定边疆,为 “开元盛世” 埋下伏笔,晚年又亲手将江山还予李氏?

更令人唏嘘的是,她死后留下一块无字碑,任由后人评说功过 —— 是野心家还是改革者?是毒妇还是明君?今天咱们就顺着史料的蛛丝马迹,扒一扒武则天这充满铁血与智慧、争议与辉煌的一生。她不是史书里非黑即白的 “符号”,而是在男权社会里,用智谋与狠辣劈开帝王路的 “孤独狠人”,她的故事藏着大唐权力游戏的密码,更藏着女性崛起的千年困境。

一、少女蛰伏:太极宫的 “才人” 与 “智囊”

(一)并州武氏:不是 “小户女”,是 “贵族遗脉”

公元 624 年,武则天出生在并州文水(今山西文水)的武家大院。很多人以为她出身寒微,其实武家是货真价实的贵族 —— 祖父武华是北周镇远将军,父亲武士彟更是唐朝开国功臣。武士彟早年靠木材生意发家,在李渊太原起兵时,不仅捐出全部家产充作军饷,还亲自参与谋划,李渊称帝后封他为 “应国公”,历任工部尚书、荆州都督。

武则天的母亲杨氏更不简单,是隋朝宗室杨达的女儿,精通诗书礼仪,还懂兵法谋略。武则天是杨氏所生的次女,从小就跟着母亲读书,《旧唐书》记载她 “素多智计,兼涉文史”,6 岁能背《诗经》,9 岁可写策论,12 岁时父亲去世,异母兄长武元庆、武元爽欺负她们母女,武则天当场怼道:“他日我若得志,必让你们知道厉害!” 这股狠劲,从小就刻在了骨子里。

公元 637 年,14 岁的武则天因 “容止美” 被选入宫,封为 “才人”,赐号 “武媚”。入宫前,母亲杨氏哭着送她,她却笑着说:“见天子庸知非福,何儿女悲乎?” 这番话震惊了所有人 —— 普通少女入宫都怕得发抖,她却把这当成改变命运的机会。

(二)太极宫蛰伏:不是 “侍寝宫女”,是 “李世民的智囊”

入宫后,武则天并未像其他才人那样争宠,而是把重心放在 “观察学习” 上。她侍奉唐太宗李世民时,从不主动邀宠,却总在李世民讨论朝政时 “旁敲侧击”。有一次,李世民得到一匹烈马 “狮子骢”,无人能驯服,武则天站出来说:“妾能制之,然须三物:一铁鞭,二铁楇,三匕首。鞭之不服,则楇其首;又不服,则以匕首断其喉!”

李世民听完愣了愣,笑着说:“你一个小女子,倒有几分丈夫气。” 他虽然没让武则天驯马,却开始注意到这个才人的 “与众不同”。此后,李世民常让武则天陪他看奏折,甚至问她对朝政的看法。武则天每次都 “点到即止”,比如劝李世民 “轻徭薄赋以安民心”“重用寒门以抑门阀”,这些建议虽未被全部采纳,却让她摸清了大唐的政治脉络。

这段时间,武则天还结识了太子李治。当时李治 15 岁,常来太极宫问安,武则天比他大 4 岁,既像姐姐又像老师,经常帮他解答功课上的难题,有时还偷偷给他讲朝堂上的故事。两人日久生情,却碍于 “庶母与太子” 的身份,只能把感情藏在心里。

公元 649 年,李世民驾崩,按照唐朝制度,无子的嫔妃要入感业寺为尼。入宫 12 年,武则天还是个才人,看似一事无成,可她早已为自己铺好了后路 —— 她不仅赢得了李治的真心,更在太极宫学到了帝王之术,摸清了关陇集团(以长孙无忌为首的贵族势力)的运作逻辑。离开长安那天,她回头望了一眼太极宫,心里默念:“我一定会回来的。”

(三)感业寺逆袭:不是 “偶遇重逢”,是 “蓄谋已久的布局”

感业寺的日子清苦,武则天却从未放弃。她一边念经,一边写情诗,其中一首《如意娘》写道:“看朱成碧思纷纷,憔悴支离为忆君。不信比来长下泪,开箱验取石榴裙。” 这首诗通过太监偷偷送到了李治手中。

此时的李治早已登基,却被长孙无忌等老臣架空,连立个妃子都要看大臣脸色。他思念武则天,却不敢违背礼法。公元 650 年,李治去感业寺为李世民祈福,两人终于重逢,武则天 “伏地而泣,李治亦泣”。这次重逢绝非偶然 —— 武则天早通过眼线得知李治的行程,提前打扮得素净却不失风韵,还故意在李治经过的路上 “偶遇”。

可入宫谈何容易?长孙无忌等大臣坚决反对:“武氏是先帝才人,入宫有违伦常!” 武则天早有准备,她让李治拉拢 “寒门出身” 的大臣,比如中书舍人李义府、卫尉卿许敬宗。这些人长期被关陇集团打压,急需机会上位,很快就站到了李治这边。

李义府率先上书:“陛下立后乃家事,何必问外人?” 许敬宗也跟着附和:“农夫多收十斗麦还想换个妻子,陛下贵为天子,换个皇后有何不可?” 李治有了大臣支持,腰杆硬了起来。公元 651 年,武则天被接入宫中,封为 “昭仪”,终于迈出了逆袭的关键一步。

二、后宫夺权:从昭仪到皇后的 “血色之路”

(一)“杀女争后”:争议千年的 “宫斗真相”

入宫后的武则天,面临两大对手:王皇后和萧淑妃。王皇后出身关陇贵族,是长孙无忌的侄女,有大臣撑腰;萧淑妃深得李治宠爱,还生了皇子。武则天表面上对两人恭敬,暗地里却在布局。

公元 654 年,武则天生下长女安定公主。王皇后前来探望,逗了逗孩子就走了。随后发生的事,成了千古谜案 ——《资治通鉴》记载:“昭仪潜毙儿衾下,伺帝至,阳为欢言,发衾视之,死矣。又惊问左右,皆曰:‘皇后适来此。’昭仪悲泣,帝不能察,怒曰:‘后杀吾女!’”

很多人据此骂武则天 “狠毒杀女”,可现代史学研究提出了不同观点:一是当时武则天刚入宫,根基未稳,不太可能冒这么大的风险;二是《旧唐书》最初并未记载此事,直到《新唐书》和《资治通鉴》才出现,可能是后人抹黑;三是安定公主可能是夭折,武则天借机嫁祸王皇后。

不管真相如何,这件事成了 “废王立武” 的导火索。李治下定决心废后,长孙无忌、褚遂良等大臣激烈反对,褚遂良甚至当庭磕头流血:“皇后出身名门,无过不可废!陛下要是必废,请另选他人,万万不可立武氏!” 李治气得发抖,武则天在帘后大喊:“何不扑杀此獠!”

关键时刻,开国功臣李勣说了一句:“此陛下家事,何必问外人?” 这句话彻底打破了僵局。公元 655 年,李治下诏废王皇后、萧淑妃为庶人,囚禁在别院,不久后武则天派人将两人各打一百杖,斩去手足,投入酒瓮,施以 “人彘” 之刑。临死前,萧淑妃骂道:“武昭仪妖邪,愿来世我为猫,她为鼠,生生扼其喉!” 武则天从此下令宫中不准养猫。

同年,武则天被立为皇后,年仅 31 岁。这场后宫之争,表面是女人间的嫉妒,实则是李治联合寒门势力,对关陇集团的第一次重拳出击,而武则天,正是这场政治博弈的 “先锋”。

(二)“废王立武”:不是 “后宫胜利”,是 “政治革命”

武则天封后后,并未停下脚步。她知道,长孙无忌等关陇集团大臣一天不除,自己和李治的权力就一天不稳。公元 659 年,武则天指使人诬告长孙无忌 “谋反”,李治起初不信,可武则天哭着说:“无忌是陛下舅舅,可他想篡夺皇位,要是不除,大唐就危险了!”

李治最终下诏削去长孙无忌的官职,流放黔州,不久后长孙无忌被逼自缢。随后,武则天又清洗了褚遂良、韩瑗等反对她的大臣,将关陇集团的势力连根拔起。与此同时,她大力提拔寒门子弟,比如李义府、许敬宗,还开创了 “殿试”,让考生直接面对皇帝考试,打破了贵族对官场的垄断。

这一系列举措,史称 “永徽之治” 的延续,实则是武则天和李治的 “政治革命”。他们通过 “废王立武”,打击了延续百年的门阀势力,加强了皇权,为后来的 “贞观之治” 续上了力。武则天也从一个后宫皇后,逐渐走向政治前台,开始 “垂帘听政”,与李治并称 “二圣”。

(三)辅政之路:不是 “后宫干政”,是 “帝国操盘手”

公元 660 年,李治患 “风眩症”,头晕目眩,无法处理朝政,于是让武则天 “决百司奏事”。武则天开始全面参与朝政,她的政治才能得到充分展现:

经济上,推行 “均田制”,抑制土地兼并,让农民有地种;改革税收,减轻百姓负担,粮食产量大幅提高;

政治上,完善科举制,增设 “武举”,选拔军事人才;创立 “北门学士”,让寒门文人参与决策,架空宰相权力;

军事上,派兵平定百济、高句丽,完成了李世民、李治两代帝王的夙愿;巩固西域,设立 “安西四镇”,保障丝绸之路畅通。

有人说武则天 “夺权揽政”,可她的举措确实让大唐更加强盛。公元 674 年,李治称 “天皇”,武则天称 “天后”,两人共同处理朝政,史称 “二圣临朝”。此时的武则天,已经从一个后宫妃子,变成了大唐帝国的 “实际操盘手”。

可权力越大,矛盾也越深。李治晚年对武则天的强势越来越不满,公元 683 年,李治病重,召来宰相裴炎,立下遗诏:“太子李显即位,军国大事不决者,兼取天后进止。” 这道遗诏,既给了武则天辅政的权力,也为后来的 “篡唐建周” 埋下了伏笔。

三、篡唐建周:从太后到女帝的 “登顶之路”

(一)废立皇帝:不是 “野心膨胀”,是 “权力自保”

公元 683 年,李治驾崩,太子李显即位,是为唐中宗。李显是武则天的第三子,性格懦弱,却想提拔岳父韦玄贞为宰相,还说:“我就算把天下给韦玄贞,又有何不可?” 武则天得知后大怒,当即召集大臣,废李显为庐陵王,流放房州(今湖北房县),改立第四子李旦为帝,是为唐睿宗。

李旦比李显更懦弱,登基后就被武则天软禁在宫中,朝政大权全由武则天掌控。此时的武则天,已经成为 “无冕女皇”,但她知道,还有两大障碍:一是李唐宗室的反对,二是大臣们的 “忠唐思想”。

公元 684 年,英国公徐敬业(徐世勣的孙子)在扬州起兵反叛,打着 “讨伐武则天,恢复庐陵王帝位” 的旗号,短短十几天就聚集了十万人马。骆宾王还写了《为徐敬业讨武曌檄》,骂武则天 “秽乱春宫”“狐媚偏能惑主”“杀姊屠兄,弑君鸩母”。

武则天看到檄文后,不仅不生气,还笑着说:“骆宾王有如此才华,却不能为我所用,是宰相的失职!” 随后,她派李孝逸率军三十万,仅用两个月就平定了叛乱。徐敬业被杀,骆宾王下落不明。

平定叛乱后,武则天开始清洗李唐宗室。她借口 “谋反”,先后杀死了韩王李元嘉、鲁王李灵夔等宗室子弟数十人,连自己的亲生儿子李贤(章怀太子)也被诬陷谋反,流放巴州后被逼自杀。经过这场清洗,李唐宗室再也无力反抗武则天。

(二)酷吏政治:不是 “残暴统治”,是 “削权利刃”

为了巩固权力,武则天重用酷吏,比如来俊臣、周兴、索元礼。这些人发明了 “请君入瓮”“突地吼”“死猪愁” 等酷刑,专门罗织罪名,打击反对武则天的大臣和宗室。

来俊臣甚至写了一本《罗织经》,教人如何编造罪名、陷害他人。一时间,朝堂上人人自危,大臣们上朝都要和家人告别,生怕一去不回。有人说武则天 “残暴不仁”,可实际上,酷吏只是她的 “工具”—— 她利用酷吏打击异己,等权力稳固后,又以 “滥杀无辜” 为由,杀了来俊臣、周兴等人,平民愤、收人心。

比如周兴被告发 “谋反”,武则天派来俊臣去审问。来俊臣请周兴喝酒,问:“犯人不认罪,怎么办?” 周兴说:“好办,找个大瓮,烧开水,把犯人放进去,他肯定认罪!” 来俊臣当即让人抬来大瓮,烧开水,说:“陛下告你谋反,请君入瓮!” 周兴吓得当场认罪,后来被流放岭南,途中被仇人杀死。

酷吏政治虽然残酷,却帮武则天扫清了称帝的障碍。到了公元 690 年,朝野上下已经没人敢反对武则天,甚至有大臣联名上书,请求武则天称帝。连唐睿宗李旦也主动上表,请求 “赐姓武氏”,放弃皇位。

(三)称帝建周:不是 “篡唐”,是 “改朝换代的巅峰”

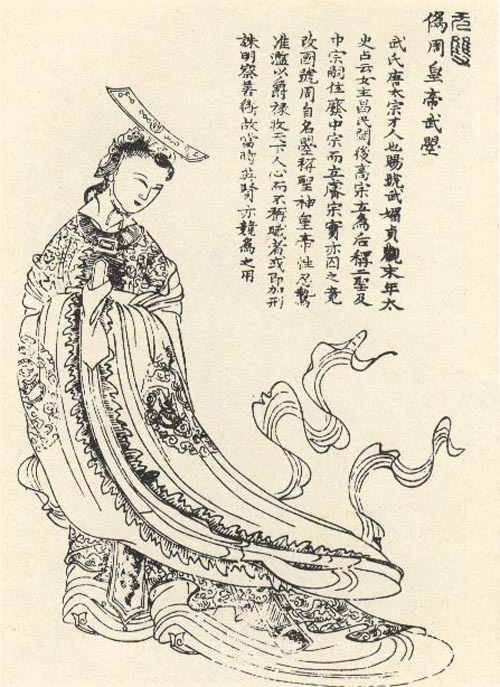

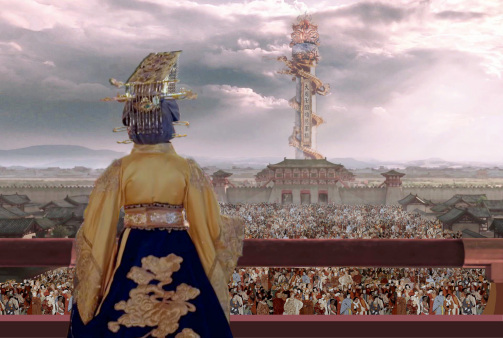

公元 690 年 9 月 9 日,武则天在洛阳则天门举行登基大典,改国号为 “周”,定都洛阳,自称 “圣神皇帝”,成为中国历史上唯一的女皇帝,时年 67 岁。登基当天,洛阳城万人空巷,百姓们争相观看这一 “前无古人” 的盛况。武则天身着帝王衮服,登上城楼,宣布大赦天下,改元 “天授”。

为了证明自己称帝的 “合法性”,武则天做了三件事:

编造 “祥瑞”:有人 “发现” 一块刻着 “圣母临人,永昌帝业” 的石头,说是从洛水中捞出来的,武则天说这是 “天意”;

利用宗教:她自称是 “弥勒佛转世”,让僧人编写《大云经疏》,说 “弥勒佛下凡,当为女王”,让百姓相信她称帝是 “天命所归”;

改订制度:改三省六部为 “凤阁鸾台”,改刺史为 “州牧”,甚至创造了二十多个新字,比如自己的名字 “曌”(意为 “日月当空”),彰显 “新时代” 的到来。

称帝后的武则天,并没有像人们想象的那样 “荒淫无道”,而是继续推行改革:

经济上,重视农业,编写《兆人本业记》指导农民生产,粮食产量比贞观年间增长了一倍;

政治上,扩大科举规模,首创 “殿试” 和 “武举”,让更多寒门子弟有机会当官,比如后来的名相姚崇、宋璟,都是武则天时期提拔的;

军事上,击败突厥、吐蕃等少数民族政权,维护了边疆稳定,还在西域设立 “北庭都护府”,与安西都护府共同管辖西域。

在武则天的统治下,大唐社会稳定、经济繁荣、文化昌盛,史称 “贞观之治” 到 “开元盛世” 的 “过渡阶段”,甚至有人称之为 “武周之治”。她用实际行动证明,女人也能当好皇帝。

四、武周之治:女帝的 “治国密码” 与 “争议漩涡”

(一)人才策略:不是 “任人唯亲”,是 “唯才是举”

武则天最被人称道的,是她的 “用人之道”。她打破 “门第观念”,不管是寒门子弟还是少数民族,只要有才华,就能得到重用。比如:

狄仁杰:出身普通官僚家庭,通过科举入仕,武则天发现他的才华后,一路提拔他为宰相,狄仁杰也成了武则天最信任的大臣,被称为 “国老”;

姚崇:出身小吏,因在平定徐敬业叛乱中立功,被武则天提拔,后来成了开元盛世的 “救时宰相”;

宋璟:性格刚正,多次直言进谏,武则天不仅不生气,还说 “宋璟是朕的魏徵”,重用他为御史大夫;

上官婉儿:是武则天的 “仇人之后”(上官仪的孙女,上官仪因反对武则天被杀),武则天发现她的才华后,不计前嫌,让她担任 “内舍人”,掌管诏命,成了 “巾帼宰相”。

武则天还鼓励大臣 “自荐” 和 “举荐”,她下令:“内外九品以上及百姓,皆可自荐求官。” 一时间,天下人才纷纷涌现。她还设立 “铜匦”(意见箱),让百姓可以上书言事,不管是批评朝政还是推荐人才,都能直达皇帝。

有人说武则天 “任人唯亲”,重用武氏族人,比如武承嗣、武三思。可实际上,武则天对武氏族人也很警惕,武承嗣多次想当太子,都被武则天拒绝;武三思虽然权倾一时,却始终没有掌握军权。武则天真正信任的,还是狄仁杰、姚崇等有真才实学的大臣。

(二)经济改革:不是 “搜刮民财”,是 “藏富于民”

武则天统治时期,经济发展迅速,这得益于她的一系列改革:

均田制的完善:她多次下令 “禁止土地兼并”,把官府掌握的土地分给无地农民,还规定 “农民垦荒,免租税五年”,全国垦荒面积从贞观末年的 1.8 亿亩增加到 2.5 亿亩;

税收制度的优化:她改革 “租庸调制”,允许农民用粮食或布帛代替徭役,减轻了农民的负担;还设立 “常平署”,调节粮食价格,防止商人囤积居奇;

手工业和商业的发展:她重视丝绸、陶瓷等手工业,洛阳、长安成了国际性的商业大都市,街上有来自波斯、阿拉伯、日本等国的商人,丝绸之路更加繁荣。

据《旧唐书・食货志》记载,武周时期的粮食储备 “可支十年”,人口从贞观末年的 3800 万增加到 6150 万。这些数据证明,武则天的经济改革是成功的,她不是 “搜刮民财” 的暴君,而是 “藏富于民” 的明君。

(三)文化繁荣:不是 “大兴佛教”,是 “多元包容”

武则天时期,文化也达到了一个高峰。她重视文化教育,创办了 “国子监”“弘文馆” 等学府,还亲自出题考试,选拔文人。她本人也精通诗文,《全唐诗》收录了她的 46 首诗,其中《如意娘》《早春夜宴》等都是传世佳作。

她还大力支持佛教发展,修建了龙门石窟、白马寺等佛教寺庙,塑造了卢舍那大佛(据说以武则天的容貌为原型)。有人说她 “大兴佛教,劳民伤财”,可实际上,她支持佛教是为了利用宗教巩固统治,同时也没有打压道教、儒学,形成了 “三教并存” 的文化格局。

在她的支持下,文学、艺术、史学都得到了发展:骆宾王、王勃等 “初唐四杰” 活跃在文坛;画家吴道子(画圣)开始崭露头角;史学家刘知几编写了《史通》,成为中国第一部史学理论著作。可以说,武周时期的文化繁荣,为后来的 “开元盛世” 奠定了基础。

(四)争议不断:“男宠干政” 与 “酷吏后遗症”

尽管武则天政绩斐然,却始终难逃争议,其中最大的争议就是 “男宠干政” 和 “酷吏后遗症”。

武则天晚年,身边有张易之、张昌宗兄弟(合称 “二张”)两个男宠。二张出身官宦家庭,长得英俊,还懂音律,深得武则天宠爱。武则天让他们担任 “控鹤监”(宫廷娱乐机构长官),后来又提拔他们为宰相,参与朝政。二张恃宠而骄,贪污受贿、陷害大臣,甚至干预皇位继承,引起了大臣和宗室的不满。

酷吏政治的后遗症也逐渐显现。虽然武则天后来杀了来俊臣等酷吏,但 “告密之风” 已经形成,很多大臣被冤枉致死,朝堂上人心惶惶,影响了政治的稳定。有人说,这些争议是武则天 “污点”,可放在男权社会的背景下,一个女皇帝要巩固权力,不得不采取一些 “极端手段”,而男宠和酷吏,不过是她权力游戏中的 “棋子”。

五、晚年迷局:从女帝到 “李家媳妇” 的 “最终抉择”

(一)皇位之争:“传子” 还是 “传侄” 的艰难抉择

武则天晚年,最大的烦恼是 “皇位传给谁”。武承嗣、武三思等武氏族人多次上书,请求武则天立自己为太子,说:“自古天子未有以异姓为继承者。” 狄仁杰等大臣则坚决反对,狄仁杰说:“陛下立子,则千秋万岁后,配食太庙,承继无穷;立侄,则未闻侄为天子而祔姑于庙者也。”

武则天犹豫不决,她问狄仁杰:“我做了一个梦,梦见一只鹦鹉折断了翅膀,这是什么意思?” 狄仁杰说:“鹦鹉是陛下,翅膀是陛下的儿子。陛下要是立儿子为太子,翅膀就能重新飞翔;要是立侄子,翅膀就再也断不了了。”

武则天又秘密召回流放房州的李显,试探他的态度。李显经历了多年的流放生活,变得更加谨慎,对武则天百依百顺。武则天终于下定决心:立李显为太子。公元 698 年,武则天下诏迎李显回洛阳,立为太子,彻底断绝了武氏族人的念想。

这个决定,看似是 “还位李唐”,实则是武则天的 “现实考量”:一是李唐宗室在百姓心中有深厚的根基,立武氏族人会引起天下大乱;二是狄仁杰等大臣坚决支持李显,立李显能得到大臣的支持;三是她自己也是李家媳妇,立儿子为太子,将来能 “配食太庙”,得到后人祭祀。

(二)“神龙政变”:不是 “被迫退位”,是 “顺水推舟”

公元 705 年,武则天病重,卧床不起,只有二张在身边伺候,大臣们见不到武则天,担心二张作乱,于是发动了 “神龙政变”。宰相张柬之、崔玄暐等率领禁军,冲入宫中,杀死二张,逼迫武则天退位,拥立李显复位,恢复国号为 “唐”。

很多人说武则天是 “被迫退位”,可实际上,这更像是她的 “顺水推舟”。当时武则天已经 82 岁,身体虚弱,无力再掌控朝政;二张已经成了 “众矢之的”,杀了二张能平民愤;李显已经被立为太子,皇位迟早是他的,发动政变不过是 “加速了进程”。

政变后,武则天迁居上阳宫,李显每十天就去看望她一次,尊称她为 “则天大圣皇帝”。武则天虽然退位了,但地位依然尊崇,这说明她对局势还有一定的掌控力,而 “神龙政变” 不过是她和大臣们之间的 “默契”。

(三)最后的日子:不是 “凄凉落幕”,是 “从容退场”

退位后的武则天,虽然身体虚弱,但心态很平静。她不再穿帝王的衮服,改穿皇后的礼服,坦然接受了 “李家媳妇” 的身份。她对李显说:“我当年废你,是为了稳定朝政;现在把皇位还给你,是为了大唐的未来。”

公元 705 年 11 月,武则天在上阳宫去世,享年 82 岁。临终前,她留下遗诏:“去帝号,称则天大圣皇后。王皇后、萧淑妃二族及褚遂良、韩瑗等子孙亲属当时缘累者,咸令复业。” 还留下了一块 “无字碑”,让后人评价自己的功过。

武则天的遗诏,看似是 “忏悔”,实则是 “智慧”:去帝号,是为了以 “李家媳妇” 的身份葬入乾陵,避免被后世唾骂;赦免王皇后、萧淑妃的族人及褚遂良等大臣的后代,是为了化解仇恨,稳定朝政;立无字碑,是因为她知道自己的一生充满争议,不如让后人去评说。

公元 706 年,武则天与李治合葬于乾陵。她的墓前,立着两块碑:一块是李治的 “述圣纪碑”,刻满了赞美李治的文字;另一块是武则天的 “无字碑”,至今没有一个字。这无字碑,成了中国历史上最神秘的碑刻之一,也成了武则天一生的 “注脚”。

六、历史余响:武则天的 “遗产” 与 “千年争议”

(一)政治遗产:不是 “昙花一现”,是 “影响深远”

武则天虽然去世了,但她留下的政治遗产,对大唐乃至后世都产生了深远的影响:

打击门阀,推动科举:她彻底摧毁了关陇集团,让科举制成为选拔人才的主要途径,为后来的 “开元盛世” 提供了大量人才;

完善制度,加强皇权:她完善了三省六部制、科举制、监察制等制度,加强了中央集权,为大唐的稳定奠定了基础;

重视民生,发展经济:她的经济改革让大唐经济繁荣,人口增长,为后来的 “开元盛世” 积累了财富;

开放包容,促进交流:她重视西域和对外交流,丝绸之路更加繁荣,大唐的国际地位进一步提高。

可以说,没有武则天的 “武周之治”,就没有后来的 “开元盛世”。唐玄宗李隆基能开创 “开元盛世”,很大程度上得益于武则天留下的 “政治遗产”。

(二)千年争议:“妖后” 还是 “明君”?

武则天是中国历史上争议最大的皇帝之一,千年来,人们对她的评价褒贬不一。

骂她的人说她 “狠毒无情”:杀女争后、弑子篡权、重用酷吏、宠信男宠,是 “千古第一妖后”。比如《资治通鉴》的作者司马光,就把武则天写成一个 “野心勃勃、心狠手辣” 的女人,认为她 “篡唐建周” 是 “大逆不道”。

夸她的人说她 “功绩卓著”:打击门阀、重视人才、发展经济、稳定边疆,是 “千古一帝”。比如近代思想家梁启超,就说武则天 “政启开元,治宏贞观”,认为她的功绩超过了很多男性皇帝。

现代史学研究则认为,武则天是一个 “复杂的人物”,她既有 “狠毒” 的一面,也有 “英明” 的一面。她的 “狠毒” 是为了在男权社会中争夺权力,她的 “英明” 是为了治理好国家。放在特定的历史背景下,她的很多行为都是 “不得已而为之”,而她的功绩,也确实推动了历史的发展。

(三)民间形象:从 “妖后” 到 “女神” 的演变

在民间,武则天的形象更加 “传奇”,甚至有些 “神化”。

在唐代,民间就有很多关于武则天的传说,比如 “袁天罡相面”:袁天罡为武则天看相,说她 “若是女子,当为天子”;“卢舍那大佛”:说龙门石窟的卢舍那大佛是按照武则天的容貌雕刻的,武则天为了造佛,捐出了自己的 “脂粉钱”。

到了宋代,话本小说兴起,武则天的形象开始 “妖魔化”,比如《大宋宣和遗事》中,就把武则天写成一个 “荒淫无道、杀人如麻” 的妖后。明清时期,《西游记》《镜花缘》等小说也对武则天进行了负面描写,进一步巩固了她 “妖后” 的形象。

近现代以来,随着史学研究的深入,武则天的形象逐渐 “正面化”。她被视为 “女性崛起的代表”,很多影视作品(如《武则天》《大明宫词》)都展现了她的 “政治智慧” 和 “传奇人生”,让她成了 “女神级” 的历史人物。

七、无字碑之谜:武则天的 “最后遗言”

武则天的 “无字碑”,千年来一直是人们争论的焦点,主要有以下几种说法:

“功德无量,无法言说”:武则天认为自己的功绩太大,用文字无法形容,所以立无字碑;

“罪孽深重,无颜言说”:武则天认为自己杀女争后、弑子篡权,罪孽深重,不好意思写碑文;

“任人评说,坦然面对”:武则天知道自己的一生充满争议,不如不写碑文,让后人去评说;

“政局动荡,来不及写”:武则天去世后,唐朝政局动荡,李显等人为了稳定朝政,来不及为她写碑文。

不管哪种说法,都体现了武则天的 “复杂性”。她是一个有野心、有智慧、有狠辣、有无奈的女人,她的一生,是男权社会中女性崛起的 “奇迹”,也是权力游戏中人性的 “缩影”。

八、结尾:她不是 “妖后”,是被权力选中的 “狠人”

武则天的一生,是一部 “女性逆袭的史诗”。她从一个 14 岁的入宫才人,历经感业寺的蛰伏、后宫的血拼、朝堂的博弈,最终在 67 岁的高龄登上皇帝宝座,成为中国历史上唯一的女皇帝。她的一生,充满了争议与传奇,她的功与过,至今仍被人们争论不休。

有人说她是 “妖后”,可她用实际行动证明,女人也能当好皇帝,她的 “武周之治” 为大唐的繁荣奠定了基础;有人说她是 “明君”,可她杀女争后、重用酷吏的行为,也确实充满了 “狠辣”。

可不管怎样,武则天都是中国历史上最伟大的皇帝之一。她的故事,告诉我们一个道理:在男权社会中,一个女人要想获得权力,必须付出比男人更多的努力,甚至采取一些 “极端手段”。而她的成功,也打破了 “女人不能当皇帝” 的偏见,为后世的女性树立了 “榜样”。

武则天曾说:“夫以色事人者,色衰而爱弛;以才事人者,才尽而恩绝。” 她用自己的一生,践行了这句话。她不是靠美貌赢得权力,而是靠智慧、狠辣和远见,在男权社会的夹缝中,劈开了一条属于自己的帝王路。

你觉得武则天最传奇的地方是什么?是 67 岁称帝的勇气,还是 “政启开元” 的功绩?你觉得无字碑是她的 “自谦” 还是 “无奈”?欢迎在评论区聊聊!