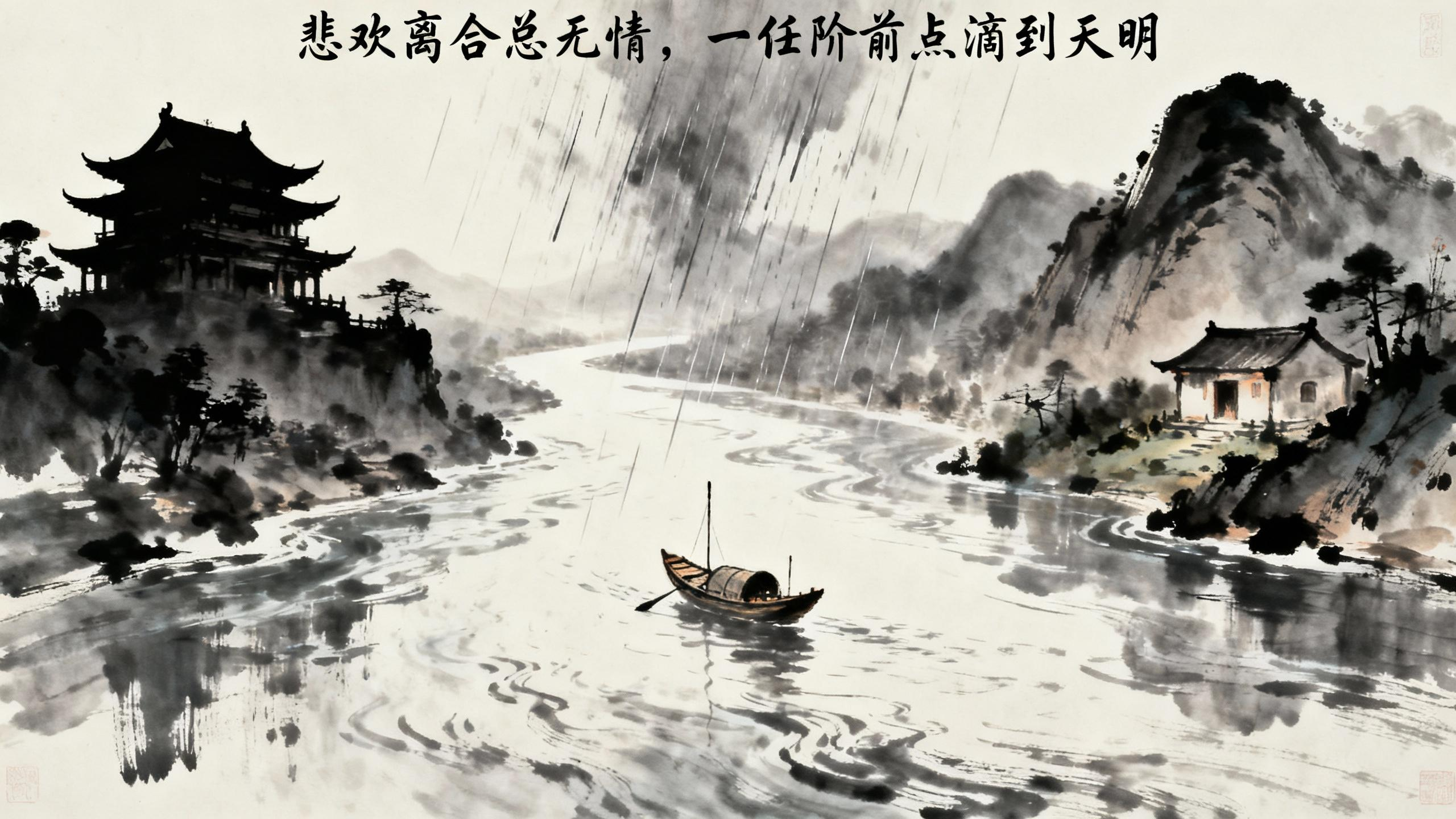

夜半翻书,偶然撞见南宋词人蒋捷的一句“悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明”,竟在灯下怔了许久。这二十二字里,藏着一整部人间悲喜剧,藏着一个人从锦绣年少到白发苍苍的全部人生。

若要读懂这词的刻骨铭心,须得先走进蒋捷的人生——那个被元军铁蹄踏碎的江南旧梦。

一、少年听雨歌楼上:红烛昏罗帐

公元1274年,蒋捷登进士第。那时的他,是太湖畔的翩翩公子,是吴侬软语里的风流才子。歌楼听雨,红烛罗帐,纵情诗酒——这是他记忆里永不褪色的江南春天。

那雨声是青春的伴奏。落在画檐飞角,落在丝竹管弦间,落在舞姬的云袖上。这时的雨,是温软的、香艳的,带着酒意与诗情。就像所有未经世事的少年,以为这样的良辰美景会持续到地老天荒。

可历史的洪流从不因个人的悲欢停留。1276年,临安城破,南宋覆灭。两年间,从金榜题名到国破家亡,蒋捷的人生完成了第一次残酷的转折。

二、壮年听雨客舟中:江阔云低,断雁叫西风

山河破碎,文人顿成遗民。他开始了漫长的漂泊。

那些年,他乘着一叶扁舟,在江南的水网间辗转。此时的雨,不再是歌楼上的点缀,而是客舟中的囚笼。江面辽阔,乌云低垂,失群的孤雁在西风里哀鸣——这哪里是写景,分明是一个时代、一代人的共同命运。

元朝多次征召,他始终避而不就。在《竹山词》的另一首里,他写道:“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。”看似写春光易逝,实则暗含了多少故国不堪回首的痛楚。樱桃红了,芭蕉绿了,可那个属于他的江南,永远回不来了。

这让我想起另一个乱世中的文人——南唐后主李煜。他们在不同的时空里,却共享着同样的亡国之痛。李煜说“梦里不知身是客”,蒋捷何尝不是?那些客舟中的夜晚,他是否也曾梦回歌楼,醒来却发现身在漂泊的舟中,唯有冷雨敲打着船篷?

三、而今听雨僧庐下:鬓已星星也

词的最后,是人生的暮年。地点换作了僧庐,一个与世无争的方外之地。两鬓斑白的词人独坐禅房,听夜雨淅沥,直到天明。

“悲欢离合总无情”——这“无情”二字,最是耐人寻味。不是真的无情,而是历经沧桑后的懂得:悲欢离合,从来不由人意。就像这阶前的雨,该来的时候来,该停的时候停,何曾在意过听雨人的心情?

但最动人的,是那个“一任”。不是麻木,不是冷漠,而是一种与命运达成的和解。既然不能改变,那就坦然接受。让雨声穿过耳朵,让往事流过心头,我自岿然不动,静待天明。

这种境界,让人想起苏轼的“一蓑烟雨任平生”。只是苏轼的旷达中还有几分豪情,蒋捷的“一任”里,更多是阅尽千帆后的沉寂。

四、渡尽劫波,我与我周旋久

从歌楼到客舟,再到僧庐——三个地点,三种心境,勾勒出完整的人生轨迹。蒋捷用一首词告诉我们:人生如渡,每个人都是自己的摆渡人。

青春时我们横舟戏浪,以为江河是乐园;中年时遭遇风浪,在波峰浪谷间挣扎求生;待到晚年,终于学会与江水共存,明白渡江的意义不在彼岸,而在渡的过程本身。

那些爱别离、求不得、国破家亡的痛楚,最终都化作了僧庐下的一夜雨声。雨还是雨,只是听雨的人变了。从沉醉到惊心,再到淡然——这不是认输,而是一种更高级的胜利:我与我周旋久,宁作我。

千年后的今夜,我们在写字楼里加班到深夜,在地铁里挤过晚高峰,在租来的公寓里独自晚餐……何尝不是在各自的时空中“听雨”?只是我们的雨声,变成了键盘敲击声、地铁报站声、外卖敲门声。

但蒋捷想告诉我们的或许是:无论身处怎样的时代,遭遇怎样的命运,最终我们都要学会与自己的悲欢和解。在每一个必须独自面对的长夜里,做自己的摆渡人,一任阶前点滴到天明。

待到天明时分,你会发现——那些曾经以为渡不过的江,原来都渡过来了。而那些渡江的痕迹,都成了你灵魂的重量。