这是一个困扰了学术界上百年的有趣问题。要理解它,我们得先从一次著名的考古发现说起。

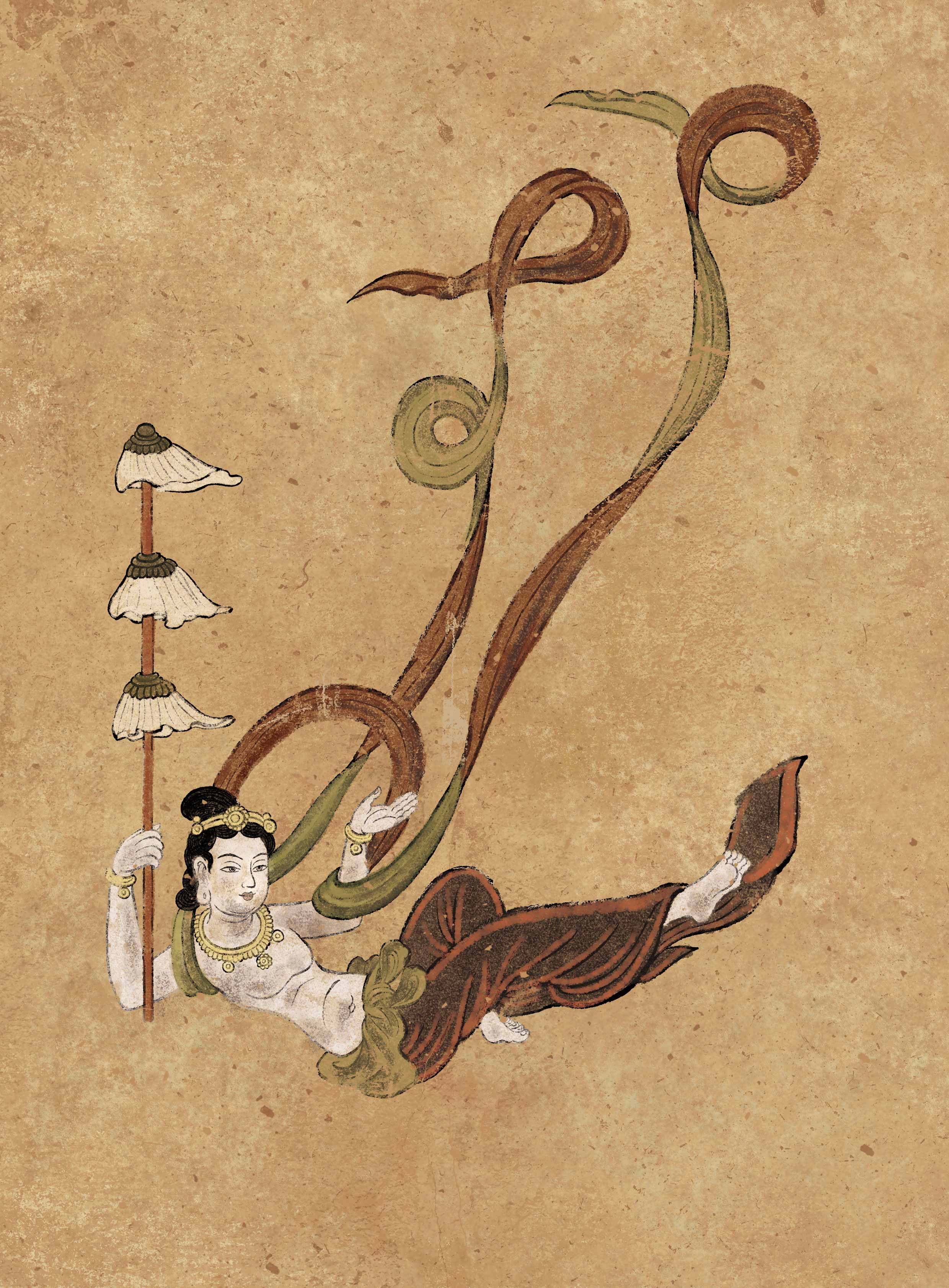

莫高窟第044窟(盛唐)双飞天

1906年,英国探险家斯坦因在新疆的米兰遗址(位于今若羌县东北)进行考古挖掘时,在一座佛寺的回廊墙壁上,发现了一些带有翅膀的半身人物画像。这些画像有着鲜明的欧洲人面孔。斯坦因带走了其中七幅保存最完好的。1911年,一支日本探险队也来到了这里,并找到了斯坦因遗漏的、一块已经破碎的带翅膀人物画像。1989年,中国自己的考古学家在同一地区的另一座佛塔中,也发现了类似的带翅膀人物像。

这接二连三的发现证明,这种“带翅膀的人物”形象在米兰地区的佛教艺术中相当普遍,不是一个偶然现象。

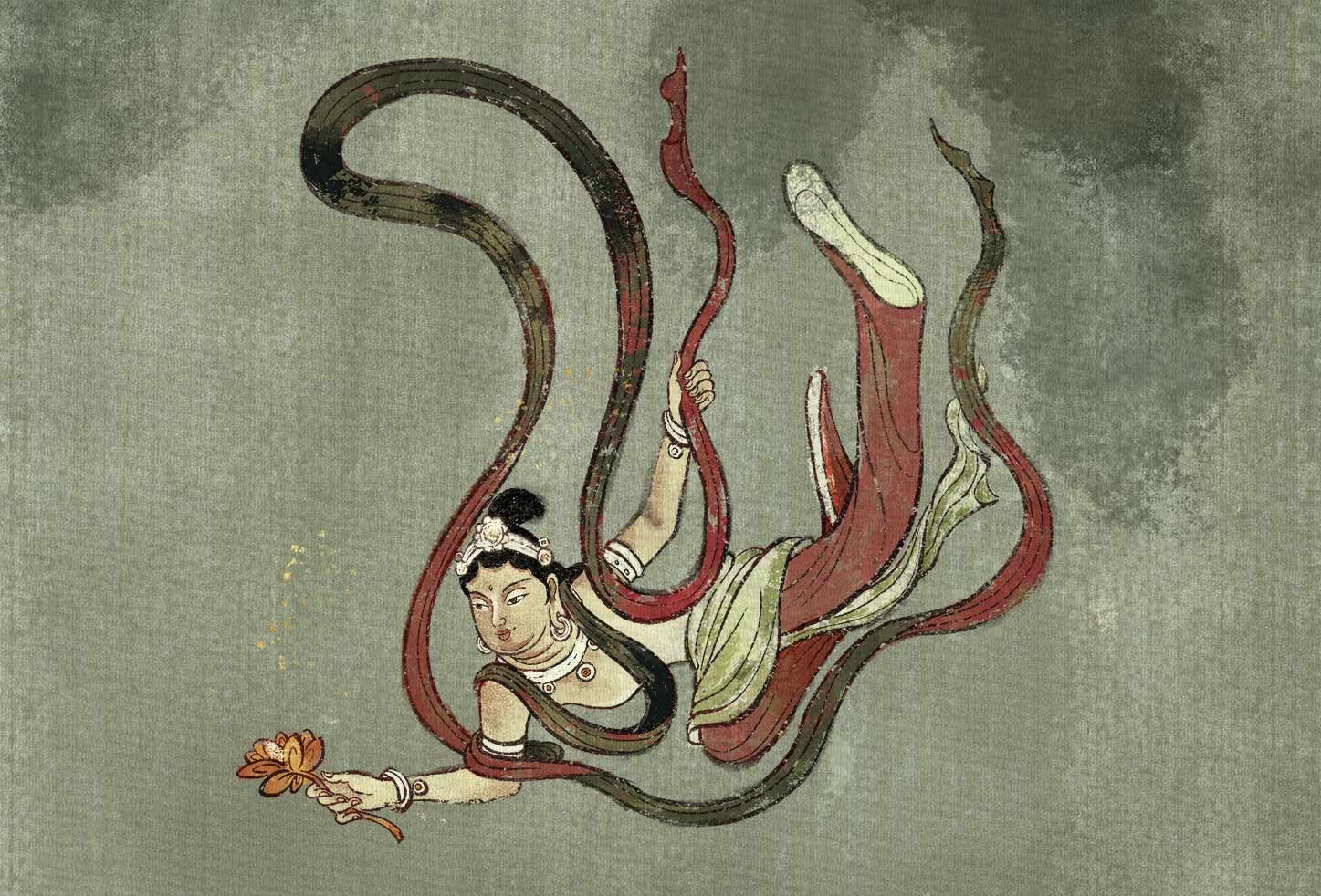

榆林窟第025窟·飞天(中唐)

一个佛教寺庙里,为什么会画出长得像基督教天使的形象?学者们为此争论不休。

斯坦因给这些画像起了个名字叫 “有翼天使” 。他认为:1、形象来源:这种艺术风格是 “借自基督教造像” ,并且可能从古希腊神话里的爱神(厄洛斯,也就是罗马神话里的小爱神丘比特)形象演变而来。2、身份认定:为了解释为何基督教/希腊的形象会出现在佛教寺庙里,他将这些“有翼天使”与佛教中的乐神 乾闼婆 划上了等号。而乾闼婆,正是佛教中“飞天”的一种。他甚至大胆提出,是佛教的飞天抄袭了西方有翅膀的天使形象。

由于斯坦因在西方学界的巨大影响力,他的这个观点——“有翼天使就是飞天”,曾经被广泛接受,也影响了很多中日学者。

但随着研究的深入,多位中国学者提出了强有力的反对意见。

初唐 莫高窟322窟 持幡飞天

黄文弼先生(1944年)指出,这些“有翼天使”被画在佛塔墙裙下部,或者通道里,与供养人(出钱建寺庙的信徒)像的位置相同。而真正的飞天,通常出现在佛像的头部后方(背光)或墙壁上部的高空,姿态是飞舞翱翔的。

飞天手中通常会托着日月、宝珠,或者演奏乐器,而且最关键的是——中国的飞天从来不长翅膀! 他们靠飘逸的彩带和腾飞的姿态来表现飞翔。因此,黄先生认为这根本是两种东西,来源不同。

榆林窟第015窟·伎乐飞天 弹单弦凤凰头琴(中唐)

著名的敦煌学专家常书鸿先生也同意黄文弼的看法。他否定了“有翼天使”是飞天的说法,也认为与希腊爱神无关。他提出了一个更精妙的见解:这些形象是 “佛化了的印度古典文化” 。意思是,这可能是在佛教传播过程中,吸收并改造了印度本土或其他古老文化中的有翼神兽形象,并为其赋予了新的佛教含义。

阎文儒先生从佛教经典本身进行了论证。他指出:佛教护法神“天龙八部”(乾闼婆属于其中之一)虽然都会飞,但在艺术表现上从未被画上过翅膀。乾闼婆只是飞天的一种,但不能说所有飞天都是乾闼婆。真正的乾闼婆也没有翅膀。

那么,这个有翅膀的人是谁呢?阎先生提出了一个更合理的猜想:它应该是 迦陵频伽——一种佛教神话里的人首鸟身的神鸟,声音美妙,专门为佛奏乐、歌舞。这个形象有翅膀就非常合理了。

藏经洞(唐)法华经普门品变相图

总之,米兰的“有翼天使”很可能不是我们传统意义上所指的“飞天”。它更可能是丝绸之路上东西方文化交融的一个奇特产物。它的形象可能受到了希腊、波斯甚至更远西方文化的影响,但被佛教拿过来后,赋予了一个新的身份——比如为佛服务的妙音神鸟 迦陵频伽。

这个形象的存在,不仅没有证明飞天源自西方,反而生动地展示了古代佛教艺术的包容与创造力:他们乐于吸收各种外来文化元素,并将它们完美地“佛化”,融入到自己的艺术体系之中。

评论列表