莫迪对特朗普作出 “口头保证”, 究竟是真心妥协还是缓兵之计?特朗普为何刚拿到承诺,就对中国威胁上了?美国的能源施压能撼动中印的实际利益吗?

印度总理莫迪、美国总统特朗普

根据法新社报道,当地时间10月15日,美国总统特朗普宣称已从印度总理莫迪处获得保证,印度将停止从俄罗斯购买石油,只是无法 “立即” 执行。

紧接着,特朗普便转头要求中国“采取同样行动”,中国外交部发言人林剑随即回应称:中方与俄罗斯的能源合作正当合法,倘若中方正当权益受损,必将坚决反制。

这场由特朗普掀起的俄油贸易风波,本质上是美国试图以霸权,重塑全球能源格局的又一次尝试。

但在中美印俄四方的利益角力中,每个参与者都有无法退让的能源安全账本,所谓 “停购俄油” 的威胁,终究要在现实利益面前接受检验。

俄罗斯能源出口亚洲

仔细来看,美国的施压逻辑,始终围绕 “霸权 + 利益” 双重目标展开。

特朗普政府将切断俄罗斯能源收入,视为遏制其影响力的关键手段,而印度和中国作为俄油的两大主要买家,自然成为施压的重点对象。

对印度,美国早已用关税大棒铺垫了施压基础,此前因印度持续购俄油发起的关税战,已导致印度对美出口环比下降,这让特朗普有底气将 “停购俄油” 与贸易优惠挂钩。

对中国,美方则试图将能源问题纳入中美贸易谈判框架,一边喊话要求中方停购俄油,一边用加征关税等手段制造谈判筹码,本质是想通过能源牵制中国的发展节奏。

美方想将能源问题纳入中美贸易谈判框架

更隐蔽的是,在打压俄油出口的同时,美国正积极推动本国页岩油对印出口,试图填补所谓 “市场空白”,实现政治与经济的双重收益。

这种将能源贸易工具化的做法,正是特朗普 “交易型外交” 的典型体现。

在此背景下,印度的 “口头保证” ,更像是一场精心设计的平衡术。

从现实利益看,印度根本无法承受停购俄油的代价。

俄乌冲突后,俄罗斯已取代沙特成为印度最大原油供应国,印度一些企业与俄油签署了长达十年的供应协议,俄油占印度进口总量的比例最高时达到44%。

更关键的是,俄油的价格优势显著,这些原油经印度炼油厂加工后,还能以成品油形式出口到欧洲,形成 “低买高卖” 的盈利链条。

莫迪与普京

按照特朗普的说法,莫迪向他保证“不会再购买俄罗斯石油了”,但是“没法立即停止”,这“需要一个过程”。

这种模糊表态背后,是印度既不想失去美国贸易优惠,又不愿放弃俄油利益的现实考量,所谓 “保证” 更可能是缓兵之计。

中国的强硬回应,则源于能源安全的刚性需求,与对霸权的坚决抵制。

中国与俄罗斯的能源合作,绝非临时选择,而是基于长期战略考量的稳定布局。

俄罗斯已连续多年成为中国最大的原油和天然气进口来源国,“西伯利亚力量2号” 天然气管道等大项目,更将两国能源利益深度绑定。

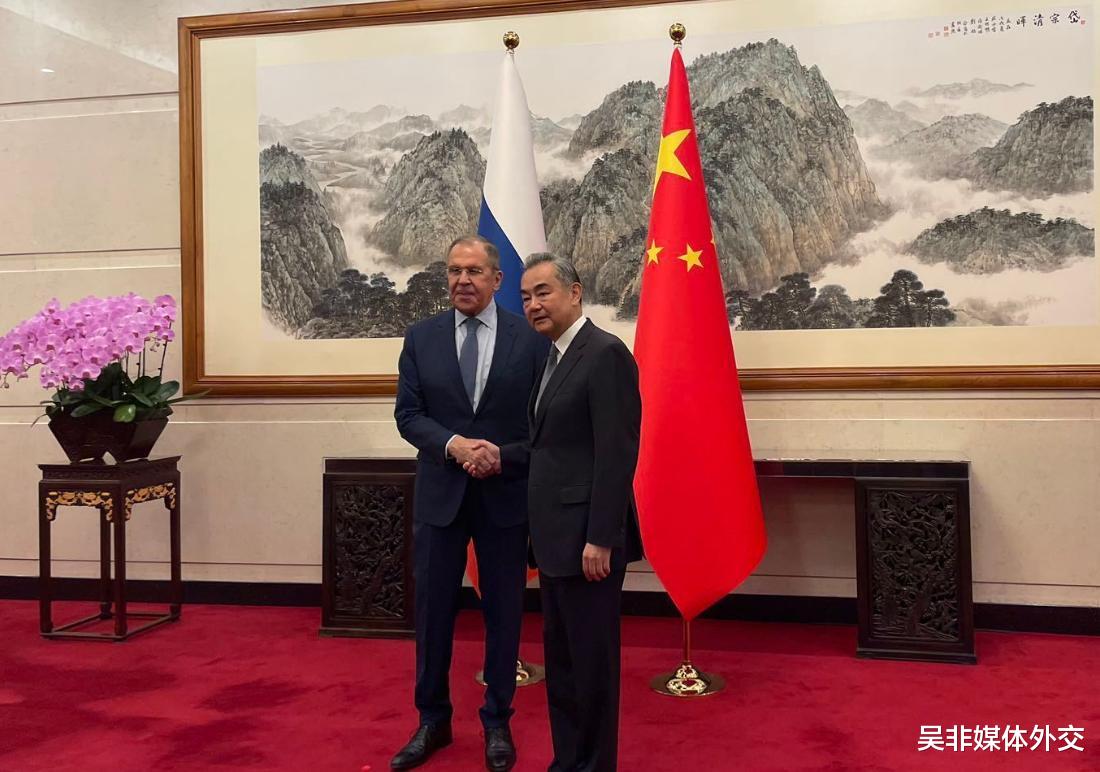

中俄关系

对中国而言,俄油不仅是能源供应的重要组成部分,更是能源进口多元化战略的关键支柱,能有效降低对单一地区的依赖风险。

面对特朗普的喊话,中方明确指出美方做法是 “典型的单边霸凌”,并警告 “权益受损必将坚决反制”,这既是对中俄合法合作的捍卫,也是对美国将能源政治化的有力反击。

毕竟,中国作为全球最大能源消费国,能源采购的自主权绝不可能被外部压力左右。

俄罗斯的角色,则为这场博弈提供了重要支撑。

在西方制裁背景下,俄罗斯早已将能源出口重心转向亚洲,对中印的供应承诺展现出十足诚意。

俄副外长鲁登科此前曾明确表示,“中国需要多少石油,俄罗斯就准备向中国输送多少石油”。

这种稳定供应能力,让中印在应对美国施压时拥有更多底气。

中俄深化合作已成共识

即便印度真的出现短期减量,中国的持续采购,也能为俄罗斯能源出口提供 “压舱石”,这正是美国最不愿看到的局面——

其试图孤立俄罗斯的努力,反而推动了俄与亚洲国家的利益融合。

当美国沉迷于用施压制造 “外交成果” 时,中方早已用务实合作,筑牢了自身的能源安全防线。