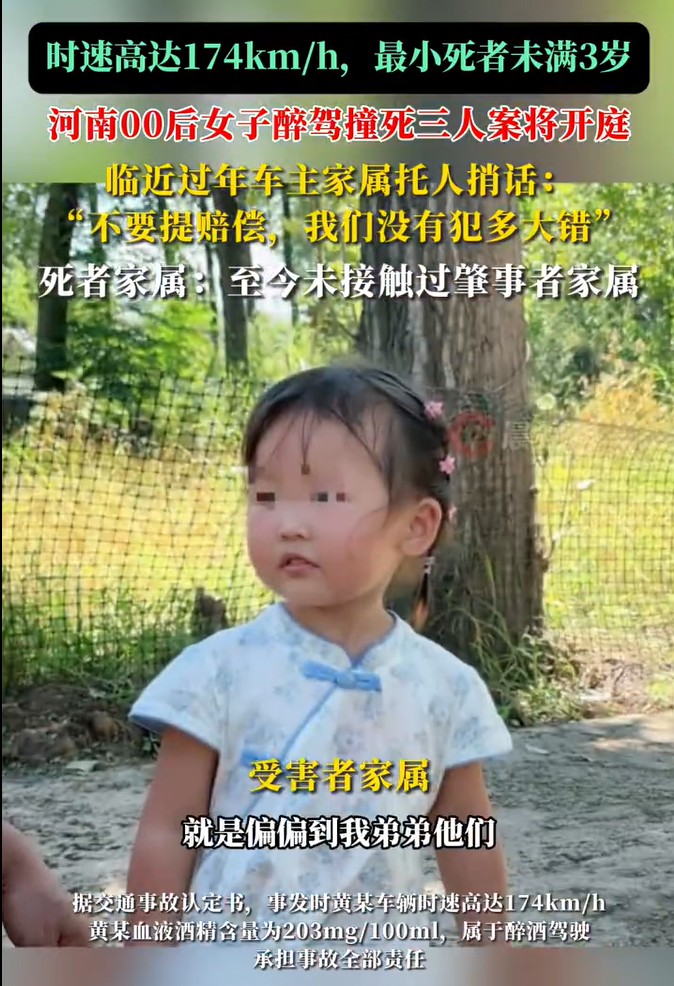

2024年9月22日晚,一场本可避免的灾难悄然降临。00后女子黄某血液酒精浓度203mg/100ml(醉驾标准2.5倍),驾驶车辆以174km/h的速度(限速40km/h)狂飙,追尾载有3人的电动摩托车。20岁的小盛、女友婷婷,以及未满3岁的侄女冉冉当场殒命——冉冉的3岁生日,只剩3天。

这场事故的每一个数字都像重锤:4倍于限速的车速、3条戛然而止的生命、9个月未散的悲恸。代女士(小盛母亲)每日枯坐遗照前,轻生念头反复涌来;冉冉生母精神崩溃,总念叨“妞妞该叫我妈妈了”;婷婷母亲远在云南,连事故监控都不敢看——她们失去的不仅是亲人,更是生活的支点。

醉酒的“凶器”:从侥幸到放任的人性滑坡悲剧的起点,始于一场本应温馨的聚餐。黄某与车主孙某推杯换盏,白酒啤酒混着喧嚣下肚,酒精模糊了理智。当黄某摇摇晃晃索要车钥匙时,孙某明明见她脚步虚浮、眼神迷离,却仍递出钥匙——这一动作被舆论称为“递刀杀人”,在我看来,更像一场“对生命的集体漠视”:黄某以为“醉驾不过罚点钱”,孙某以为“出事有保险兜底”,却忘了车辆在醉汉手中,早非交通工具,而是会杀人的“凶器”。

174km/h的时速,是道路的“死亡时速”。黄某或许想着“开快点能早点到”,却无视了最基本的常识:车轮下是无数家庭的幸福。当她撞上电动摩托车的瞬间,三个年轻的生命如烟火熄灭——小盛刚学会开车,婷婷计划着拍婚纱照,冉冉还没来得及吹3岁的生日蜡烛。这些被碾碎的未来,本是人间最温暖的烟火,却因一场“任性”化为乌有。

事故后,黄某因涉嫌“以危险方法危害公共安全罪”(最高可判死刑)被认定全责,孙某因“过失以危险方法危害公共安全罪”(刑期3-7年)被追责。但争议远未平息:黄某的行为,究竟是“过失”还是“间接故意”?

在她醉酒高速驾驶的每一秒,都明知可能车毁人亡,却依然放任结果发生——这种“我不管,我乐意”的心态,与“故意杀人”仅一步之遥。而孙某的“过失”边界,同样值得深究:作为车辆所有人,他比普通人更清楚醉驾的危险性,却因“怕得罪朋友”选择放任,这种“不作为的恶意”,是否该被更严厉审视?

2025年9月23日的庭审,或将成为“恶性醉驾量刑标杆”。案件在中院审理,已释放信号:量刑可能突破传统交通肇事罪范畴,更倾向以“危害公共安全罪”严惩。这不是对个体的“苛责”,而是对“生命权”的捍卫——当一个人的“任性”足以威胁他人生命时,法律必须亮出最锋利的剑。

比死亡更痛的,是冷漠的二次伤害最令人窒息的,是被告方的态度。案发近一年,黄某、孙某及其家属从未道歉,甚至孙某家属传话:“没犯多大错,不给赔偿。”这种冷漠,比醉驾本身更刺痛人心。

受害者家属明确表示“放弃赔偿,只要公道”——他们不是不缺钱,而是“钱买不回人命”。代女士抚摸着儿子的照片哽咽:“他们才20岁啊,还没来得及当爸爸妈妈……”这句话像一根刺,扎进每个有良知的人心里。当被告方连一句“对不起”都不愿说时,伤害的不仅是受害者家庭的感情,更是社会的道德底线——它传递出危险的信号:“只要没被判死刑,就可以对生命冷漠。”

这场悲剧的余波仍在震荡。法庭的判决尚未落槌,但我相信,它终将成为“标杆”——不是为了让某个罪犯“偿命”,而是为了让更多人明白:生命容不得侥幸,责任扛不起冷漠。

我们等待的,不仅是一个公正的判决,更是一个明确的社会共识:任何以他人生命为赌注的“任性”,终将付出代价;任何对生命的漠视,都将被法律与良知共同审判。