又是一年教师节,穿越千年时空,三位教育巨匠的教学方法正在一间虚拟教室里激烈碰撞——孔子环游列国的马车、苏格拉底雅典街头的追问、朱熹书院中的朗朗书声,仿佛从未消失。

今天是2025年9月10日,教师节。当我们向今天的老师送上祝福时,不妨也将目光投向历史长河中那些闪耀的教育之光。他们创立的思想体系与教学方法,至今仍在塑造着我们的思维与教育模式。

本文将带您深度解析三位东西方教育史上的巨匠,看他们如何用各自的方式点亮人类文明的进程。

01 至圣先师,孔子:有教无类的实践者

公元前6世纪的中国,教育仍是贵族的特权。而孔子却创办私学,推行“有教无类”,打破学在官府的传统,开创了平民教育的新纪元。

“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”孔子说:“只要自愿拿着十余干肉为礼来见我的人,我从来没有不给他教诲的。”这条“十干肉”的学费标准,大大降低了求学门槛。

孔子的教学方式极具特色:

因材施教:面对不同学生的同一个问题,孔子给予完全不同的回答。子路问:“听到一件事就该马上去做吗?”孔子答:“有父兄在世,怎能听到就做?”冉求问同样问题,孔子却说:“对,马上去做。”公西华疑惑不解,孔子解释道:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(冉求平日退缩,所以我鼓励他;子路胆大过人,所以我约束他)

启发式教学:“不愤不启,不悱不发。”孔子善于在学生思考到关键点时给予点拨,而非直接灌输答案。

言行合一:他不仅教授知识,更重视品德教育,“子以四教:文、行、忠、信”。

孔子的教育理念塑造了中国乃至东亚教育的精神内核——教育不仅是知识传授,更是人格塑造。

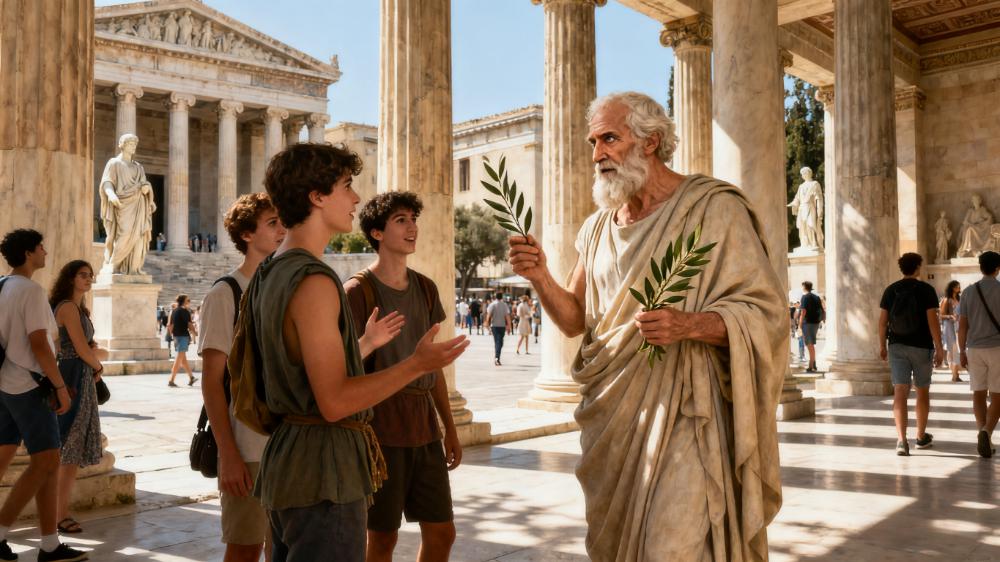

02 希腊贤哲,苏格拉底:追问真理的“助产士”

几乎与孔子同时代,在遥远的雅典,苏格拉底创造了一种全新的教学方法——“精神助产术”。

他不直接传授知识,而是通过不断提问,引导学生自己发现真理。“我知道我一无所知”,这句自白开启了西方哲学反思的新传统。

苏格拉底的教学现场堪称一场思维风暴:

在雅典街头上课:苏格拉底的教学没有固定场所,广场、街边、体育馆,都是他的课堂。

诘问法与反诘法:他通过一连串问题,让学生逐步意识到自己观点中的矛盾,进而重新思考。“雅典的小贩也不少”,他曾调侃道,“但他们是贩卖食物,而我是在贩卖智慧?”

思想的“助产士”:苏格拉底认为真理早已存在于每个人心中,教师的工作如同助产士,帮助思想“诞生”。

这种方法虽然激进而有效,却也最终为他引来杀身之祸。公元前399年,苏格拉底被雅典法庭以“腐蚀青年”的罪名判处死刑。

但他留下的追问精神,已成为西方教育最珍贵的遗产。

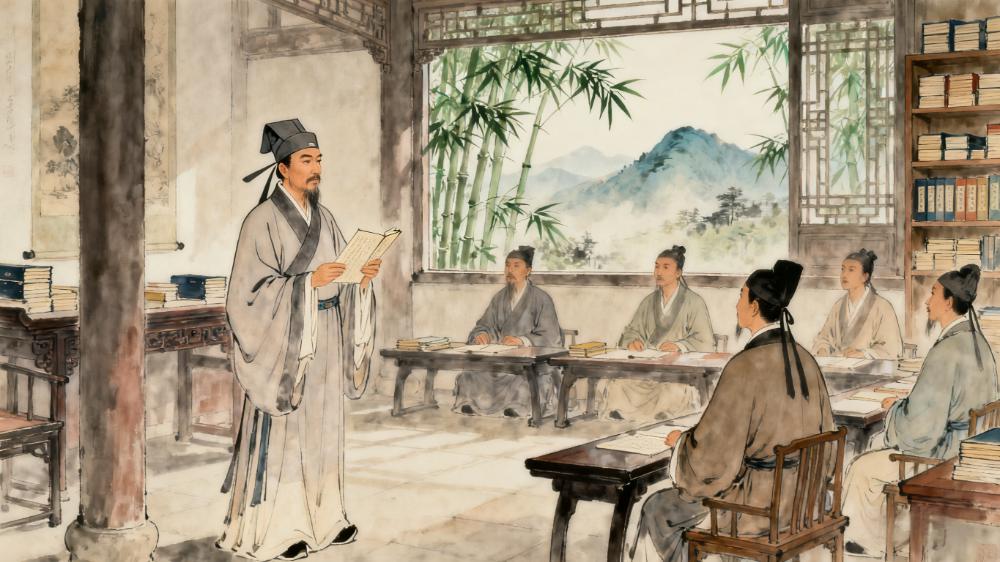

03 理学集大成者,朱熹:书院教育的奠基人

时间跳到南宋,朱熹继承和发展了孔子的教育思想,并创建了一套完整的教育体系。

“读书之法,在循序而渐进,熟读而精思。”朱熹强调学习的阶段性和方法性,他的《朱子读书法》六条(循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志)至今仍是有效的学习方法。

朱熹的教育创新体现在:

建立书院制度:他复兴白鹿洞书院,订立《白鹿洞书院揭示》,成为后世书院的标准规范。

系统化教材:编纂《四书章句集注》,将《大学》《中庸》《论语》《孟子》汇编为一套完整的教学体系,成为后世科举考试的标准。

格物致知:强调通过研究事物原理来获取知识,“天下之物莫不有理”,教育就是要穷尽这些道理。

朱熹的教育体系影响了中国后期封建社会数百年的教育走向,将儒家教育思想系统化、制度化。

04 三维对比,穿越时空的教育对话

若将三位大师放在同一维度对比,我们会发现有趣的现象:

请点击输入图片描述(最多18字)

三种风格,三种路径,却都指向同一个目标——启迪人类智慧,培养完整人格。

孔子注重伦理与社会和谐,苏格拉底追求真理与自我认知,朱熹强调理性和系统知识。他们共同构筑了东西方教育的基石。

结语:师者,所以传道授业解惑也

千年已过,三位大师的教育智慧依然熠熠生辉。在今天这个技术颠覆教育的时代,我们更需要回归教育的本质——不是简单的知识传递,而是思维的训练、人格的塑造与智慧的启迪。

真正的“千古名师”从不拘于一种形式:他们或在旷野中奔走传道,或在市井间追问真理,或在书院中皓首穷经。

但他们都拥有同一种精神——对知识的热爱、对学生的关怀、对真理的执着。

在这个特别的日子里,让我们向所有老师致敬,也向历史上那些伟大的教育先驱致敬。正是他们,让人类文明的火代代相传,永不熄灭。

哪位教育家的理念最触动您?欢迎在评论区分享您的观点。

评论列表