作者:陈耀坤 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复

本篇原载于2015年版《百年莲花池》,经九江市浔阳区政协文史委员会授权刊发,编者对原文进行了必要的修订。

少年时,随家人租住在环城路圣庙巷一间旧屋里,后搬到环城路一支巷一间不算好的房屋居住,不时有国民党乱兵来骚扰。其实,我的唯一活动是上学读书求知识,期间不时有人提及莲花池,还听人说抗日游击队曾潜入九江,在莲花池搞过一次爆炸,对九江很有震动。

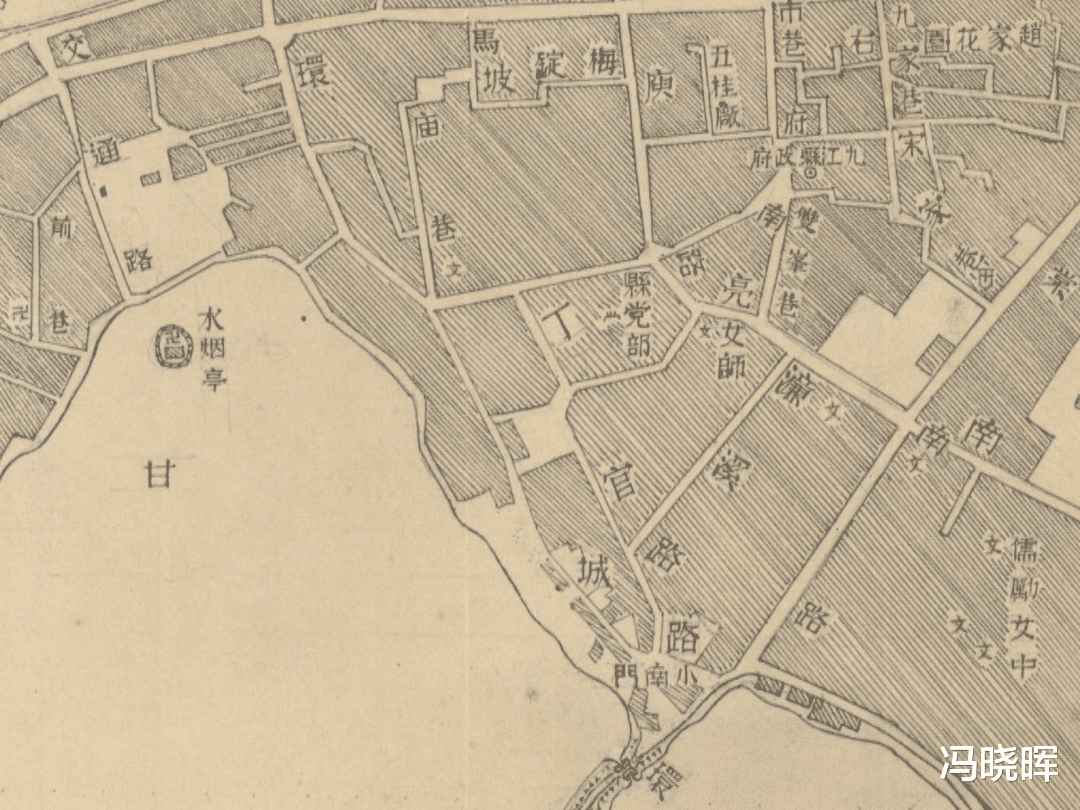

1945年后九江县城厢图

在济世中学读书时,上学的必经之路是:出环城路,经丁官路,过庾亮南路,进学校,穿过莲花池,路程不算远。因是教会学校,每周都有一节教会课,礼拜天还要到天主堂做礼拜,强制信教,心有不甘。不久,就转学到九江县中(抗战前为省立六中)了。此时,已是解放前夕。

解放前,每天上学,都要顺路经过丁官路处的九江县中和九师附小(后为朝阳小学和浔阳区外国语小学址),丁官路与庾亮南路交界处的岭南会馆(后为育新小学和小金星幼儿园址)、省立女子师范(后为九师、五中和外国语中学址),其对面有战时红十字会医院,偶有死亡军人尸体摆放在女子师范门旁的围墙边。再往前,过濂溪路口和甘棠南路就到天主堂济世中学了。

解放前夕,我和几个较顽皮的同学转学到九江县中(原为第六师范)读书。其实,国民党在大陆的统治,已危在旦夕,徐蚌会战(淮海战役)正处在风雨飘摇中,国民党败兵和伤兵不断经南京乘江轮撤来九江,兵荒马乱笼罩浔阳城。就在此时,一位老师在课堂上说:“共产党用人海战术打仗,国军无以抵挡!”我们这些学生只知道国军打了败仗,谁也没有问其究竟。

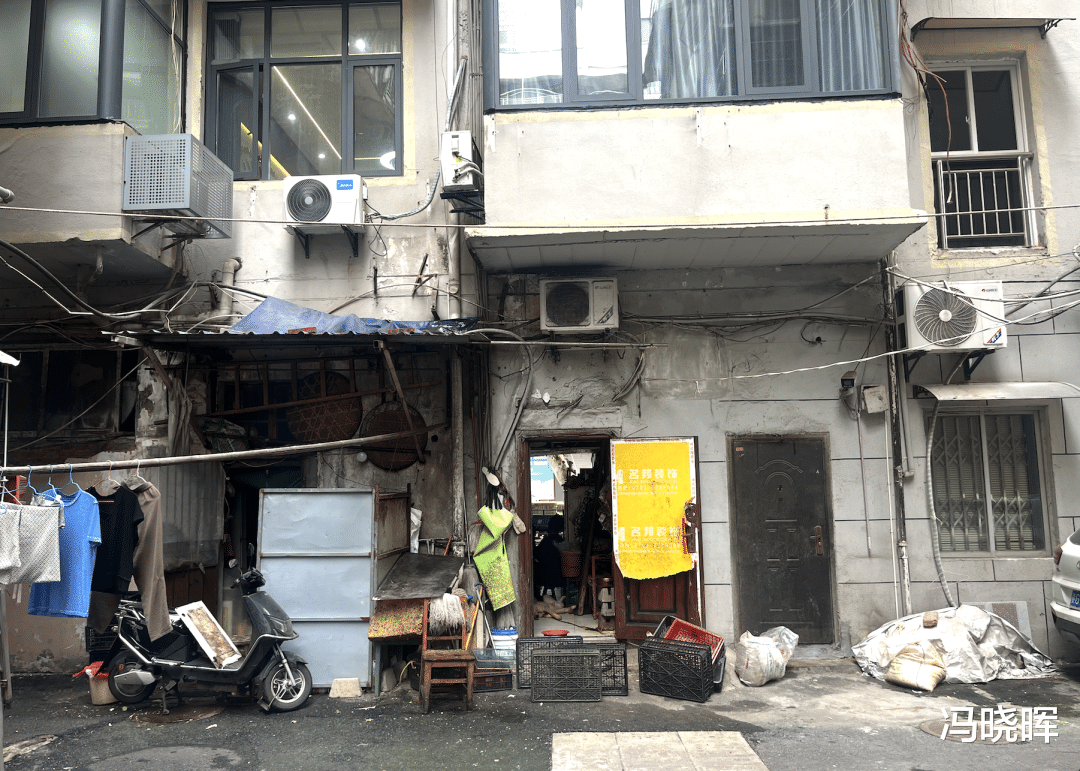

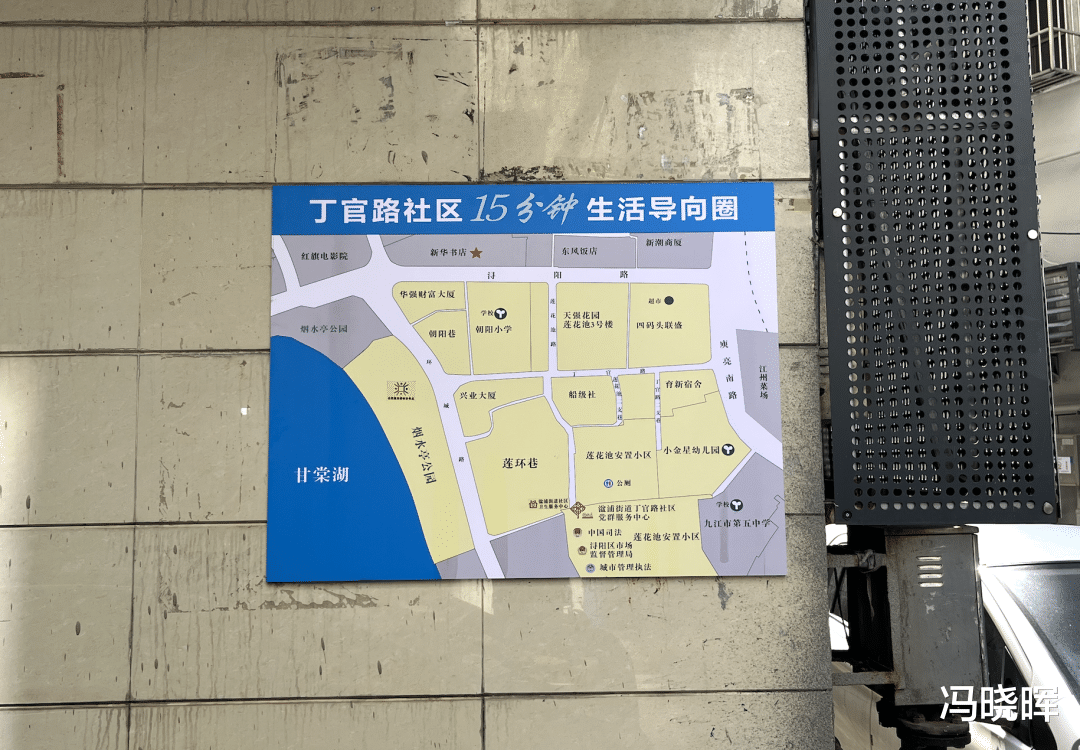

编者摄于丁官路社区,2025年

一日,莲花池一剧院门前(京剧团、话剧团),发生一起城防司令部执勤士兵打死一名国军军官的事件。据说该死者无票硬闯剧院,要进门看戏,发生争执,被执勤者开枪打死。次晨,我上学时偷偷跑去看,见一军官躺在地上,并有一大滩血迹。后又听说,死者部队找城防司令部要打死该部执勤士兵未果,则将剧院经理抓去,要求厚葬死者,并披麻戴孝游街了事。此时已是1949年4、5月份了。败兵不可能在浔城长留,也只能如此处理。

中国人民解放军二、三野战军于1949年4月20日打响渡江战役,国民党在九江的驻军于5月15日深夜偷偷撤走最后一批军队。九江成为一座空城,学校停课了,我们学生则放了“鸭”,无所事事。几个同学游荡于城区各处,许多店面已关门,县政府已人去楼空。

九江城区于1949年5月17日解放。不久,一名军代表到学校来,要求复课,组织学生上学。在上英语课时,有个姓蔡的学生没有课本。教师问:“你书呢?”这个学生本来就不愿学英语,忙答:“撕了!美国帮国民党打共产党,是反动派!我们还要学英语?不学。”教师未置可否,继续讲英语课,听不听不问。又一日的课间,同学偶遇原国语教师,大声喊:“老师!人海战术,人海战术。”该教师见状则低头不语,避而不见,溜进教导处,并仍然教我们的国语课。

在课余时,有一天我沿九师附小的一排平房由北向南走,见有一座庙宇,内有许多菩萨,很觉惊异,也不知是什么庙,当即返回教室。后来才知道,这是圣庙,也叫孔庙和文庙。直至上世纪50年代末,扩建浔阳路时,才将这座庙宇彻底拆除。随之而起的是庙的前面部分,修通了浔阳路,后面部分则修建了新华书店及其住宅。

莲花池,对我来说既生疏又熟悉。生疏,是我不了解其历史;熟悉,是我上下班有时要经过的一段路程。这是一条与环城路平行的“小巷”,虽比环城路窄,却比之历史悠久。走这个“小巷”,冬避狂风,夏避曝晒,并避汽车喧闹。从南门口进莲花池,由南到北,穿过濂溪路与莲花池一、二、三支巷及丁官路,就拐进大中路了。

编者摄于丁官路社区,2023年

说起莲花池的历史,应是九江的骄傲。这里曾有城内唯一可供观赏荷花的莲花池,还曾是一处文化聚集地。据《浔阳蹠醢》卷一载:“濂溪书院在城内丰储坊都察院左,明嘉靖间兵宪陈洪建。文忠祠在丰储坊濂溪书院前,爱莲轩府学右,旧文昌祠地明成化佥事陈骐改制此轩,下临界莲花池。”由此不难看出,古时的莲花池就是一处古文化的繁盛之地。

如今,这里仍集有外国语中学(五中)、外国语小学(朝阳小学)、小金星国际幼儿园(原育新小学)、话剧团(原京剧团)、歌舞团、文联、文物局、群艺馆、图书馆(后迁庐山南路)、博物馆(后迁八里湖新区)等文化单位,是九江的文化聚集地。这里还要特别提及的是:清末重臣刘廷琛故居“后乐园”。我虽多次走他门前过,却对其一无所知。后来沈家保同志介绍,才略知一二。每过“后乐园”大门,还探头朝里看,已是十分零乱了,住户也不知其所。

提起莲花池,不能不想到周敦颐(周濂溪)及其学说。他的学说不是我们这里所要讨论的。不过,他的《爱莲说》对我的印象尤深。周敦颐深受世人崇敬,正因为如此,浔阳才有莲花文化和莲花池的出现,濂溪路和濂溪书院也因周濂溪而得名。记得读初中时,国语教师要求我们这些尚不懂事的学生背《爱莲说》,背不熟或不会背的,则要受到指责,还要挨板子,打手心。

流传至今的《爱莲说》,没有随着时光的消逝而消失,仍被人们所崇颂,并深深地印记在我们脑海中。这就是历史的魅力。许多地方以莲花冠名,诸如莲花峰、莲花洞、莲花山、莲花街、莲花村、莲花镇、莲花县等。据《中华人民共和国地图》载,全国以“莲花”取名的就有11处,以“莲”取名的15处(莲塘、莲河、莲都、莲峰等)。莲花寺(莲花庙、莲花庵)则更多,较有名的莲花寺在陕西华县和河北保定。

九江莲花池这个老地名,也早已铭刻在九江历代居民的心中。随着时代的变迁,人们的需求在变,生活习俗在变,生产方式在变,由此引发的新生事物也在不断涌现。我们由此相信,在变化中,莲花池也将展现出新的辉煌,改造后的莲花池定将绚丽夺目。