说到中国科技史上的牛人,于敏绝对算一个。这哥们儿没留过学,没喝过洋墨水,却愣是搞出了氢弹的“于敏构型”,让中国在核武器领域站稳了脚跟。

1967年,中国第一颗氢弹炸响,美国那边估计都懵了:一个没出过国的中国人,凭啥能干出这事儿?

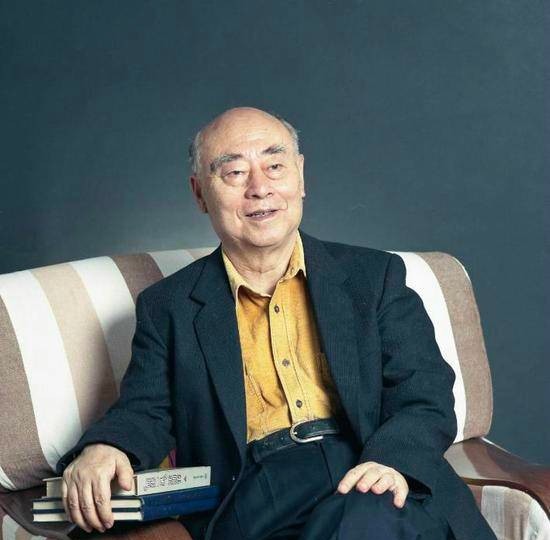

于敏,1926年8月16日生在河北宁河(现在归天津管),家里条件一般,爹妈靠当小职员养活一家子。日子紧巴巴,但父母咬牙供他读书。

抗日战争那会儿,他小小年纪就见识了国家挨欺负的滋味,心里憋着一股劲儿。初中、高中在天津耀华中学念书,这学校在当时算不错的,他成绩老拔尖,尤其是数学和物理,老师都夸他脑子灵。

1944年,18岁的于敏考进北京大学,先念的是工学院机电系。那年头,战乱不断,学校条件差得不行,实验设备都凑不齐。可他不挑,啃着窝头啃书本,后来发现自己更喜欢物理,就转到理学院物理系,主攻理论物理。

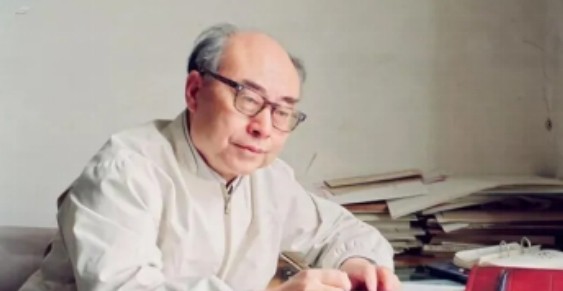

1949年,他从北大毕业,拿了个物理学学士学位,直接进了中国科学院近代物理研究所,跟着大牛彭桓武干活儿。在研究所,他一头扎进核物理研究,1951年正式上手核理论,1957年还搞了个原子核相干结构模型。

这玩意儿听着高大上,其实就是研究原子核内部咋回事儿,完全靠自己和同事推出来的,没抄国外现成东西。这成绩一出,等于给中国核物理打了个基础,也让于敏在圈里有了名气。

于敏这人,天赋是一方面,勤奋是另一方面。他没出国,没见过国外实验室啥样,全靠国内培养。北大的物理系给了他扎实的理论功底,研究所的几年又让他上手实践。

他研究原子核理论那会儿,国内条件差,资料少,设备更别提了。可他愣是靠着一支笔、一张纸,硬算出了不少成果。

1957年的那篇论文,绝对是个亮点。当时国外在核物理领域已经跑挺远了,中国起步晚,还被封锁技术。于敏和团队没参考啥外国新文献,就靠自己的脑子和推导,填了中国在这块的空白。

这说明啥?说明他不是光会读书的书呆子,真有解决实际问题的本事。1960年,钱三强找上他,说国家要搞核武器,得靠他出力。于敏二话没说,收拾东西就上路了。

从这时候起,他开始隐姓埋名,整整28年没露面。国家这任务不是开玩笑的,氢弹那玩意儿技术复杂得要命,美国、苏联都捂得死死的,中国只能靠自己。

1961年,于敏正式加入核武器研究,进了第九研究院,主攻氢弹理论。说实话,那时候中国连原子弹刚搞成没多久,氢弹更是遥不可及。

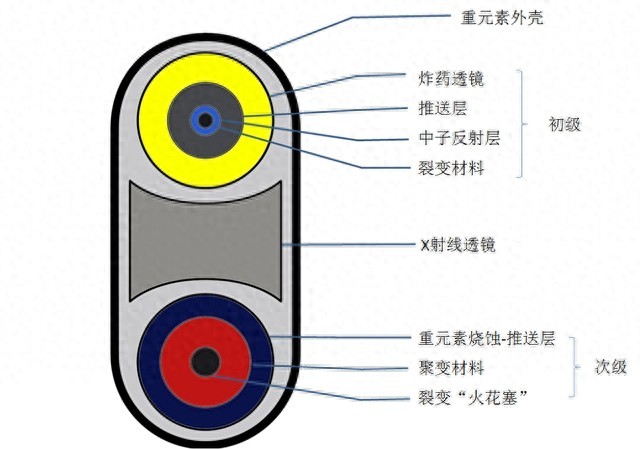

氢弹跟原子弹不一样,原子弹是靠核裂变,氢弹得靠核聚变,技术难度高了好几个量级。国际上,美国有Teller-Ulam构型,苏联也有自己的路子,但这些全是机密,中国啥也看不到。

于敏和团队从头干起,手头资源少得可怜。计算全靠一台电子管计算机,每秒运算一万次,95%的时间还得给原子弹用,留给氢弹的就5%。

这条件搁现在看,简直没法干活。可于敏不怵,他脑子好使,记性强,对物理规律门儿清,带着团队硬着头皮上。

氢弹的核心问题是怎么让原子弹的爆炸能量点燃氢燃料,引发聚变反应,还得保证装置稳当、高效。美国那套Teller-Ulam构型,靠的是分级设计,用X射线压缩燃料。

中国没这技术参考,于敏他们得自己摸索,每一步都得算得死死的。他们研究热核物理、材料特性、能量传递,反复推公式、验模型,废纸堆了一堆又一堆。

1965年,研究卡住了。好几种方案试了都不行,压力大到不行。于敏拍板搞了个“百日会战”,大家伙儿集中火力攻关。那段时间,团队跟打了鸡血似的,吃饭睡觉都在实验室。于敏带头熬夜,算得眼睛都红了。

有一天,他盯着公式突然灵光一闪,提出个新思路:把核反应拆成几步,用原子弹能量压缩氢燃料,优化聚变效率。这就是后来“于敏构型”的雏形。

“于敏构型”这名字听着挺玄乎,其实是于敏团队原创的氢弹设计。跟美国那套比,它更紧凑,成本低,还适合中国当时的条件。

于敏咋想出来的?他靠的是对物理的洞察和数学的功底。他发现,原子弹爆炸的能量可以用来挤压氢燃料,增加密度,这样聚变反应更容易触发。这想法听着简单,做起来可难了,得算准每个环节的参数。

1966年,这构型基本成型。于敏他们反复验证,把设计参数调到最优。那年12月28日,理论测试过关,数据跟预测一模一样,说明这路子走对了。

紧接着,团队把蓝图交给工程组,西北的试验场开始准备。1967年6月17日,中国第一颗氢弹在罗布泊炸了,蘑菇云一冲天,世界都震了。

从原子弹到氢弹,中国用了2年8个月,美国用了7年4个月,苏联6年3个月,法国8年6个月。这速度,搁谁身上都得服。

于敏没留过学,没见过国外大牛,可他硬是带着团队干出了这成绩。美国人想不通也正常,毕竟他们有现成技术都花了那么久。

于敏牛归牛,但这事儿不是他一个人能成的。中国政府在背后下了大本钱。1960年代,国家决定搞核武器,为啥?那会儿国际局势紧张,冷战正酣,中国得有自己的底牌。政府砸钱砸人,全国科研力量都往这块儿集中。

资金上,当时中国经济不咋地,可核武器是头等大事,资源优先保障。设备上,能凑啥用啥,能造啥造啥。政策上,政府开了绿灯,鼓励创新,还把保密工作做得滴水不漏。于敏他们才能专心干活,不用操心别的。

全国协作也是关键。高校、研究所都派人出力,形成了大合力。于敏团队虽然是核心,但背后是整个国家的支持。这说明啥?一个人的天才再强,没国家撑着,也玩不转这么大的项目。

于敏不是那种单打独斗的英雄。他明白,氢弹这东西太复杂,一个人再牛也不够。他特别会带团队,喜欢跟大家一块儿讨论,谁有好点子他都听。他常说,集体的脑子比一个人的强。

团队里的人五花八门,有搞物理的,有搞数学的,还有搞工程的,大家目标一致:为国争气。于敏带头冲锋,别人也跟着拼。攻关那会儿,谁有困难他都帮着解决,谁有想法他都鼓励试试。这氛围一好,效率自然高。氢弹能成,团队功劳占了一大半。

于敏这事儿,不光是造了个氢弹,更是中国科技自立自强的标志。他没留过学,没靠国外现成东西,全凭自己和团队的本事干出来。这说明啥?中国人只要肯下功夫,啥都能搞定。

他的成功给中国科技圈打了强心针。后来者一看,老前辈这么难的条件下都能成,咱有啥理由不行?他还留下不少经验,比如团队合作、创新思维、对科学的死磕,这些都是后人能学的。

更重要的是,于敏让世界瞧得起中国。美国人想不通归想不通,可事实摆在那儿,中国靠自己站上了核大国的高地。这份底气,是于敏和那一代人给挣来的。

美国想不通没啥奇怪的,毕竟他们习惯了有技术优势。可于敏用事实告诉所有人,中国人不需要靠别人,自己就能干大事。