真定府的秋雨连下半月,界碑旁的乱草里,藏着比雨声更沉的秘密。

(正文开始)

光绪二十七年的秋雨,把真定府的界碑泡得发潮。林阿丑就是在这样的雨天被领进李家的,那年她刚过六岁,瘦得像株被霜打蔫的狗尾巴草,连自己的大名都记不清,只知道村里人都叫她“阿丑”——因为左眉角那道月牙形的疤。

李家男主李老实是个三十出头的货郎,脸上总挂着些说不清的笑,看她的眼神像黏在布上的糨糊。女主王婶倒还算和气,给她缝了件青布褂子,摸着她的疤叹道:“以后就叫李丫吧,别再像野孩子似的晃荡了。”李丫以为自己总算有了根,却不知这青砖小院里,藏着比村口乱葬岗更冷的东西。

头两年还算安稳,李丫跟着王婶学纺线,跟着李老实学认货签上的字。只是每到深夜,她总听见西厢房传来奇怪的响动,像老鼠啃木,又像有人在低声磨牙。有回她起夜撞见李老实站在她窗下,手里攥着个发黑的布包,见她出来猛地把包藏在身后,那笑变得比夜雾还沉:“丫儿咋醒了?莫不是听见啥了?”她吓得缩回去,蒙着被子不敢出声,直到天边泛白才敢合眼。

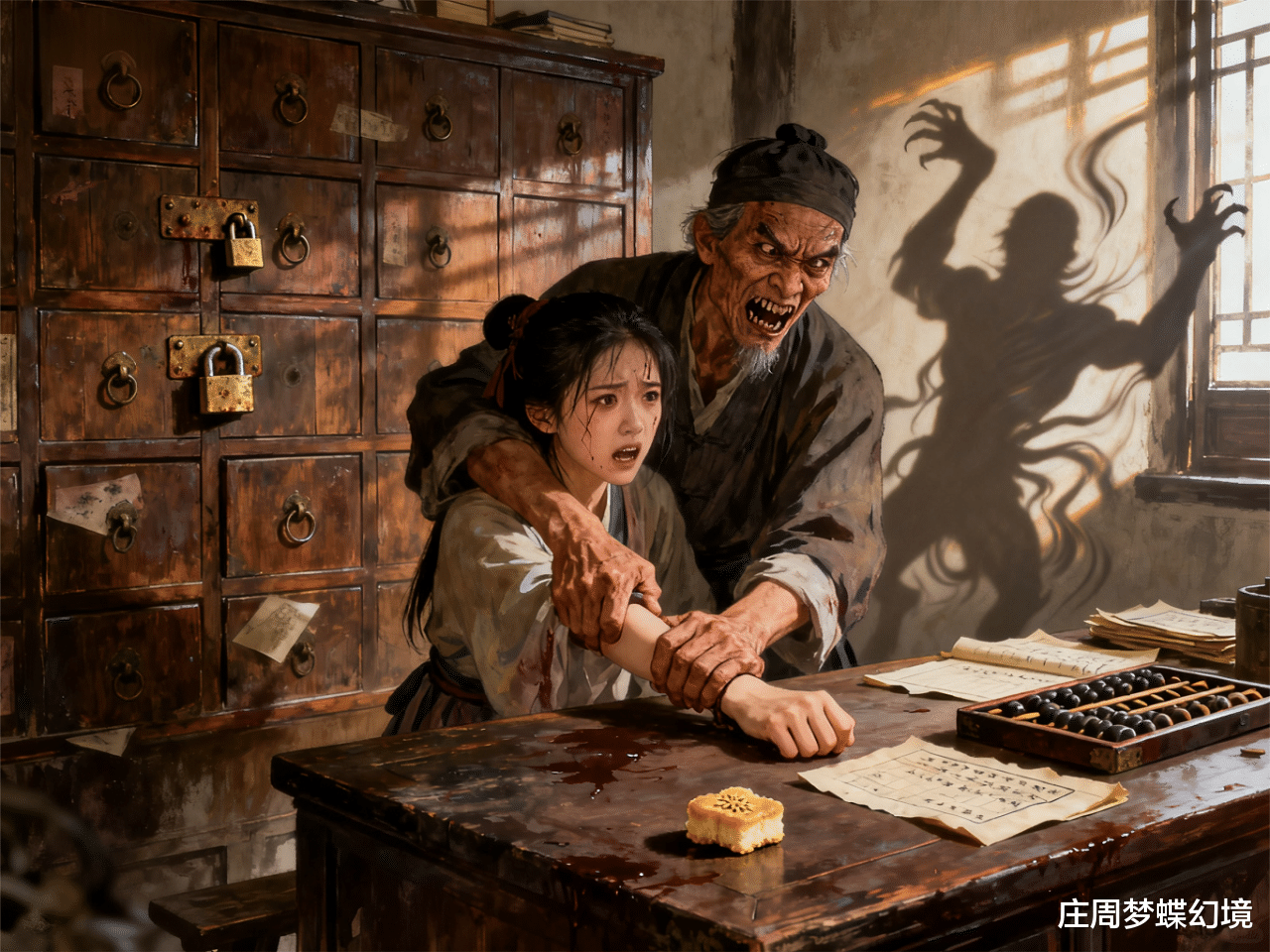

变故是从第三年开春开始的。那天李老实从保定府带货回来,给她带了块桂花糕,拉着她的手说要教她算账。账房在西厢房,屋里摆着个大木柜,柜门上的铜锁锈迹斑斑。李老实教着教着,忽然伸手摸她的头发,她想躲,却被他攥住手腕按在桌案上。那桂花糕的甜香混着他身上的汗味,成了往后无数个噩梦的开场。

她不懂那是啥滋味,只觉得疼,像被针扎,又像被野狗撕咬。李老实捂着她的嘴,眼神里的笑没了,只剩狰狞:“不许说出去,说了就把你扔去喂狼。”她吓得浑身发抖,只能点头,泪水混着嘴角的血沫往下淌。从那天起,西厢房的铜锁总在夜里“咔嗒”响,她的噩梦也没再停过。

入夏时,李丫觉得肚子沉得慌,像揣了块温乎的石头。起初只是吃不下饭,后来连纺线都坐不住,一弯腰就恶心。王婶见她脸色蜡黄,拉着她的手往炕边坐:“你这是咋了?莫不是染了风寒?”她支支吾吾说不出,只觉得那“石头”偶尔会动一下,轻轻顶她的肚皮,像有只小拳头在里面敲。

“动否?”王婶的声音忽然发颤,手按在她的肚子上,指尖凉得像冰。李丫点头,看着王婶的脸瞬间没了血色,嘴唇哆嗦着说不出话。那天夜里,王婶把她的被褥搬到自己屋,翻来覆去叹气,油灯的光把她的影子拉得老长。李丫听见她跟李老实吵架,声音压得极低,只隐约听见“孽障”“杀头”几个字,还有李老实气急败坏的低吼。

秋意渐浓时,李丫的肚子已经鼓得像个圆陶罐,走路都得扶着墙。村里开始有闲话,说李家的小丫头怀了怪胎,不然咋会这么小就肚子大。有回她去井边打水,听见两个婆子嚼舌根:“听说前些年李家也收过个丫头,后来不见了,莫不是……”她吓得水桶都掉在地上,水溅了一身,凉得刺骨。

王婶把她看得更紧了,不许她出门,给她熬的汤药黑乎乎的,喝下去就头晕。她问这是啥药,王婶只说补身子,眼神却躲躲闪闪。有天她趁王婶做饭,偷偷溜进西厢房,那木柜没锁,她掀开盖子一看,里面铺着件褪色的花布褂子,和她身上的样式一模一样,领口还绣着朵小桃花——那是她绣给王婶的,怎么会在这里?

霜降那天夜里,李丫的肚子突然疼得厉害,像有把锥子在里面乱扎。她哭喊着滚到地上,王婶举着油灯跑进来,看见她腿间的血,腿一软跌坐在地。李老实也来了,手里攥着把剪刀,脸色比墙皮还白。油灯被风吹得摇晃,墙上的影子忽大忽小,像要扑下来把人吞了。

天快亮时,一声婴儿的啼哭刺破了真定府的晨雾。李丫趴在血泊里,看见王婶抱着个皱巴巴的小东西,那孩子闭着眼,小手却攥得紧紧的。李老实蹲在旁边,烟头烫得手指都没知觉,嘴里反复念叨:“咋会这样……咋会这样……”

王婶把孩子裹进襁褓,走到李丫身边,眼泪砸在她的手背上。“丫儿,”她的声音哑得像被砂纸磨过,“不图你这拳头大的娘,竟真能生下这么个锥子似的儿。”李丫看着那孩子,忽然想起西厢房的布褂,想起夜里的磨牙声,想起那些消失的闲话。她摸了摸自己眉角的疤,又摸了摸肚子上的伤口,忽然明白,这青砖小院里的秘密,从来都不止她一个。

晨光从窗棂漏进来,照在婴儿的小脸上。李丫看见他左眉角,也有一道细细的、月牙形的印子。

(正文完)

《聊斋志异》中《真定女》一篇篇幅精短却意蕴深厚,故事以真定女子“生而能言”的异事为引,串联起她对自身命运的预判、婚姻中的波折与最终的圆满,蒲松龄以“花妖狐魅”的笔法包裹人间世情,让简单的叙事承载了对人性、命运与社会伦理的思考。

《真定女》以“玄幻”开篇,以“人情”收尾,蒲松龄用“生而能言”的异事打破常规,却用“亲情”“坚守”的内核回归人间。

由于文章精短,留下了三点疑问:

1. “生而能言”的异质设定:是玄幻符号还是隐喻工具?2. 命运的“可控性”:是“人事”主导还是“天意”妥协?3. 身份认同的矛盾:“山东官女”与“真定农女”的割裂与融合?大家有什么看法?不妨畅所欲言,请发表自己的看法。