当面对未知的远方和既定的威胁,是固守安全还是冒险一搏?公元前138年,19岁的汉武帝刘彻将象征帝国的符节交到27岁的张骞手中,这支百人使团向西踏入匈奴控制的河西走廊。此刻,年轻皇帝将帝国命运押在了一次渺茫的外交远征上——在匈奴铁骑阴影下,这次出使要么开启新纪元,要么葬送百人性命。

一、帝国突围:从屈辱和亲到主动出击

据《史记·大宛列传》记载,刘彻即位初期面临祖母窦太后的压制,被迫延续和亲政策,但匈奴屡次背约入侵:

1.战略视野的转变

元光二年(前133年)马邑之谋失败后,刘彻意识到需要西域盟友

从匈奴降者得知月氏王被弑之仇,决定“联络月氏,夹击匈奴”

2.选拔使者的胆识

建元三年(前138年)公开招募使者,张骞以郎官身份应募

使团出陇西即被匈奴俘获,刘彻在长安等待十三年无音讯

二、凿空西域:从囚徒到探险家

张骞的西域之行成为中国古代最传奇的探险:①十年囚禁中的坚守

被扣留期间娶匈奴妻生子,但“持汉节不失”(《汉书·张骞传》)

暗中记录匈奴地理与军事部署,为日后汉军反击积累情报

②绝境中的西行

元光六年(前129年)趁乱逃脱,继续西行数十日至大宛

经康居抵达大月氏,但月氏已定居水草丰美之地无意东归

③归途中的价值发现

元朔三年(前126年)借匈奴内乱返回长安,去时百人归仅二人

带回《西域图记》及苜蓿、葡萄等物种,首次系统记录西域三十六国

三、丝路开启:从军事同盟到文明交流

张骞的出使虽未达成军事同盟,却带来更深远的影响:

地理认知的革命

使汉帝国发现“西域始通于汉”(《资治通鉴》),打破地理隔绝

元狩四年(前119年)张骞二次出使乌孙,副使分赴大夏、安息等国

战略格局的重塑

霍去病收复河西走廊后,汉设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡

太初三年(前102年)李广利征大宛获汗血马,确立西域控制权

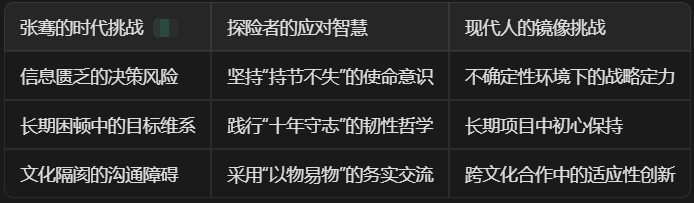

古今探索困境对照表

张骞的启示在于:真正的开拓不是消灭障碍,而是在未知中寻找通路。当他在西域记录“大宛有宝马,大夏有竹杖”时,实践了老子“千里之行始于足下”的渐进智慧——这种开放探索的精神正是现代人突破认知边界的钥匙。

「破界思维」三重修炼

信息盲区下的决策训练

每月尝试接触陌生领域:如张骞学习匈奴语言习俗

突破作用:培养《孙子兵法》“知己知彼”的侦察习惯,避免信息茧房

长期目标的韧性培养

设定三年期个人项目:模拟张骞十三年持节心境

突破作用:强化《周易》“持之以恒”的意志品质,对抗短期诱惑

跨界整合的创新实践

定期进行跨行业交流:重现张骞带回异域作物的融合思维

突破作用:激发《论语》“举一反三”的联想能力,打破专业壁垒

这场修炼的本质,是将张骞的凿空精神转化为现代人的破界勇气。当你能在数据迷雾中保持方向感,在文化冲突中寻找共通点,便是对“丝绸之路”的当代延续——不是重复驼队跋涉,而是继承那种“远方不在天涯,而在足下”的探索者气质。

那些刻在汉简上的西域见闻,如今化作各种形态的边界突破——科学家对深空的探测、企业家对新兴市场的开拓、个人对认知局限的超越。它提醒我们:真正的伟大不是征服他者,而是在相遇中扩大自我。当你能在信息爆炸时代保持独立思考,在全球化浪潮中坚守文化自信,便是完成了现代版的“凿空西域”——历史终将证明,最广阔的疆域不是地图上的版图,而是人类永不停歇的探索之心。