中国最后一位太监孙耀庭,一生都困在“不幸”二字里,为了混口饱饭,他被父亲亲手阉割,熬过三天三夜的昏迷,等来的不是皇宫里的差事,而是清王朝覆灭的消息——他成了个连“饭碗”都没摸到就失业的太监。

这个特殊的身份,让孙耀庭在时代的夹缝里,活成了封建皇权落幕最鲜活的注脚。

1902年,孙耀庭出生在天津静海的一个贫农家。家里有父母和四个兄弟,他排行老二。那时候的庄稼人,日子全看天吃饭,遇上灾年,地里收的粮食连填肚子都不够。

孙家的几亩薄田,根本养不活一家人,父亲只能靠给村里的地主扛活换口饭吃,母亲则帮地主家缝补浆洗,勉强补贴家用。

孙耀庭记事起,家里就从没断过饿肚子的滋味。有一次,他实在太饿,偷掰了地主家的半根玉米,被地主的管家抓住,打得浑身是伤。父亲抱着他哭,嘴里反复念叨:“要是能进皇宫当差就好了,至少能有口饱饭。”

在当时的底层人眼里,太监是条“出路”。虽然要受断根之苦,但一旦进了宫,不仅自己能吃饱穿暖,还能接济家里。孙家思来想去,决定让孙耀庭走这条路。1916年,14岁的孙耀庭被父亲按在炕头上,一把磨得锋利的剃头刀完成了阉割。

那是钻心的疼,孙耀庭当场就昏了过去。他躺在铺着草木灰的土炕上,整整昏迷了三天三夜。母亲守在他身边,眼泪就没干过,一会儿摸摸他的额头,一会儿探探他的鼻息,生怕他就这么没了。

等他终于睁开眼,迷迷糊糊听见父亲在门口叹气,声音里全是绝望:“完了,大清没了,宣统皇帝都退位了。”

孙耀庭一下子懵了。他忍着剧痛撑起身子,抓着父亲的胳膊问:“爹,你说啥?皇宫没了?那我这罪不是白受了?”父亲别过脸,不敢看他的眼睛,只是一个劲地说“对不起”。

原来,辛亥革命早就推翻了清王朝,1912年溥仪就已经宣布退位。只是孙家住在偏僻的乡下,消息闭塞,等他们知道的时候,已经过去了四年。

更荒唐的是,他们为了让孙耀庭进宫,硬是拖到14岁才动手——按宫里的规矩,太监一般都是小时候阉割,年纪大了风险极高。

孙耀庭的世界瞬间塌了。他受了最痛的苦,却连“出路”的影子都没看到。躺在土炕上的那些日子,他看着屋顶的破洞,好几次都想一头撞上去。可看着母亲红肿的眼睛,他又把念头压了下去。他不能死,死了家里的负担更重。

命运似乎跟他开了个玩笑。就在他以为这辈子只能在乡下苟活的时候,又一个消息传来:溥仪虽然退位,但根据《优待清室条件》,他还住在紫禁城里,保留着皇帝的名号,宫里依然需要太监和宫女。

这个消息让孙家又燃起了希望。1917年,在亲戚的介绍下,身体刚好利索的孙耀庭进了宫。刚入宫时,他连个正式的名字都没有,只能跟着老太监学规矩,端茶倒水、扫地擦桌,干最苦最累的活。

宫里的规矩大得吓人。走路不能发出声音,说话不能抬头,主子没问话绝对不能开口。有一次,他给端康皇太妃递茶,手稍微抖了一下,茶水洒了一点在皇太妃的衣服上,当场就被掌事太监抽了十几个耳光,罚跪了整整一夜。

“在宫里,咱们这些奴才连条狗都不如。狗还能摇尾巴讨主子喜欢,咱们稍有不慎,就是掉脑袋的罪过。”带他的老太监私下里跟他说,“记住,少看少听少问,才能活得久。”

孙耀庭把这句话刻在了心里。他学着察言观色,主子一个眼神,他就知道要做什么。慢慢地,他从最低等的小太监,被调到了溥仪身边当差。这期间,他亲眼见证了紫禁城里最后的繁华,也看到了背后的腐朽。

溥仪虽然年纪不大,却有着皇帝的威严。他喜欢摆弄西洋玩意儿,自行车、望远镜样样都有,可对待太监却十分苛刻。有一次,一个小太监不小心打碎了他的玻璃花瓶,他直接下令把人拖出去打板子,差点把人打死。

宫里的太监们,大多都在偷偷捞好处。采买物品的时候虚报价格,把宫里的字画、瓷器偷出去卖钱。孙耀庭也见过不少这样的事,但他不敢参与,只是守着自己的本分。他知道,自己能有今天的位置不容易,不能出一点差错。

这样的日子没过多久,变故又发生了。1924年,冯玉祥发动“北京政变”,下令将溥仪赶出紫禁城。那天早上,孙耀庭正在给溥仪叠被子,突然就听到外面传来一阵嘈杂的脚步声,紧接着就有人大喊:“皇帝陛下,请即刻出宫!”

溥仪脸色惨白,手都在发抖。他匆匆换上便装,带着皇后婉容和妃子文绣,还有几个亲信太监宫女,狼狈地离开了皇宫。孙耀庭和其他太监站在宫门口,看着溥仪的汽车消失在街角,一时间不知道该何去何从。

皇宫没了,他们这些太监也成了无家可归的人。孙耀庭先是回了老家,可乡亲们都用异样的眼光看他。有人背后指指点点,说他是“不男不女的怪物”。他的兄弟也嫌弃他,觉得他丢了家里的脸。

在家里待不下去,孙耀庭又回到了北京。他和几个同样无家可归的老太监,挤在北长街的一个破庙里。为了活下去,他们只能靠捡垃圾、乞讨为生。冬天的时候,庙里四处漏风,他们就蜷缩在一起取暖,常常冻得半夜醒来。

有一次,他在街头乞讨,遇到了以前宫里的一个老同事。那个老太监已经瞎了一只眼睛,手里拿着一个破碗,声音沙哑地跟他打招呼。两人站在寒风里,看着对方的模样,眼泪都忍不住流了下来。

“想当年在宫里,咱们虽然受气,可好歹有口饱饭吃。现在倒好,连条活路都没了。”老太监叹着气说。孙耀庭没说话,只是把自己碗里仅有的半个窝头分了一半给他。

抗日战争爆发后,北京的局势更加混乱。孙耀庭因为身体残疾,没办法参加体力劳动,日子过得更加艰难。他曾经去日本人开办的工厂找活干,可人家一看他是太监,直接就把他赶了出来。

新中国成立后,孙耀庭的生活才终于有了转机。政府给了他每月16元的生活费,还安排他到万寿兴隆寺居住。那里住着不少和他一样的老太监,大家相互照应,日子总算安定了下来。

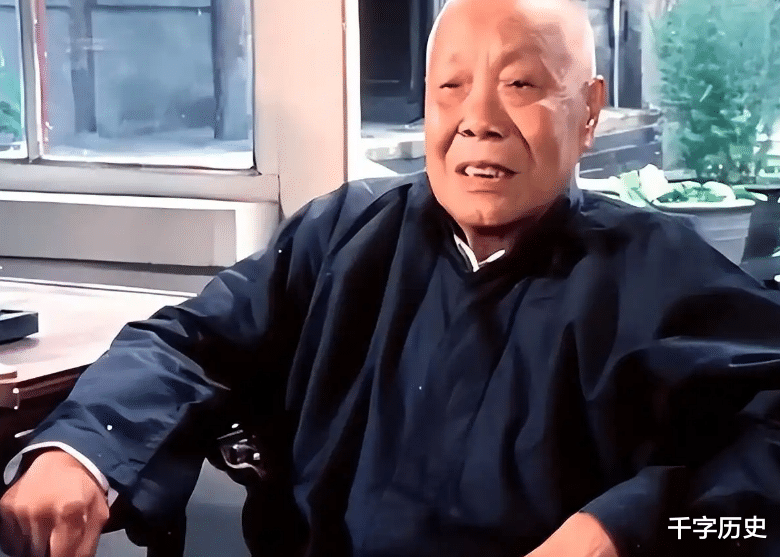

晚年的孙耀庭,成了研究清朝宫廷历史的活化石。不少历史学家和记者都来找他,听他讲宫里的故事。他总是很耐心地回忆,把自己知道的一切都讲出来。他说:“我这辈子,没做过什么大事,能把宫里的那些事留下来,也算是为国家做了点贡献。”

1996年,94岁的孙耀庭在北京去世。他的一生,刚好见证了清王朝的覆灭和新中国的成立。他像一棵在风雨中飘摇的草,被时代的浪潮裹挟着,经历了常人难以想象的苦难。

孙耀庭的悲剧,是个人的悲剧,更是时代的悲剧,为了活下去,被迫放弃了做男人的权利,可命运却一次次跟他开着残酷的玩笑。太监这个职业,本身就是封建皇权下的畸形产物,剥夺了人的尊严和权利,把一个个鲜活的人变成了皇权的附属品。