莫泊桑是19世纪法国批判现实主义文学的杰出代表人物,代表作《项链》《我的叔叔于勒》《珠宝》《羊脂球》《漂亮朋友》。莫泊桑和俄国的契诃夫以及美国的欧·亨利一起并称为“世界三大短篇小说巨匠”。

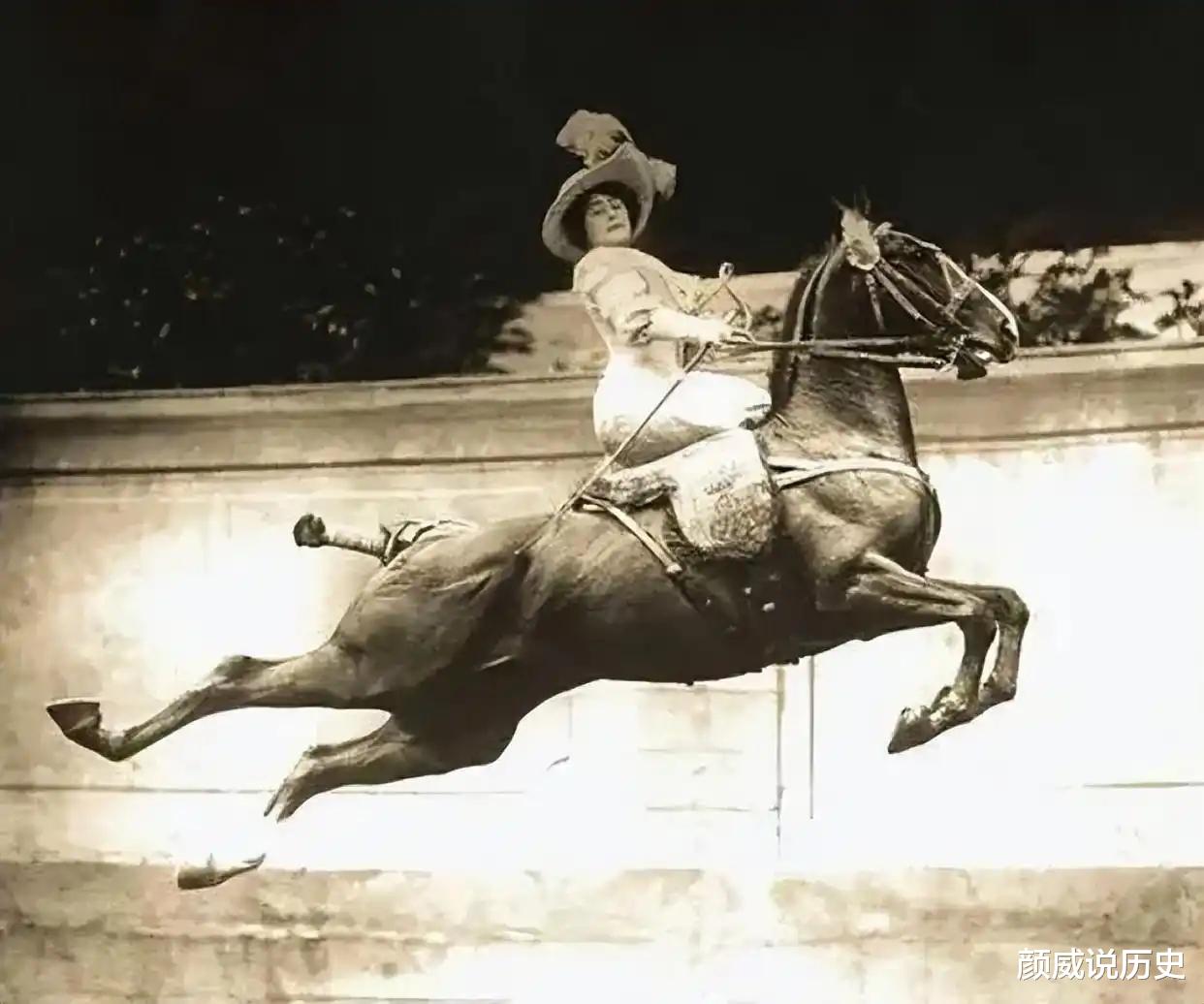

《骑马》《骑马》通过一次寻常郊游中的意外事件,折射出巴黎小资产阶级的虚荣幻象与底层民众的生存策略。这篇看似讽刺个人虚荣心的作品,实则深入剖析了第三共和国时期法国社会的结构性矛盾,揭示了在专制传统与资本主义转型交织的时代,个体如何在阶级固化与生存压力下扭曲变形。

主人公埃克托尔·德·格里布兰是一个典型的巴黎小职员,这一群体在莫泊桑的文学世界中占据着特殊位置。他们处于社会结构的夹层:既非拥有土地的旧贵族,也非掌握资本的工业资产阶级,更不是一无所有的无产阶级。这种尴尬的社会位置催生了埃克托尔们特有的心理状态——一种混合着自卑与自傲的身份焦虑。

埃克托尔身上流淌着“落魄贵族的血液”,这一背景决定了他的行为逻辑。在共和制度日益巩固的十九世纪末期,旧贵族的象征资本——头衔、礼仪、生活方式——正在迅速贬值,却又在文化想象中保留了某种残存的光晕。埃克托尔每晚将孩子放在膝头“预演骑马”,不厌其烦地讲述“当年在父亲家里的种种英勇事迹”,这些行为正是对这种文化光晕的执着追寻。骑马对他而言,绝非简单的交通工具或娱乐方式,而是“贵族的标志”,是连接他当下卑微处境与想象中辉煌过去的符号桥梁。

值得深思的是,埃克托尔对骑马技术的吹嘘与实际能力的巨大反差。他刚上马就“差点儿被摔下来”,内心“十分惊慌”,却仍要“故意在马背上大起大落按照英国人骑马的姿势小跑着”。这种表演性的骑术展示,揭示了小资产阶级生存策略的核心特征:通过对外在符号的操演,弥补内在实质的缺失。在香榭丽舍大街——这条象征着巴黎繁华与社交中心的街道——上骑马,对埃克托尔而言是一次精心策划的自我呈现,他渴望借此“显示贵族素养和英勇品质”,甚至“引起别人的注意,尤其是自己的长官”。

郊游当天的情节发展充满了莫泊桑式的讽刺。埃克托尔的家人将他的狼狈误读为技术高超,孩子们的尖叫惊吓了马匹,马的狂奔又被误读为骑术精湛。这种层层叠加的误读,构成了一个关于社会认知的隐喻:在一个注重表象的社会中,真实能力往往被表演技巧所遮蔽,本质被现象所取代。

撞倒老妇人的意外,将故事从对个人虚荣的讽刺转向对社会结构的批判。这一事件可以解读为三个层面的碰撞:

首先是阶级关系的碰撞。埃克托尔作为小职员,其行为逻辑受到双重影响:一方面,他试图模仿贵族的生活方式(骑马游览);另一方面,他的经济资本仅能支撑偶尔的奢侈(一次郊游的特别酬劳)。这种矛盾使他在意外发生后陷入两难——他既想维持体面(承诺负担治疗费用),又无力承担长期后果。

其次是法律与道德的错位。医生诊断老妇人“无甚大碍”“休息几天就会好”,这与老妇人自称的“内部非常疼痛”形成鲜明对比。在缺乏完善社会保障体系和公正司法程序的背景下,这种医学事实与主观宣称之间的张力,为后续的讹诈行为提供了空间。

最后是生存策略的对抗。老妇人的行为模式与埃克托尔形成了耐人寻味的对照:如果说埃克托尔是通过模仿上层阶级符号来提升社会地位,那么老妇人则是通过利用意外事件来确保生存保障。两者都是特定社会位置上的理性选择,却因阶级差异而产生悲剧性冲突。

专制社会中人性的冷漠和社会异化被撞倒的老妇人在传统阅读中常被简化为“狡猾、刁钻”的反面形象,然而莫泊桑的深刻之处在于,他并未止于道德谴责,而是揭示了这种行为背后的社会根源。

老妇人的“狡猾”本质上是一种底层的生存智慧。在十九世纪的法国,工业化进程虽然创造了巨大财富,却未能建立普惠的社会保障体系。底层民众——特别是年老体弱者——面临着严峻的生存危机。当意外发生时,老妇人敏锐地意识到,这是改变命运的机会。她在疗养院的表现极具象征意义:“很满意地在喝油腻的肉汤”“很快活地跟别的病人聊天说地”,仿佛“这是她所应得的休息”。这种态度不应简单归结为道德败坏,而应理解为长期贫困后的理性补偿行为。

更深刻的是,老妇人的行为揭示了制度化依赖的形成机制。她很快适应了“不走不动的生活”,因为这种生活相比“经过了五十年的上下楼梯,拍打褥垫,上楼送煤炭,这儿扫扫那儿刷刷”的劳苦岁月,确实是一种改善。莫泊桑在此暗示了一个残酷的社会真相:当正规的社会上升渠道闭塞时,利用意外事件实现阶层跨越或生存保障,就成为底层的理性选择。

老妇人拒绝康复的姿态——“只要一扶她,她就鬼哭狼嚎”——可以解读为对医疗权威的反抗,更是对社会保障缺失的无奈回应。在一个没有养老金、没有医疗保险、没有社会救助的时代,保持“病人”身份可能是确保生存的唯一策略。

《骑马》发表于十九世纪八十年代,这一时期法国社会正处于多重转型的交汇点。工业化、城市化进程加速,传统的封建社会结构逐渐瓦解,新的阶级关系正在形成。莫泊桑通过这个微型社会戏剧,捕捉了转型期的几个关键矛盾:

首先是新旧价值观的冲突。埃克托尔对贵族生活方式的执着,反映了旧制度文化资本的持久影响。尽管政治上贵族特权已被废除,但贵族的文化符号(如骑马)仍具有社会区分功能。这种文化滞后使得埃克托尔这样的小资产阶级陷入认同困境:他们经济上依赖新兴的资本主义体系,文化上却向往旧秩序。

其次是法律形式与社会实质的脱节。故事中医疗鉴定无效、法律程序缺失的状况,揭示了第三共和国早期制度建设的不足。在一个法律体系不完善、执行不力的社会中,弱势群体难以通过正规渠道维权,不得不诉诸道德勒索等非正规手段。

最重要的是阶级固化与流动性缺乏。埃克托尔作为小职员,上升渠道极其有限;老妇人作为底层老年女性,更是处于社会最边缘。两者都试图突破自身阶级限制——埃克托尔通过文化表演,老妇人通过意外利用——但最终都付出了沉重代价。这暗示了当时法国社会流动性的缺乏:无论向上攀爬还是向下坠落,都可能带来灾难性后果。

莫泊桑在《骑马》中描绘了一幅人性异化的图景,这种异化是社会结构压力的产物而非个人道德缺陷。

埃克托尔的虚荣心本质上是自我异化的表现。他将自我价值完全寄托于外界的认可,尤其是上级和路人的目光。这种外在导向的价值观使他丧失了真实的自我感知,以至于无法准确评估自己的骑术能力。他的悲剧不仅在于经济上的损失,更在于精神上的自我欺骗:他始终活在自己构建的贵族幻象中,即使这个幻象最终导致家庭破产。

老妇人的行为则体现了道德感的工具化。在生存压力下,道德规范不再是内在的良知指引,而成为可操弄的博弈工具。她的“疼痛表演”是一种精心计算的行为艺术,目的是最大化自身利益。这种道德的工具化,反映了在社会安全网缺失的环境下,道德共识如何被生存理性所侵蚀。

更令人深思的是社会的普遍冷漠与窥视快感。事故发生后,围观者的态度从最初的同情迅速转变为看客心态。当埃克托尔陷入与老妇人的纠缠时,这成为周围人津津乐道的社会戏剧。莫泊桑揭示了现代都市生活的特征:人们既是彼此生活的观众,又对他人苦难保持情感距离。这种冷漠不是天生的冷酷,而是社会分化和生存竞争下的心理防御机制。

《骑马》作为莫泊桑短篇小说的代表作,体现了他批判现实主义的创作特点:通过平凡事件揭示社会本质,通过个体命运反映时代特征。

莫泊桑的深刻之处在于他的道德复杂性。他没有简单谴责埃克托尔的虚荣或老妇人的狡诈,而是将两者置于具体的社会历史语境中,展示其行为的社会根源。这种非道德化的社会分析,使作品超越了简单的道德训诫,达到社会批判的深度。

同时,莫泊桑展现了卓越的心理洞察力。他对埃克托尔自我欺骗机制的描绘,对老妇人算计心理的刻画,都基于对人性与社会互动关系的深刻理解。这种心理真实与社会真实的结合,使得小说人物既是个体心理的典型,又是社会结构的产物。

最重要的是,莫泊桑通过这个看似微小的故事,触及了现代性的核心困境:在一个传统纽带断裂、社会竞争加剧的时代,个体如何维持尊严与道德?当社会制度无法保障基本安全时,人与人之间的关系会如何扭曲?《骑马》提出的这些问题,在当代社会依然具有紧迫性。

《骑马》最终留给我们的,不仅是一幅十九世纪法国社会的风俗画,更是一种审视自我与社会的批判视角。它告诉我们,在虚荣与狡诈的表象之下,往往隐藏着深刻的社会不公与人性异化。只有直面这些结构性问题,我们才能在个体与社会之间找到更健康的平衡,避免成为另一个埃克托尔或老妇人——在生存的钢丝上,为了短暂的幻象或微小的保障,付出人格与尊严的沉重代价。