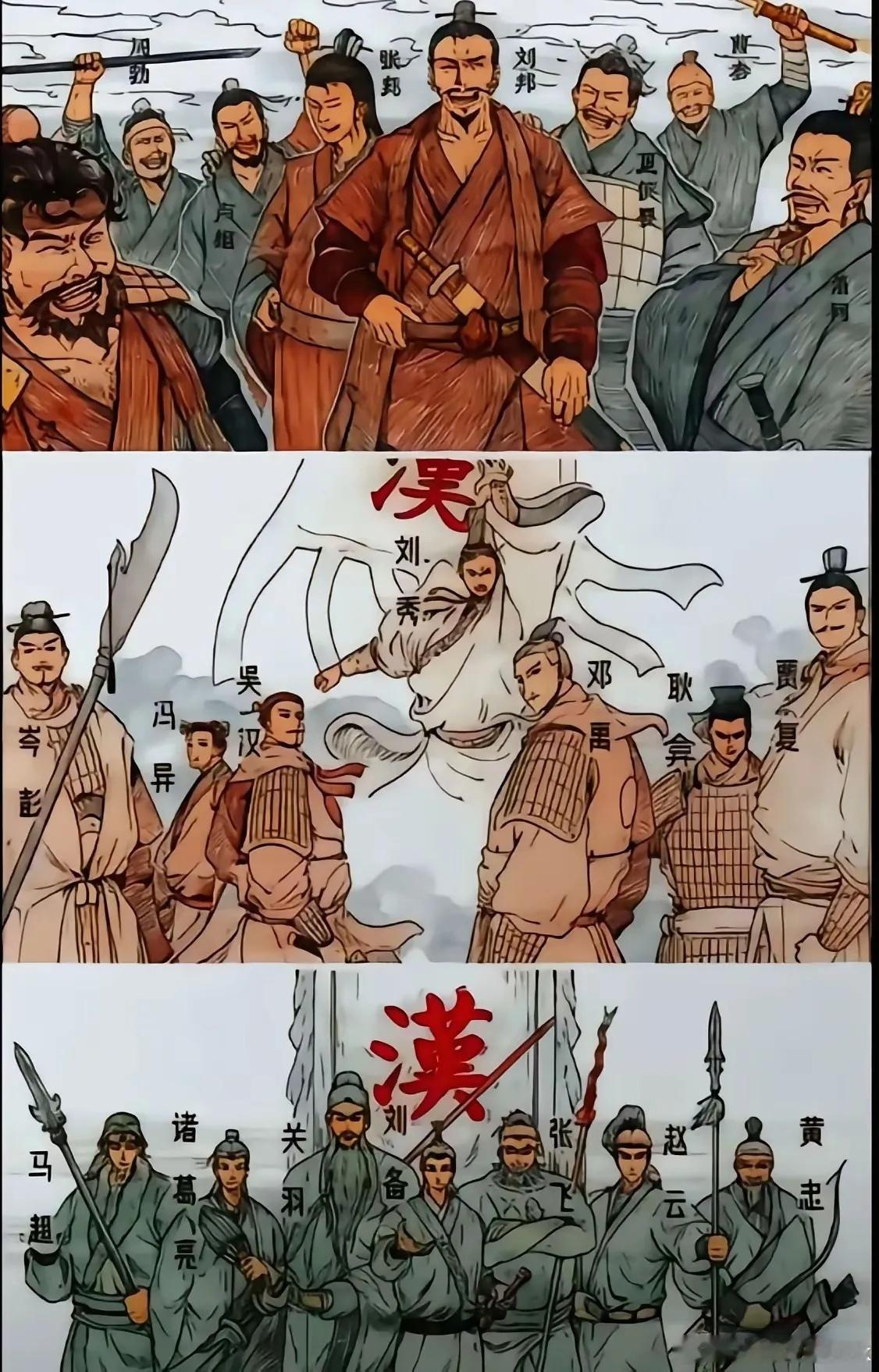

公元前205年4月,刘邦与齐王田荣在东、西两面共同起兵,掀起了楚汉争霸的序幕。刘邦趁项羽围攻齐国时,率领着五路诸侯军,共计56万人马,浩浩荡荡地攻占了彭城。

此时的刘邦,或许沉醉于胜利的喜悦之中,每日大摆筵席,庆祝胜利,并大肆掠夺彭城里的财宝和美女,却忘了战场上的风云变幻往往就在转瞬之间。

项羽得知彭城失陷后大发雷霆,毕竟彭城是楚军粮草补给的中转枢纽,失去彭城会让楚军陷入粮草不继的困境。

于是,项羽展现出了西楚霸王的果敢与决绝,留下手下将领继续在齐国作战,自己则亲率3万精锐骑兵,日夜兼程,回师彭城。

项羽充分发挥了骑兵的机动性优势,巧妙地绕过了刘邦重兵把守的北面,悄悄移动到防守较为薄弱的西面。在破晓时分,当彭城的汉军还在睡梦中时,楚军如神兵天降,发起了突袭。

汉军猝不及防,被这突如其来的攻击冲得七零八落。刘邦从醉生梦死中惊醒,起初还试图稳住阵脚,凭借兵力优势进行反扑,但楚军骑兵左冲右突,汉军队伍很快就被冲击得混乱不堪。到了中午,汉军兵败如山倒,开始争先恐后地逃命。

彭城四周一马平川,无险可守,两条腿的步兵根本跑不过四条腿的战马,楚军越杀越起劲,汉军越逃越混乱,许多汉军慌不择路,被淹死在彭城周围的河流里。

刘邦深知大势已去,为了保命他慌不择路地爬上马车,仓皇出逃。在逃亡途中,刘邦的行为更是让人瞠目结舌。他为了减轻马车重量,竟然数次将亲生儿女,也就是后来的汉惠帝刘盈和鲁元公主推下车。

在《史记》中有明确记载:“楚骑追汉王,汉王急,推堕孝惠、鲁元车下,滕公常下收载之。如是者三。”

好在驾车的夏侯婴心地善良,多次将孩子救起,刘邦虽愤怒不已,甚至想杀死夏侯婴,但在这危急时刻,夏侯婴既是车夫又是护卫,刘邦也只能作罢,最终他们侥幸逃出了险境。而刘邦的父亲刘太公、妻子吕雉及家臣审食其则被楚军俘虏,就此开启了长达28个月的囚徒生涯。

彭城之战成了军事史上著名以少胜多的战例,刘邦不仅遭遇了起兵以来最大的惨败,也让自己的家人陷入了绝境。

《史记》的司马迁以其严谨的治学态度和独特的叙事风格闻名于后世,他连刘邦抛弃子女这种不光彩的丑事都详细记录,字里行间毫不避讳地刻画了刘邦在生死关头的冷酷与自私。

然而,令人感到十分蹊跷的是,对于吕雉在楚营28个月的遭遇,司马迁却惜墨如金,几乎没有过多的描述。这种刻意的“沉默”,在历史研究中往往蕴含着特殊的意义。

如果项羽真的对吕雉有过霸占等侵犯行为,以司马迁的秉性和《史记》的风格,是极有可能被记录下来的。毕竟,这样的事件对于楚汉争霸的历史进程以及吕雉个人的命运转折都有着重大影响,完全符合《史记》的记载范畴。

而且,在古代社会,女性的贞洁被视为极其重要的品德,尤其是像吕雉这样未来将登上政治舞台巅峰的女性,她在敌营中的清白与否,无疑是一个备受关注的焦点。

再者,从吕雉获释后的种种情况来看,也能从侧面证明她在被俘期间并未遭受侮辱。吕雉回到刘邦身边后,依然被刘邦封为皇后,这一地位的确认表明刘邦对她的尊重和认可并未改变。如果吕雉真的失节,以刘邦多疑的性格和当时的社会观念,他绝不可能如此轻易地就恢复吕雉的尊贵身份。

此后,吕雉更是深度参与朝政,在汉初的政治舞台上扮演着举足轻重的角色,她协助刘邦铲除异姓王,扶持儿子刘盈成为太子并顺利继位,刘邦死后,她更是临朝称制,成为中国历史上第一位真正意义上的“女帝”。

吕雉在政治上的一系列作为和成就,都建立在她的身份和地位得到各方认可的基础之上。倘若她有失贞的污点,在那个时代必然会成为政敌攻击的把柄,她也很难在政治上取得如此高的成就。

政治因素在战争时期往往起着决定性的作用,对于项羽而言,吕雉的身份远不止是刘邦的妻子那么简单,她背后所代表的政治意义才是项羽最为看重的。

在那个封建王朝的时代,正妻的地位极其重要,她们不仅是丈夫生活中的伴侣,更是家族血脉传承和政治正统性的关键象征。

吕雉作为刘邦的正妻,从刘邦沛县起兵开始,就一直陪伴在他身边,见证并参与了刘邦势力的崛起与发展,她的存在与刘邦政权紧密相连。

在古代社会,家族观念根深蒂固,政权的传承讲究正统血脉。吕雉与刘邦育有一子刘盈,刘盈作为刘邦的嫡长子,是刘邦政权的第一顺位继承人。吕雉的安危直接关系到刘盈的地位和未来,进而影响到刘邦政权的稳定性和延续性。

如果项羽侮辱了吕雉,就等于直接挑战了刘邦政权的正统性,这无疑会引发刘邦及其追随者的强烈愤怒和反抗,让项羽陷入更加不利的政治局面。

而且,刘邦完全可以借此宣称不再承认吕雉的身份,否定她所代表的正统性,重新确立其他继承人,如此一来,项羽手中的这张“人质牌”就会瞬间失去价值。

项羽作为一方霸主,虽然以勇猛著称,但他并非没有政治头脑,他深知在复杂的政治局势中,每一步都必须谨慎权衡利弊。

在楚汉相争的关键时期,项羽需要的不仅仅是战场上的胜利,更需要在政治上占据主动,争取更多的支持和资源。

吕雉作为刘邦政权的核心象征,是项羽手中一张极具分量的政治筹码,只要她在自己手中安然无恙,就可以在与刘邦的谈判中占据优势,为自己争取更多的利益和战略空间。

公元前203年8月,楚汉相争进入了一个胶着的阶段,项羽的楚军陷入了困境之中。此时,韩信已经成功攻占了齐国,彭越又不断地袭击楚军的粮道,使得楚军的粮草供应出现了严重的问题。而刘邦则率领大军对项羽形成了包围之势,项羽面临着腹背受敌的严峻局面。

在这种情况下,刘邦派使者向项羽求和,经过一番谈判,双方最终达成了以鸿沟为界平分天下的协议,这就是历史上著名的“鸿沟议和”。而在这场议和中,吕雉和刘太公作为人质,起到了至关重要的作用。

项羽手中的刘太公和吕雉,是促成这次和议的重要因素。对于刘邦来说,父亲和妻子被项羽俘虏,一直是他心中的一块心病,他虽然在战场上与项羽对峙,但内心始终牵挂着家人的安危。

如果吕雉已遭玷污,刘邦完全可以放弃这一“无用”人质,继续与项羽开战,以挽回自己的颜面和政治声誉。

然而,刘邦并没有这样做,他坚持议和,目的就是为了救回吕雉和刘太公,这从侧面印证了吕雉在被俘期间的清白以及她不可替代的政治价值。

而项羽也深知这一点,他明白吕雉和刘太公是自己与刘邦谈判的重要资本。在战场上处于劣势的情况下,他利用这两个人质,为自己争取到了宝贵的喘息之机。

通过与刘邦议和,项羽得以暂时摆脱困境,调整战略部署,补充粮草和兵力,为日后的战争做准备。可以说鸿沟议和是楚汉双方在政治和军事上的一次博弈,而吕雉和刘太公作为人质,成为了这场博弈中的关键棋子。

项羽身为楚国贵族后裔,自幼接受贵族教育,讲究礼义廉耻,有着自己的道德底线。在那个时代,贵族精神不仅是一种身份的象征,更是一种行为准则和道德规范,深深地烙印在项羽的骨子里。他虽在战场上杀伐果断,展现出无与伦比的勇猛与霸气,但这种勇猛并非毫无节制的野蛮,而是在遵循着一定的道德框架下的行动。

项羽不屑于对无辜女性下手,这是贵族风骨的体现。与刘邦攻入彭城后“纳美女、分财宝”的行径形成鲜明对比,刘邦的行为更多地展现出一种市井的贪婪和自私,而项羽则更注重通过光明正大的战斗击败对手,获取荣耀与胜利,而非以侮辱敌人妻女的方式获取心理快感。

在项羽的价值观里,真正的英雄应该在战场上与敌人一决高下,用实力说话,而不是对毫无还手之力的女性施加暴行,这样的行为被他视为不齿。

这种性格差异,决定了项羽对待吕雉的态度。项羽将吕雉俘虏,更多的是出于政治上的考量,希望通过她来牵制刘邦,获取战争的主动权,而不是将她视为满足自己私欲的对象。

在项羽的心中,战争有战争的规则,对待俘虏也有相应的原则,他不会因为一时的冲动而破坏自己内心坚守的道德准则。

还有就是项羽对虞姬的深情举世皆知,垓下之围时,面对四面楚歌的绝境,楚军士气低落,人心惶惶,项羽自己也深知大势已去,但他首先担忧的不是自己的生死,而是虞姬的安危,留下“虞兮虞兮奈若何”的深情绝唱。

那一刻,项羽的英雄气概中融入了无尽的柔情与无奈,在生死存亡的关头,虞姬是他唯一的牵挂。虞姬自刎后,项羽更是悲痛欲绝,仿佛失去了生命中最重要的东西,最终乌江自刎,追随虞姬而去。

这样一个对自己女人深情专一的人,有着强烈的情感洁癖,又怎会去侮辱敌人的妻子?项羽对虞姬的爱,是一种纯粹而真挚的情感,在他的心中,虞姬是独一无二的,无人可以替代。这种情感的专注,使得他对其他女性很难产生非分之想,即使吕雉是一位绝色美人,也无法动摇他对虞姬的感情。

此外,按照史料记载项羽生平对美色并不贪恋,攻入咸阳后,面对秦宫无数美女,她们个个都是经过精挑细选,容貌出众,才艺非凡,是当时顶尖的美女。然而,项羽却没有被这些美色所迷惑,他选择将其全部遣散,而非据为己有。

这一举动进一步体现了项羽对感情的专一和对女性的尊重。他不把女性当作自己的附属品或者战利品,而是将她们视为有尊严的个体,这种尊重女性的态度在那个时代是极为罕见的。也正是因为如此,他才不会对吕雉做出任何不轨之事。

所以项羽不霸占吕雉,并非单纯的怜香惜玉,而是出于政治利益的考量,同时也是其个人性格和道德准则的体现。

就人品和武勇而言,项羽是当之无愧的英雄豪杰,但争夺天下靠的不光是人品和武勇,项羽的政治手段和胸怀比起刘邦就差远了。

评论列表