2025年10月18日,北京的一个午后,时间仿佛停顿了一下。

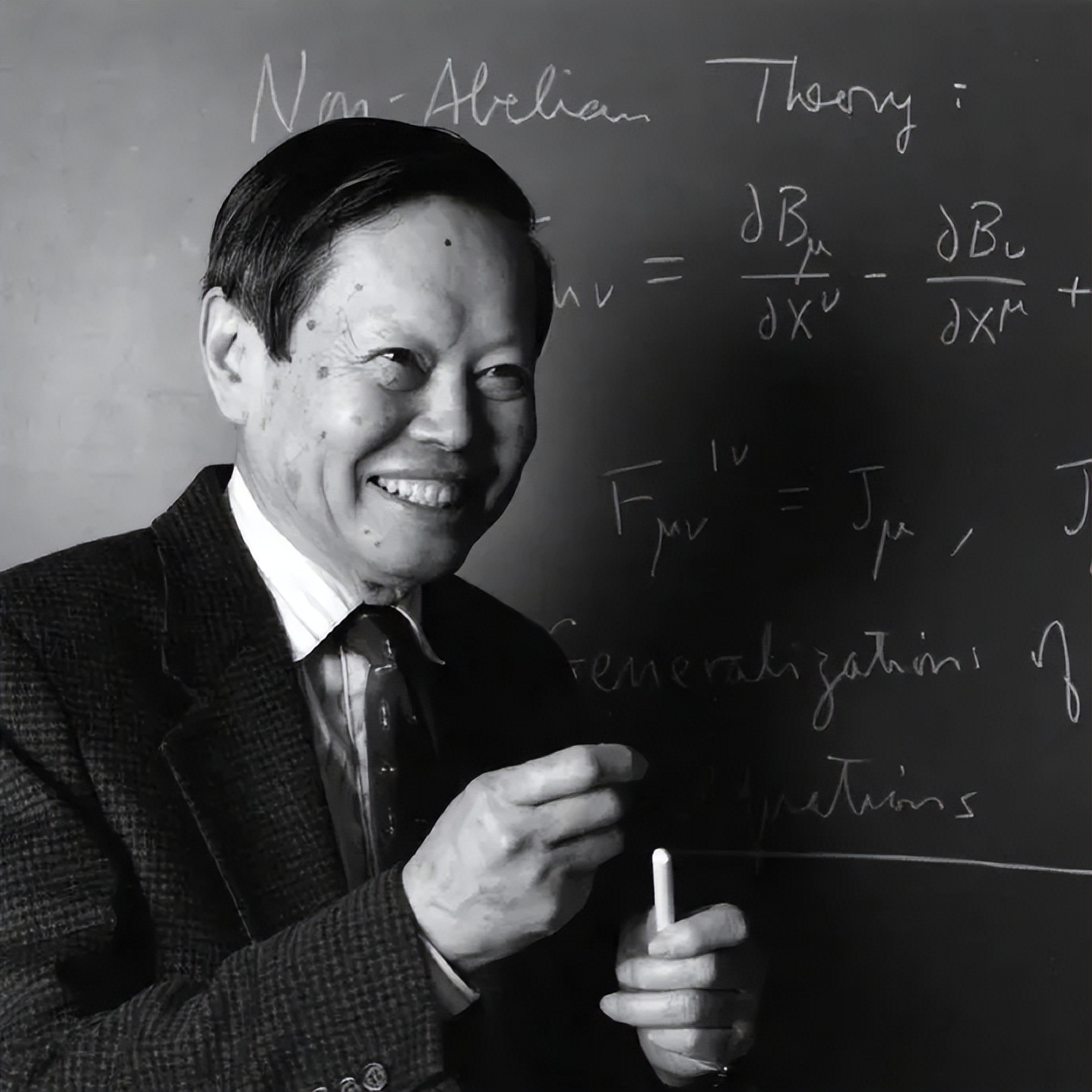

一位103岁的老人,走到了他漫长旅途的终点。他的名字,叫杨振宁。

消息传来,社交媒体上瞬间涌起巨浪。人们翻出那些熟悉的标签:诺奖得主、物理学巨匠、世纪争议……试图拼凑出一个完整的形象。

但或许,我们都看错了角度。

理解杨振宁,不能只看他的成就与争议,而要看他一生都在与一个对手博弈

时间

他既是时间的产物,也是时间的解题人。

01.

宇宙的时间:他找到了不对称的美

上世纪中叶,世界物理学的天空,被一朵“乌云”笼罩。

两个年轻的中国人,杨振宁和李政道,盯上了这朵云。他们要解决一个当时顶尖大师都想不通的问题:宇称守恒。

这是个什么概念?

通俗点说,在杨振宁之前,人们相信宇宙是个完美的“镜像世界”。你看着镜子里的自己,除了左右颠倒,一切物理规则都应该和现实世界一模一样。宇宙,是个绝对的“左撇子”或“右撇子”。

杨振宁和李政道偏不信。他们用一个石破天惊的理论证明:在微观粒子世界,这面镜子是“哈哈镜”。镜像里的东西,性质真的会变。宇宙,原来并不完美对称。

这个发现,等于在上帝写好的宇宙基本法里,找到了一个“漏洞”。它颠覆了整个物理学界的基础认知,也为两人赢得了诺贝尔奖,让华人的名字第一次登上了现代科学的顶峰。

这是杨振宁第一次战胜时间。他洞察了宇宙在某一刻的“不完美”,并给出了完美的解释。

但比诺奖更重要的,是另一个理论——杨-米尔斯理论。

如果说“宇称不守恒”是发现了一座宝藏,那“杨-米尔斯理论”就是画出了一张藏宝图,这张图,后来成了整个现代粒子物理学的“地基”。

此后数十年,无数科学家在这张图上盖起了大厦,拿走了更多的诺奖。杨振宁的那个理论,就像一个沉默的巨人,托举着整个学科,自己却站在幕后。

他的伟大,不在于那一瞬间的荣耀,而在于他为未来几十年的科学,节省了探索的时间。

02.

国家的时间:他选择在何时归来

后半生的杨振宁,活在了另一条时间轴里——国家的命运。

争议,也由此而来。

“年轻时不回国建设,老了回来享福?”这句诘问,跟了他很多年。

这其实是一个关于“时机”的命题。

我们不妨把时间拨回到他人生的黄金年代。那时的杨振宁,正处于创造力的巅峰,他的战场在普林斯顿,在全世界最顶尖的实验室里。而那时的中国,百废待兴,连一张安静的书桌都难保证。

让他回来,无异于让一位最顶尖的航海家,放弃远洋巨轮,回到一条小河沟里。他的才华,会被时代无情地浪费。

他选择留在美国,是为自己争取科研的“时间”,也是在为未来积蓄力量。

直到世纪之交,他回来了。

这一次,他带回的,不是一身疲惫,而是满载的“时间资本”。

他是什么?是“活化石”,是“定海神针”。他亲眼见过世界顶级科学是如何运作的,他的眼界和判断,能帮中国科学界少走几十年弯路。

他更是一块巨大的磁石。他的名声和站台,吸引了一批像姚期智这样的顶尖华裔科学家毅然回国。这种号召力,比几百亿经费都管用。他为国家争取的,是人才回归的“时间”。

他用自己的后半生,回答了一个问题:一个科学家,如何以最有效的方式报效祖国?

03.

未来的时间:他算清了一笔战略账

最能体现他“时间观”的,是那场著名的“对撞机之争”。

2016年,中科院院士王贻芳雄心勃勃,提议建造耗资千亿的大型粒子对撞机。他疾呼:再不建,中国高能物理将落后三十年!

这是一道关乎“面子”和“里子”的选择题。

一边是追赶世界前沿的宏大叙事,一边是杨振宁冷静的反对。他的理由,朴素得近乎“小气”:

太贵:千亿投资,是个无底洞,会挤占其他更紧迫领域的经费。

没人:我们缺少足够多的顶尖物理学家去使用和维护它。

为谁:建成后,主导的必然是外国科学家,我们可能沦为

“打工者”,为他人做嫁衣。

他给出的替代方案是什么?发展芯片产业,培养青年科学家。

当时,很多人骂他,说他保守,说他扼杀了中国成为世界科学中心的机会。

几年过去,中美科技战打响,芯片“卡脖子”的痛,刺痛了每一个人。

这时候,人们才猛然惊醒,杨振宁当初算的,根本不是一笔科学账,而是一笔战略账,一笔时间账。

他看清楚了。对于一个正在被围追堵截的大国来说,最宝贵的不是去探索宇宙的尽头,而是先解决眼前的生存问题。与其花几十年时间去赌一个不确定的“诺奖摇篮”,不如把资源投入到能立刻增强国力的“工业粮食”上。

他反对的不是科学,而是不切实际的“大跃进”。他守护的,是中国科技发展的宝贵“时间窗口”。

这就是战略级科学家的眼光。他看到的,不是未来五年,而是未来五十年。

杨振宁与翁帆的婚姻一直是舆论焦点。

但仔细观察他们的相处:一起出席学术活动,共同近二十年的风雨同舟,这何尝不是另一种形式的相伴?

我们习惯于用自己的一套标准去评判他人生活,却忘了感情的本质是两个人之间的事。

一段持续了近二十年的婚姻,本身已经说明了其真实性。

杨振宁的一生,是三个时间维度的叠加。

在宇宙的时间尺度里,他是不对称之美的发现者。

在国家的时间尺度里,他是精准回归的播种者。

在未来的时间尺度里,他是清醒务实的守护者。

人们习惯于用“道德”的尺子去丈量他,用“功过”的框架去定义他。却忘了,他是一个用一生去计算“时间价值”的人。

他算清了宇宙的法则,也为我们算清了一笔关于发展的账。这笔账,叫未来。

如今,这位时间的解题人,解完了最后一道题,回到了属于他的永恒时间之中。

而我们,将继续在他划下的那条最节省时间的路上,走下去。