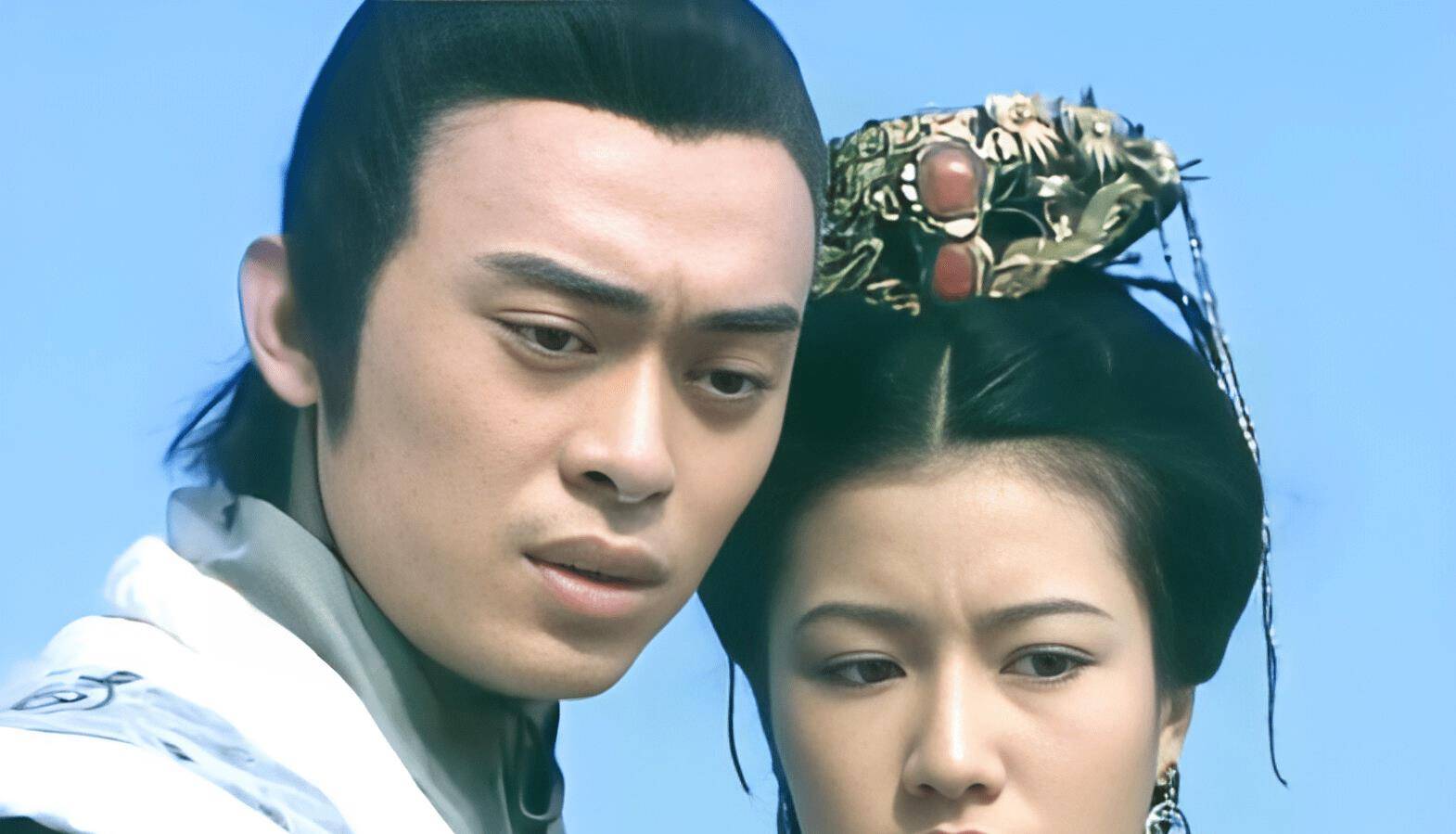

在《天龙八部》里,虚竹就像一棵被大风刮来刮去的野草,看上去完全不能自主——可偏偏,他却在命运的夹缝中悄悄扎根,最终活成了谁都没想到的样子。

一个小和尚,原本只想在少林寺清清静静地诵经念佛,结果呢?不仅成了灵鹫宫主人,还当了西夏驸马,更是武林中数一数二的高手。

如果你只把他的人生总结成“运气好”或“真惨啊”,那就太表面了。虚竹最打动人的地方,恰恰是他在“被安排”的命运中,默默完成了属于自己的觉醒。

虚竹的前半生,是被标签贴满的——“少林寺小和尚”“玄慈方丈的私生子”“严守清规的佛门弟子”……

这些身份像是牢牢裹住他的外壳,看似坚固,实则脆弱。第一次下山,包不同一句“水中虫子”就把他问懵了。那一刻,这个一直机械遵守戒律的小僧,第一次对“为什么守戒”产生了动摇。

他从来没真正思考过“为什么”,他只是被告知“必须这样做”。就像一尊还没塑成形的泥像,被别人的手捏来按去。

命运的第一次强行改写,发生在他意外破解珍珑棋局。无崖子废掉他的少林内力,硬是把逍遥派七十年的功力“塞”给了他。

虚竹懵了,他挣扎着说:“我要回少林寺。”那不是固执,而是一种本能般的恐惧——当一个人连“自己是谁”都搞不清,任何新身份,都像一道枷锁。

回头看虚竹的人生转变,几乎全是“被逼的”:破荤戒、开杀戒、犯色戒……没有一样是他主动选的。就连成为灵鹫宫主,也是被推着坐上去的。

但你细细品,这些“被迫”之中,却藏着他自己都未必察觉的“主动”。比如当天山童姥被三十六洞主围攻,虚竹明知她作恶多端,还是出手相救。为什么?因为他心里装着最朴素的良善:“她再坏,也是一条命。”

这种善意,跨越门派、超越规则。少室山大战,他毫不犹豫站到萧峰和段誉那边,理由简单得可爱:“我看不得英雄被欺负。”

最经典的是西夏冰窖那三天。童姥把他和李清露关在一起,看似是一场算计,可黑暗中,虚竹展现出的不是欲望,而是温柔。他说:“天上地下,我只盼再见你一面。”那一刻,从前那个只会背经的小和尚“死”了,一个真实、完整、有血有肉的人——活了过来。

成为灵鹫宫主之后,虚竹并没有被权力迷惑。面对叛乱,他本可以用“生死符”镇压,就像童姥那样。但他没有。他选择解开生死符,化解仇恨。

这不是软弱,而是通透。童姥用恐惧控制人,最终自己也活在恐惧中;虚竹用善意换信任,反而赢得了真心的追随。

更让人回味的是他对少林寺的态度。即使被逐出山门,他仍跪别玄慈,说:“我就算死,也永远是少林弟子。”

听起来有点矛盾?明明已经还俗结婚,还执着这个名分做什么?可虚竹真正在意的,从来不是少林寺的戒律,而是那个最初真实、善良的自己。

到了雁门关,他与萧峰并肩作战,牵挂的不再是个人清誉,而是天下百姓的安危。这一刻的他,反而最靠近佛家所说的“普度众生”。

《天龙八部》里说“无人不冤,有情皆孽”,虚竹好像完美符合这个设定:想当和尚当不成,得了武功不开心,拥有权势反成负担。

但你若只把他看作命运的傀儡,就太小看金庸的深意了。

无崖子传功给他,看中的是他“心地纯善”;童姥逼他破戒,反而释放了他被压抑的人性;就连他与李秋水的生死对决,也成了他贯通武学的契机。

这一切看似偶然,却都指向一个真相:世界扔给他的,其实都是他本性该得的。虚竹的幸运,不在于他“得到什么”,而在于命运从未偏离他的本心。

故事的结尾,虚竹带着李清露回到灵鹫宫,远离江湖纷争。有人说这是一种妥协,但在我看来,这恰是他的清醒——他不再执着“该成为什么人”,而是坦然接受“我是谁”。

在这个人人算计的武林里,虚竹用最笨的方式,走出一条最清醒的路。他让我们看到:所谓的命运洪流,从来不是要对抗的敌人,而是照见本心的一面镜子。

当你学会在“被选择”中聆听自己,再荒诞的世界,也会为你让出一条坦然前行的路。