“在家是小霸王,出门变小绵羊”——这是很多家长头疼又困惑的现象。孩子在家大喊大叫、指手画脚,一到外面就缩手缩脚、躲在身后,甚至一句话都不敢说。这不是性格问题,而是孩子在不同环境中,习得的不同“生存策略”。说白了,孩子其实在用最原始的方式告诉我们:“我需要更安全、更有力量的陪伴。”

为什么孩子会“窝里横,外面怂”?关键在于“安全感”的分配不均。家里,他是“中心人物”,一哭闹,爸妈就让步;一发脾气,要求就被满足。久而久之,他学会了:情绪是工具,控制是手段。而在外面,规则是模糊的,人是陌生的,他不确定自己能不能“说了算”,于是退缩、依赖、不敢表达。这不是胆小,而是他还没学会如何在“不掌控他人”的情况下,建立自己的力量感。

第一步:在家“去特权化”,建立清晰规则

爱不等于无底线满足。孩子需要知道:家是温暖的港湾,但不是可以为所欲为的“王国”。当孩子通过哭闹得到糖果、逃避收拾玩具时,我们其实是在“奖励”他的情绪操控。正确的做法是:温柔而坚定地设立边界。比如,“零食时间是下午4点,现在不是,哭也没用。”“玩具玩完了要收好,妈妈陪你一起。” 规则一旦建立,全家统一执行,不因情绪波动而改变。孩子会在反复体验中明白:世界不是围着我转的,但我的感受被尊重,我的行为有边界。

第二步:教他“表达”,而不是“发泄”

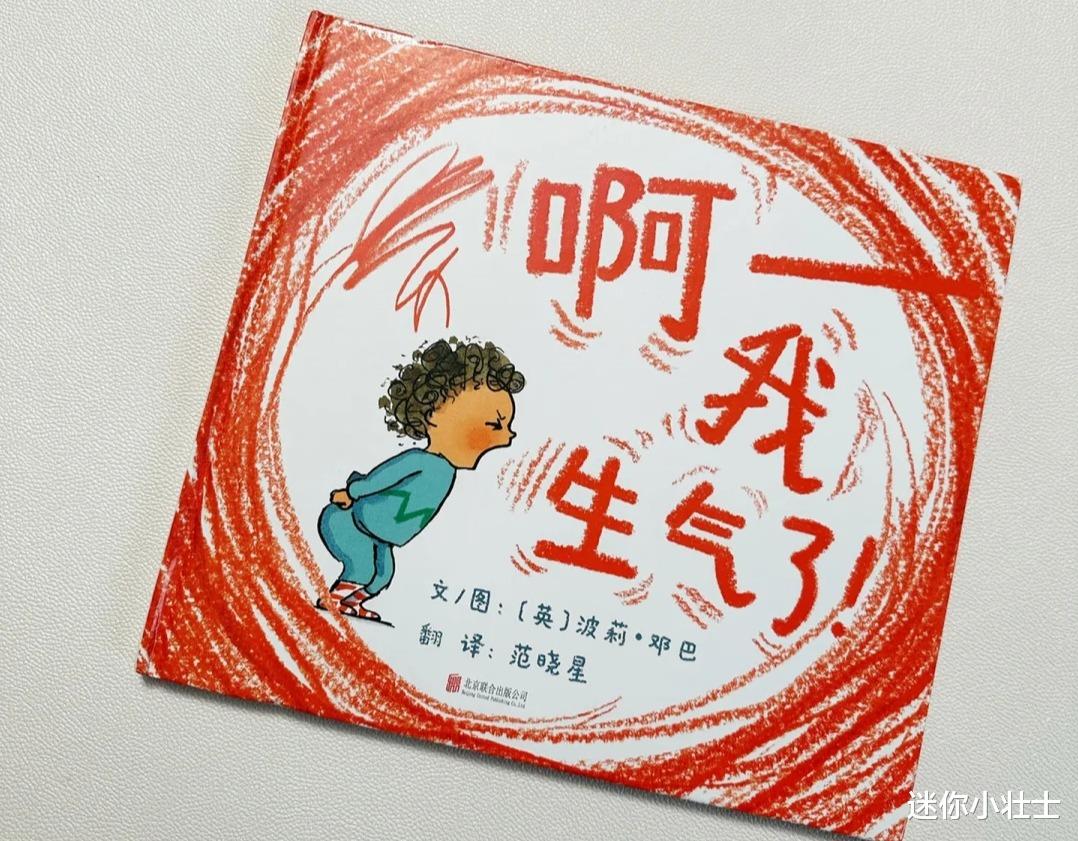

孩子发脾气,是因为他还不会用语言表达复杂情绪。我们可以在他平静后,帮助他“翻译”情绪:“刚才你想玩滑梯,但小朋友在排队,你等不及了,所以很生气,对吗?” 这样,孩子逐渐学会用语言表达“我生气了”“我不开心”,而不是直接推人、尖叫。平时也可以通过绘本、角色扮演,教他如何打招呼、如何请求加入游戏、如何说“不”。表达能力,是孩子在外社交的“第一道铠甲”。

第三步:做“脚手架”,而不是“挡箭牌”

当孩子在外退缩时,很多家长会立刻冲上去替他说话:“宝贝你怎么不叫人啊?”“你大胆点!” 这反而会加重孩子的无力感。正确的方式是做“脚手架”——提供支持,但不替代。比如,带孩子去公园前,可以先说:“今天我们可以试试和小朋友一起玩沙子,你想怎么开始?是先看一会儿,还是想问问能不能加入?” 当孩子犹豫时,蹲在他身边,轻声说:“妈妈在这儿,你准备好了可以过去。” 允许他用自己的节奏靠近世界。每一次小小的尝试,都是铠甲生长的一块拼图。

第四步:在家“演练”,在外“复盘”

社交能力是练出来的。可以在家玩“情景模拟”游戏:爸爸扮演陌生人,孩子练习说“我不认识你”;妈妈假装想玩他的玩具,他练习说“等我玩完了给你”。游戏中的成功体验,会增强他的信心。回家后,不急于评价“你怎么又不敢说话”,而是温和复盘:“今天那个小哥哥在玩秋千,你站在旁边看了好久,是不是有点想玩?下次我们可以试试说‘我可以轮流吗?’” 肯定他的观察和意愿,比催促他“快去”更有力量。

第五步:接纳“怂”的时刻,给予无条件的爱

孩子在外面胆小、退缩,不是错。我们要接纳他“还没准备好”的状态。不要当着外人批评他“你怎么这么胆小”,这会让他把“外面”和“羞耻”联系起来。相反,要传递这样的信息:“在外面感到紧张很正常,妈妈小时候也这样。没关系,我们慢慢来。” 孩子只有在被全然接纳时,才敢真正迈出脚步。

“窝里横,外面怂”不是性格缺陷,而是成长的信号。它提醒我们:孩子需要的不是被纠正,而是被理解;不是被催促,而是被赋能。当我们在家建立规则,在外提供支持,孩子自然会从“靠情绪控制他人”的虚假强大,走向“靠能力应对世界”的真正勇敢。

真正的铠甲,不是在家横行霸道的气势,而是在陌生环境中依然能说“我可以试试”的底气。这份底气,来自父母稳稳的爱,和一步步的陪伴。