十月的风,吹乱了跑者的训练计划,也吹来了跑圈的一丝寒意。

一觉醒来,比赛没了。

这成了许多跑者这个月最真实的写照。

从临汾到延庆,从大厂到蠡县,一连串的“取消”或“暂缓”公告,像一场突如其来的霜冻,让本该火热的金秋跑马季,瞬间冷静下来。组委会公告里那个模糊的“因故”,在“11月新规将落地”的传闻中,显得格外意味深长。

跑圈被撕裂了。

一半是错愕与惋惜,另一半,则是对未来的迷茫与观望。

然而,就在这片“退烧”的声浪中,千里之外的济南,却像一位执着的逆行者,不仅没有踩刹车,反而猛踩了一脚“油门”。

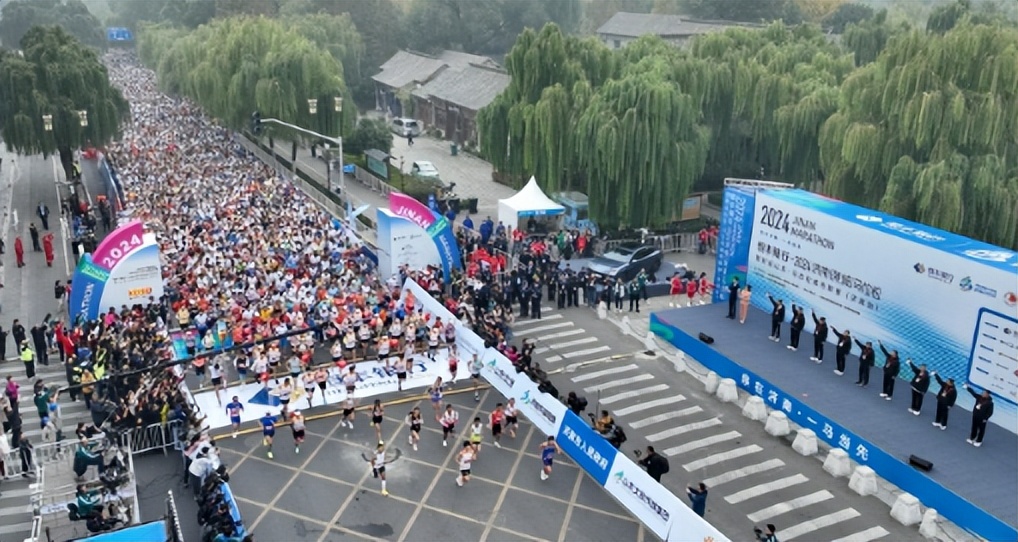

大明湖畔,起跑拱门已悄然竖起;三万张中签号码布,正带着泉城的温度,飞向全国跑友手中。

10月19日,这场中国田协认证的A1赛事,将如期鸣枪。

这冰火两重天的反差背后,究竟发生了什么?

答案,或许比我们想象的更深刻。这不是一场简单的“幸免”,而是一场中国马拉松行业深度调整的“开卷考试”。而济南,正试图交出第一份高分答卷。

一场“供给侧改革”的阵痛,谁在裸泳?

网传的新规,像一把锋利的手术刀,精准地切向了行业积弊:县区级赛事要“瘦身”,地级市年度办赛要“限量”,高负债地区直接“禁办”。矛头直指那些“重精英轻大众”“比排场拼奖金”的虚火。

说白了,过去那种“大干快上”、一哄而上的野蛮生长模式,走到了尽头。

2024年全国749场路跑赛事的盛况,已成过往。

如今,“退烧”是必然,洗牌正在进行。那些耗资数百万却毫无特色、服务粗糙、只求一时热闹的“拍照式”赛事,终究在政策与市场的双重检验下,露出了底裤,尴尬退场。

这阵痛,痛的是投机者,而对于真正热爱跑步、尊重跑者的城市来说,这恰恰是“强者恒强”的开始。

济南的“逆流而上”,不是莽,而是底气。

这份底气,就藏在它对一场马拉松的深刻理解里。

一场马拉松,到底在比什么?

当很多赛事还在纠结于“能不能办”的时候,济南已经在思考“该怎样办得更好”。它用四个维度,重新定义了一场比赛的标准。

1. 比“赛道”——跑的是老城灵魂,也是新城雄心

从大明湖的烟波浩渺出发,一路掠过黑虎泉的虎啸、趵突泉的腾空,最终奔向千佛山的巍峨与CBD的摩天轮廓。

42.195公里,被济南巧妙地串成了一条“会呼吸的项链”。从简单的城市巡游,变成一场时空对话。

有跑友说得好:“每一步都踩在历史的褶皱里,风里有李清照的词,也有量子实验室的光。”

这,就是一座城市的自信。它敢于将最古老的灵魂与最前沿的雄心,毫无保留地展现在你脚下。

2. 比“分枪”——表面是技术,里子是尊重

全马、半马、欢乐跑,三枪发令,前后错开20分钟。

别小看这20分钟。对于顶尖选手而言,这意味着不必在“人海”中挣扎,可以心无旁骛地冲击PB;对于大众跑者来说,这意味着不必被“大神”们冲得七零八落,可以从容地享受自己的节奏。

这看似一个技术微调,背后却是对每一个奔跑个体的最大尊重。尊重每一双脚,就是对城市秩序的最大敬畏。

3. 比“奖励”——从“精英”到“凡人”,一个都不少

名次奖,从TOP50慷慨地扩到TOP100;市民奖,从TOP10翻倍到TOP50。

这还不够。济南还干了件特别“暖”的事:为完成人生首马的跑友,送上定制纪念T恤;为全程成绩突破3小时10分的勇士,颁发专属“英雄帖”。

这翻译过来就是:济南要的,不只是金字塔尖的荣耀,更是万人奔跑的集体记忆。它让每一个努力奔跑的人,无论快慢,都能感受到“被看见”的温暖。

4. 比“企业家赛中赛”——一条赛道,也是一条产业链

当北大、清华、复旦、港大、山大等十余所顶尖商学院的EMBA们组团打卡时,这场马拉松的格局,瞬间被打开了。

它不再仅仅是一场体育IP,而是一个流动的、高能级的“城市招商局”。泉水补给站旁,可能诞生下一个商业奇思;赛道上的并肩前行,可能促成一次重磅合作。

济南想的,是如何把三万人的流量,变成推动城市发展的能量。

当发令枪响起,我们到底在迎接什么?

全国多地按下“暂停键”,本质上是一次行业“供给侧改革”的必然阵痛。粗放式办赛、运动式招商的时代,终将让位于精细化、专业化、市场化的新常态。

而济南的这次“反向操作”,就是一次大胆的“路测”。它在测试一条“高质量办赛”的新路径,测试一座城如何将赛事做成节庆,将流量做成留量,将一场奔跑,做成一个世纪。

10月19日,大明湖畔,秋高气爽,泉水叮咚。

如果你也厌倦了“取消通知”带来的失落,如果你也想在“不确定性”里抓住一份滚烫的“确定”,那么,不妨来济南。

用42.195公里,给自己一次酣畅淋漓的“重启”。

在趵突泉的汩汩声里,感受生生不息的力量;在千佛山的晨钟暮鼓里,寻找内心的宁静;在赛后一碗热气腾腾的把子肉里,重拾人间烟火的温暖。

在这里,重新感受心跳,感受秩序,感受人间值得。

泉城等你,不见不散。

毕竟,全国都在观望,而济南,已经开跑。