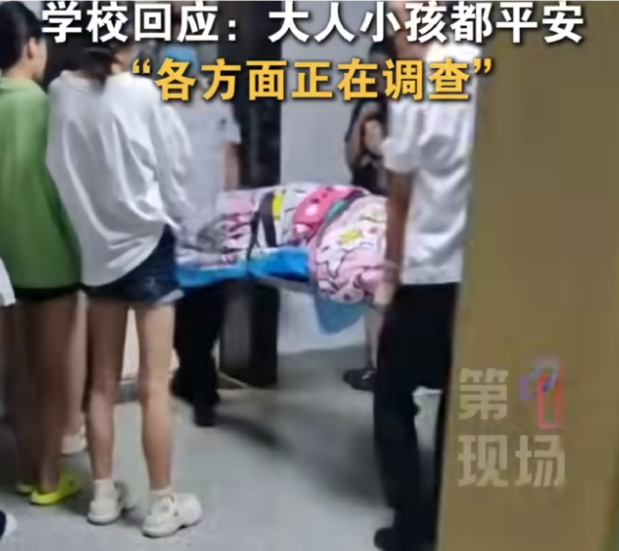

2025年9月12日,甘肃农业职业技术学院(兰州校区)一名大二女生在宿舍内分娩的视频引发全网关注。画面中,被担架抬出的女生、被他人抱离的婴儿,以及“女生失血过多去世”的谣言,瞬间将这所高校推上舆论风口浪尖。9月16日,校方明确回应“母婴均平安,住院治疗中”,这场风波的“生命结局”虽尘埃落定,但其背后暴露的教育、管理与支持系统的多重漏洞,仍需被深入审视。

一、被忽视的“日常需求”

这场看似突发的“宿舍分娩”,实则是长期问题积累的爆发。

从性教育层面看,尽管该校2024年曾举办过性健康讲座,但内容生硬、参与度低,学生对怀孕体征、避孕知识等基本常识“匮乏”到令人震惊——妊娠近10个月的身形变化,竟未被室友、宿管或教师察觉。这并非偶然:当性教育仅以“讲座”形式存在,未纳入必修课,未采用情景剧、短视频等贴近学生的表达方式,知识便无法真正“入脑”;当教育内容停留在“理论说教”,缺乏对“如何应对意外怀孕”“避孕工具使用”等实操指导,学生面对真实情境时便只能陷入无助。

校园管理的“机械化”同样暴露无遗。宿舍是学生日常生活的核心场域,宿管的职责不仅是“查寝”,更应包括对学生身心变化的观察。但在这起事件中,近10个月的孕期未被任何日常巡查捕捉到,所谓的“健康管理”显然停留在“形式合规”层面。更关键的是,心理支持的缺失让女生彻底“失语”——当她承受巨大压力时,校内没有匿名心理咨询信箱,没有24小时热线,没有可信赖的倾诉对象,最终只能选择独自面对生育风险。

社会支持系统的断层则加剧了危机。事件中,女生的伴侣全程“隐身”,未承担任何避孕或支持责任;家长对子女的身心变化“选择性回避”,将性教育视为“不可言说的话题”。这种“家庭-伴侣-学校”的支持链断裂,让女生在危机中彻底孤立无援。

二、责任归属与生育权的双重叩问

事件发酵后,舆论场呈现出复杂的分歧:一方追问“校方是否失职”,另一方讨论“女生是否该担责”;有人强调“成年学生有生育权”,也有人担忧“学业中断与抚养困境”。这些争议的本质,是对“高校责任边界”与“学生权益保障”的深层思考。

关于校方责任,批评声集中在“教育管理缺位”——性教育流于形式、健康监测机制失效、心理支持系统缺失,这些都属于高校应尽的“基本义务”。正如网友@植物人史军7所言:“性教育不是‘选修课’,而是学生安全成长的‘必修课’。”高校若将性教育简化为“完成任务”,将学生管理异化为“打卡式巡查”,便是对教育本质的背离。

关于个人责任,部分舆论认为女生“缺乏自我保护意识”,但这种批评需置于具体语境中:当性教育缺失导致她“不懂如何避孕”,当心理支持缺失让她“不敢求助”,个体的“疏忽”实则是系统性失责的结果。正如网友@百花香帅38的反问:“如果连基本的生理知识都没人教,我们凭什么要求她‘完美规避风险’?”

而关于“生育权与现实的冲突”,支持方强调“成年学生有权决定生育”,但更呼吁“配套支持措施”(如学业衔接、托育服务);反对方则担忧“学业中断”“经济压力”对女生的二次伤害。这场争论的核心,其实是社会对“学生权益”与“高校功能”的重新定义——高校不仅要“教书”,更要“育人”;不仅要关注“知识传递”,更要守护“人的完整性”。

三、从“个案追责”到“系统整改”事件发生后,校方承诺“后续公布结论”,但舆论更关注的,是能否通过这次危机推动实质性改变。结合专家建议与现实需求,改进需从“学校-家庭-社会”三方协同发力。

在学校层面,性教育必须“脱胎换骨”:将其纳入必修课,采用案例教学、情景剧等学生易接受的形式;联合医院开展避孕实操培训,让知识转化为“应对能力”。健康管理需“从形式到实质”:培训宿管员掌握基础医疗观察能力,每学期联合社区提供匿名孕检服务,将“被动处理”转为“主动预防”。心理支持要“打破沉默”:在宿舍楼设置匿名心理咨询信箱,开通24小时心理热线并对接校外专业机构,让学生“有处可说、有话敢说”。

家庭与社会需成为“后盾”而非“旁观者”。家长应主动学习性健康知识,建立信任沟通,关注子女的身心变化而非“避而不谈”;政策层面需推动性教育纳入高校考核指标,卫健部门提供免费避孕药具进校园,从制度层面保障教育落地;媒体则需减少猎奇报道,聚焦“性教育普及”“管理改进”等公共议题,避免对当事人造成二次伤害。

真正的关怀,在“日常被看见的需求里”这场宿舍分娩事件,是一面照见高校教育短板的镜子。它提醒我们:教育的终极目标不是“不出事故”,而是“看见每个学生的真实需求”。当性教育不再是“禁忌话题”,当校园管理从“机械巡查”转向“人文关怀”,当社会支持系统从“断层”走向“协同”,类似的悲剧才能真正远离。

正如网友@三思逍遥45所言:“真正的关怀不在热搜中,而在日常被看见的需求里。”愿这次事件能成为一个起点,推动高校从“管理型”向“成长型”转型,让每个学生都能在安全、尊重的环境中,完成从“孩子”到“独立个体”的蜕变。

评论列表