苍墨开新境,指韵立千秋——钱中诚书画艺术的传承与突破

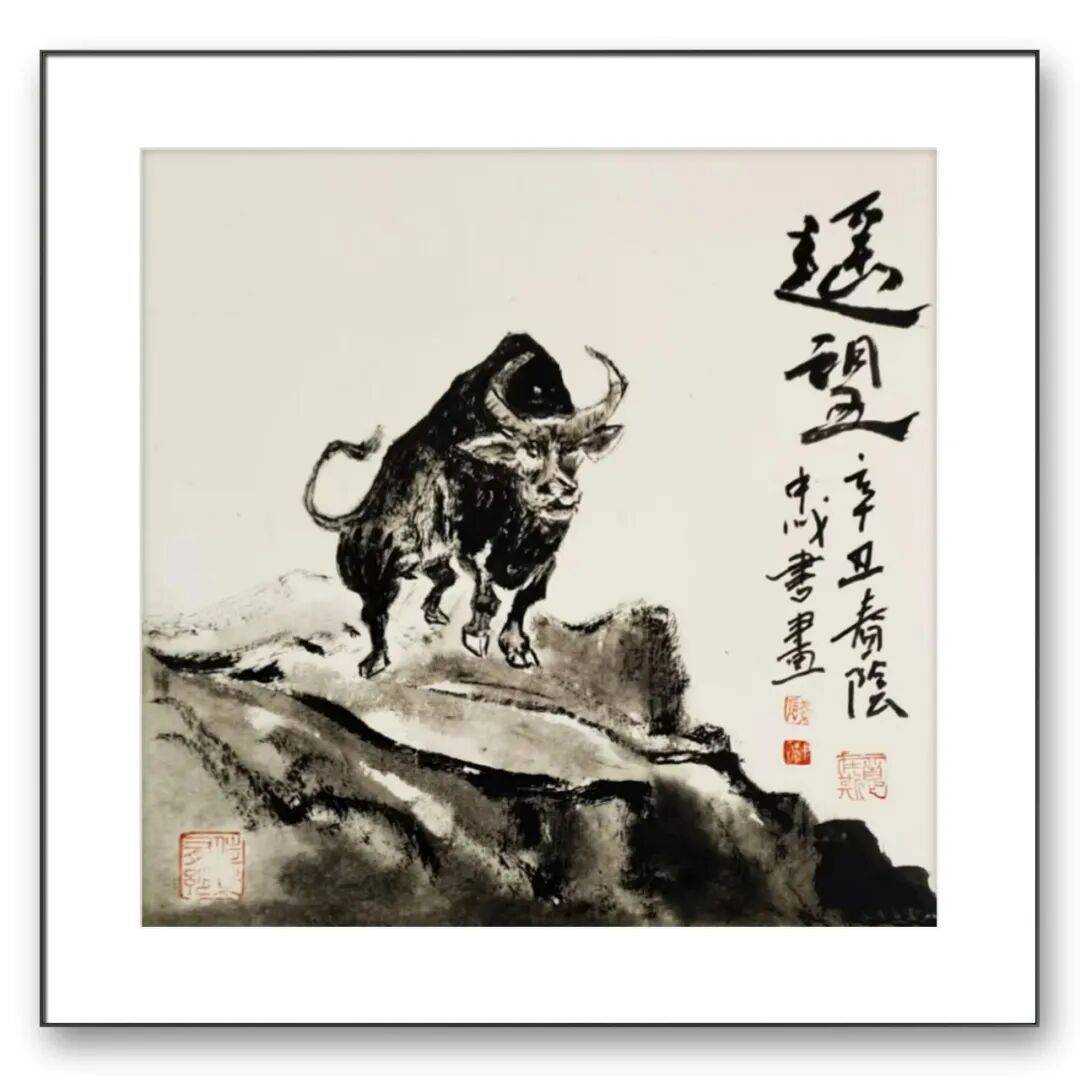

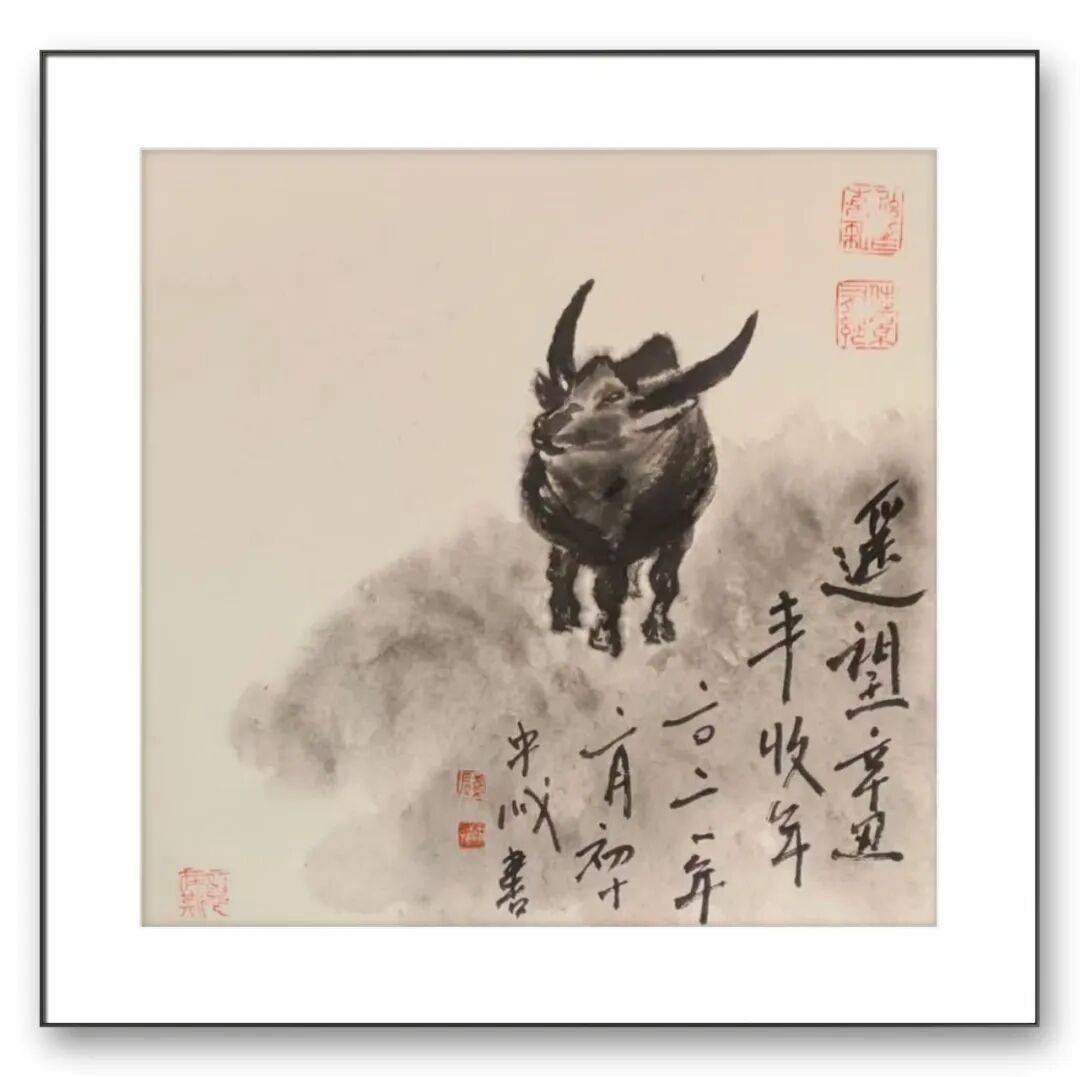

在中国书画艺术的浩瀚星空中,钱中诚先生如一颗特立独行的恒星,以“独辟蹊径”的艺术勇气,在传统与现代的张力之间,铸就了属于自己的艺术宇宙。他的笔墨苍润奇拙、力透纸背,指墨技法与泼彩创新相得益彰,更以教学实践为桥梁,将艺术的火种播撒四方,成为当代书画界“继承与创新”的标杆式人物。

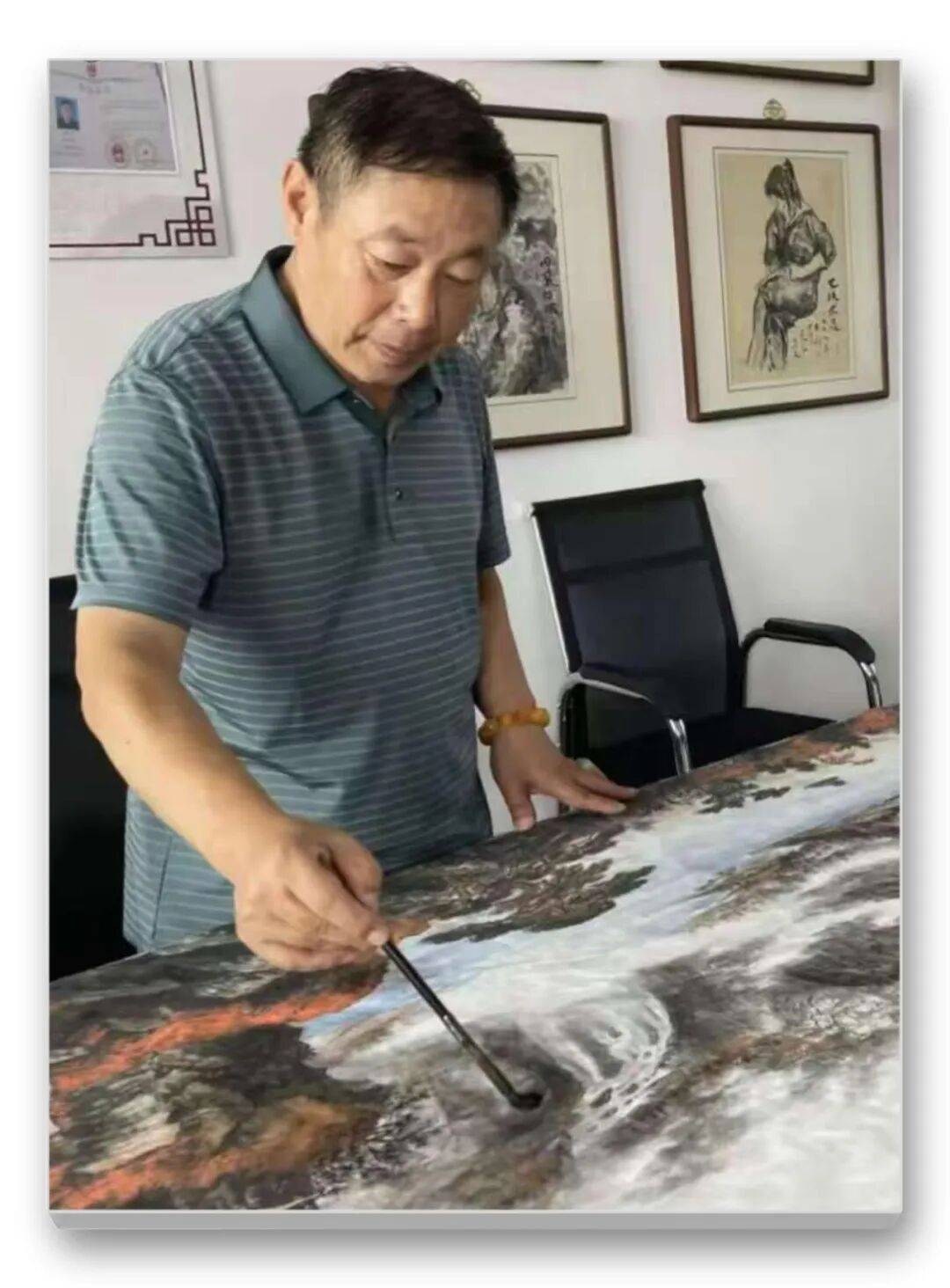

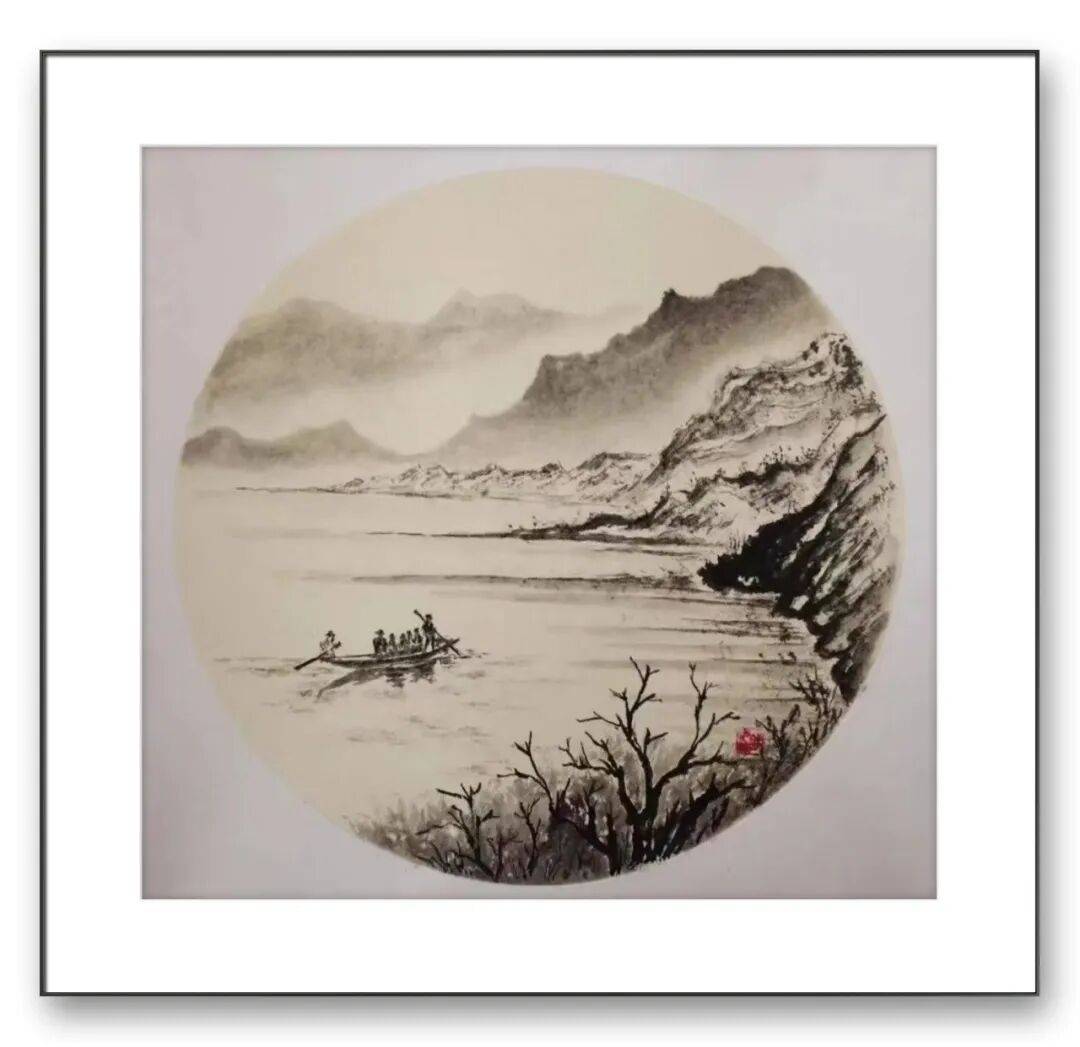

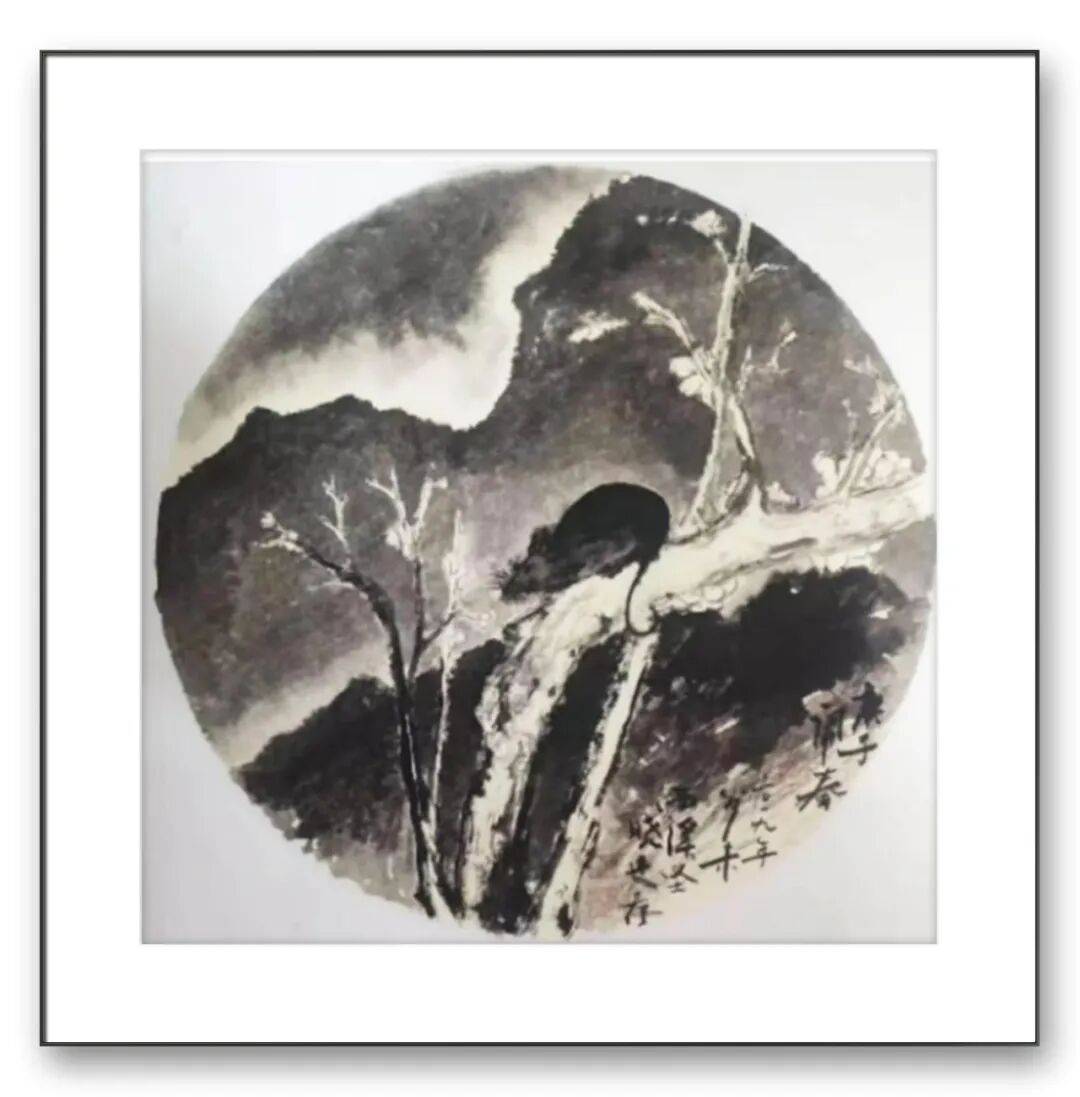

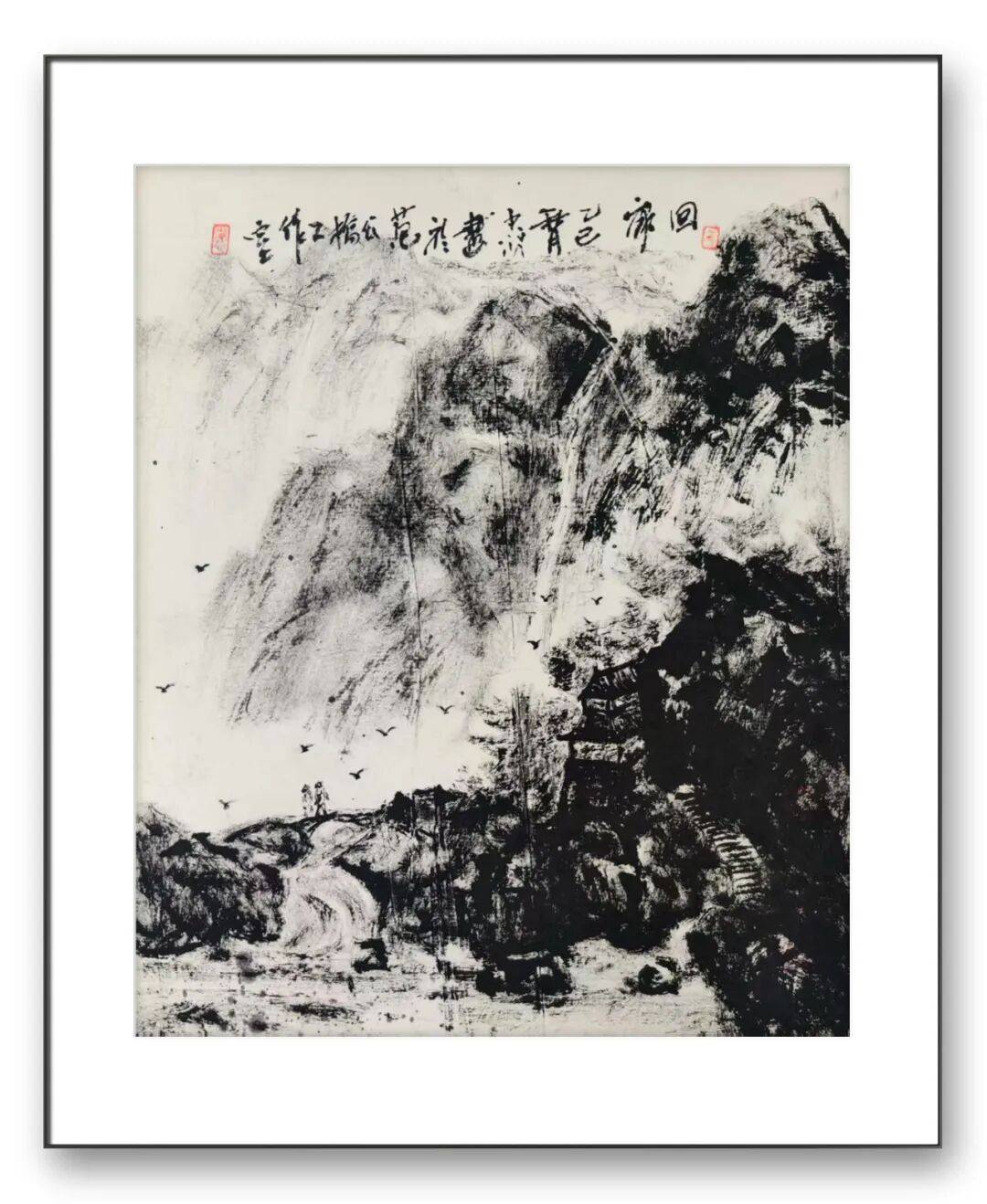

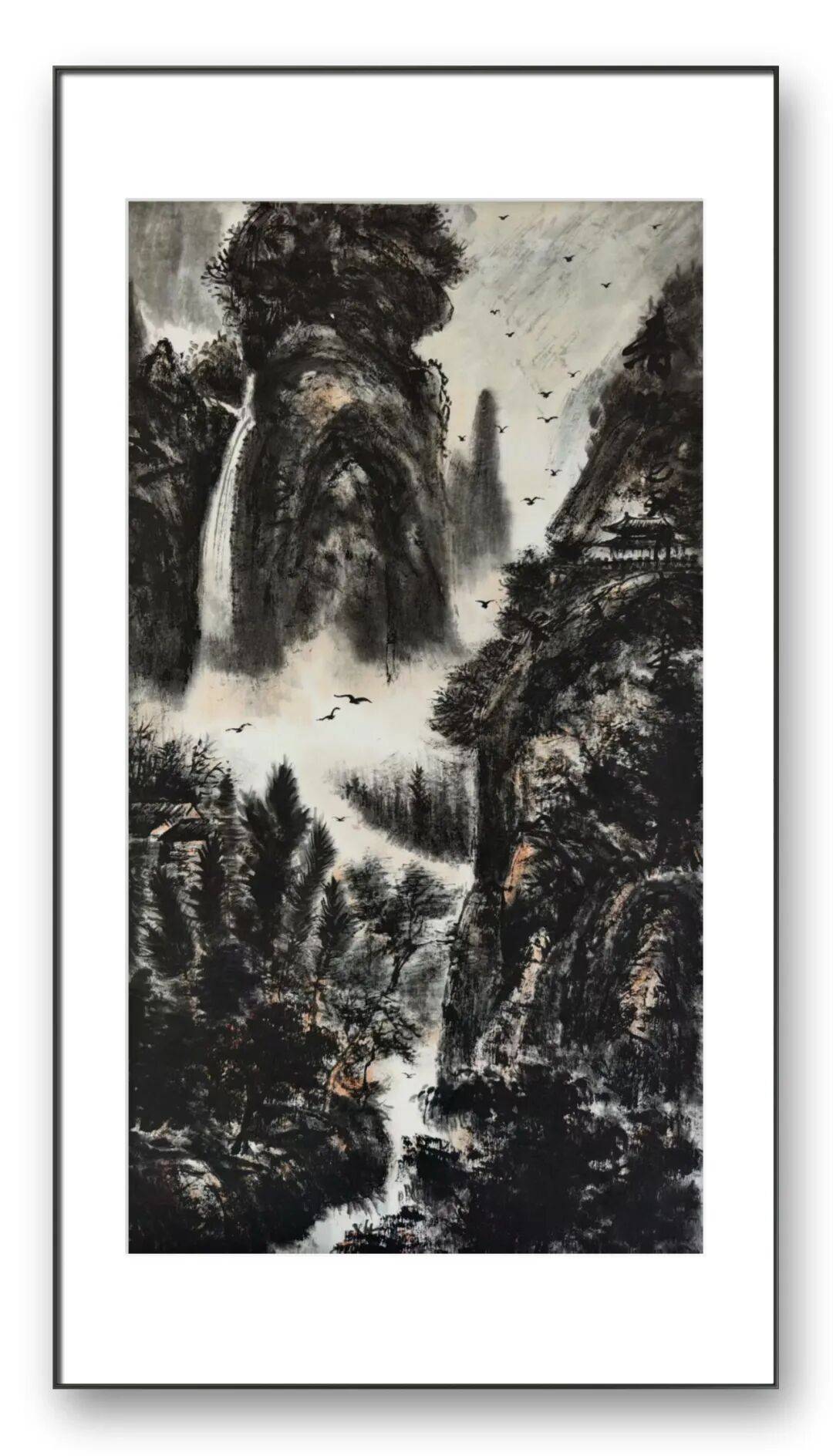

钱中诚先生以指尖代笔,勾勒山石轮廓的线条粗粝而不失灵动,枯笔处如老藤盘桓,湿笔处似春水漫石,“苍”与“润”的辩证统一,尽显笔法的张力。这种张力并非刻意为之,而是源于他对书法线条的深刻理解:将篆隶的古朴、行草的纵逸,熔铸于指墨的点画之间,每一笔都如“锥画沙”“屋漏痕”,既具书写性,又有雕塑般的体积感。

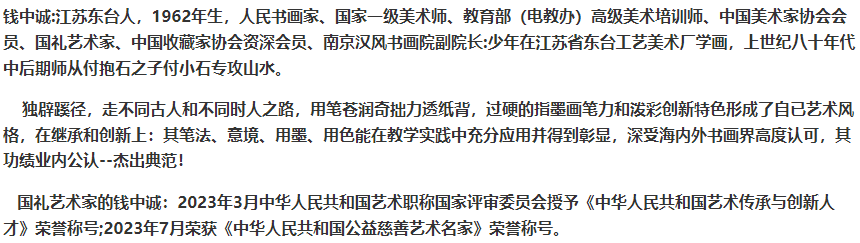

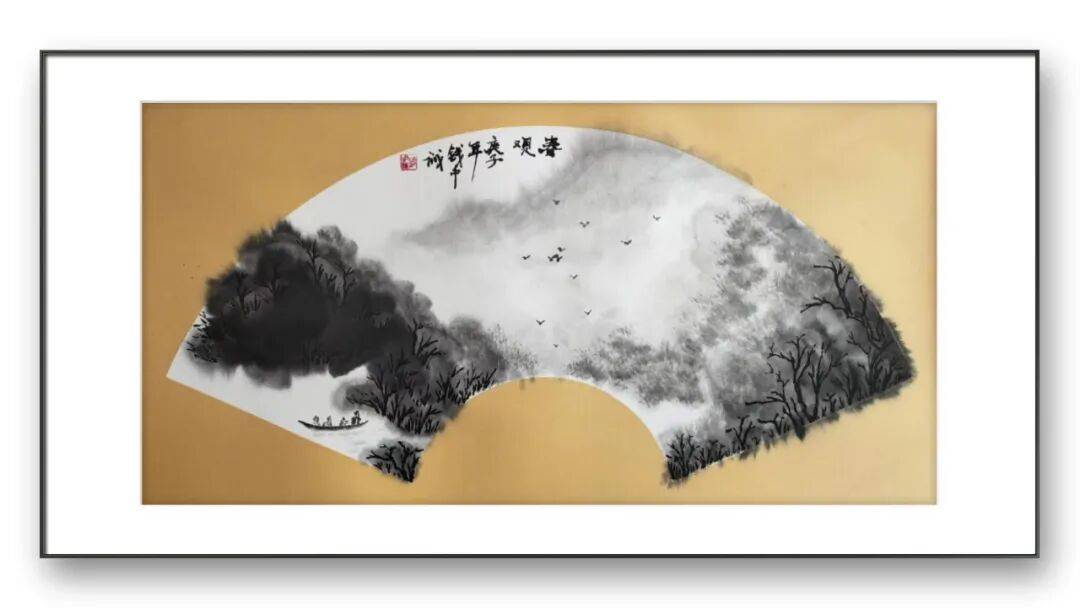

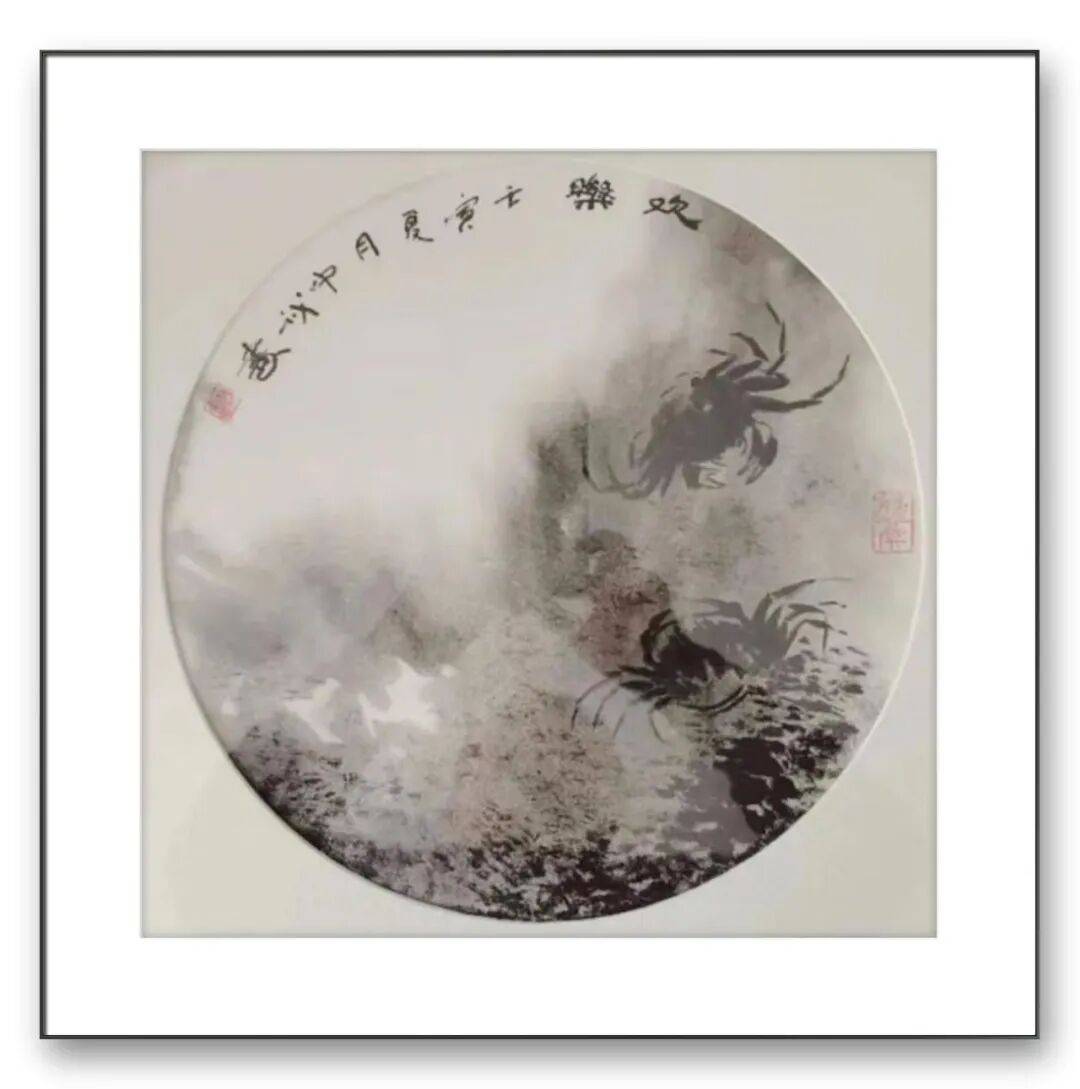

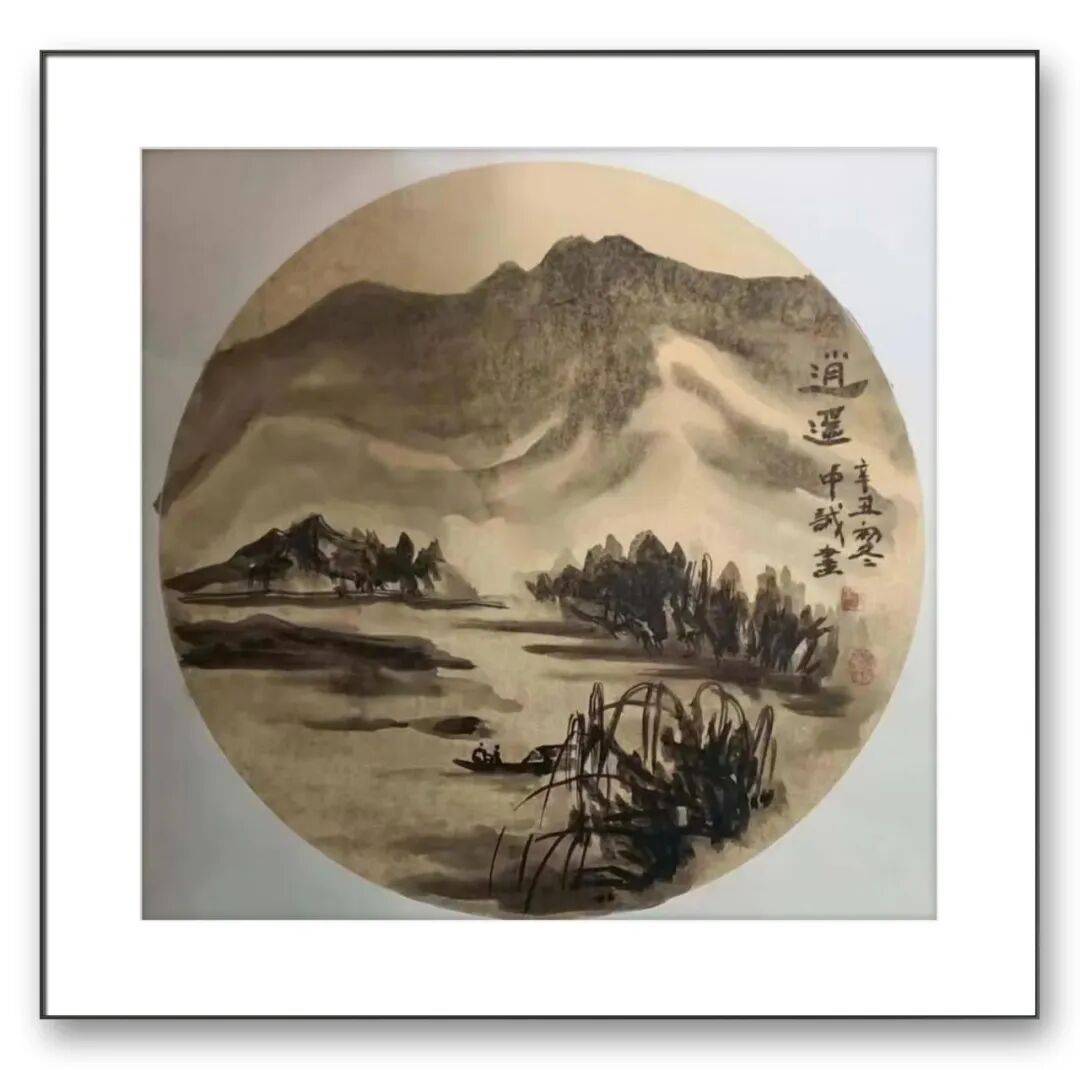

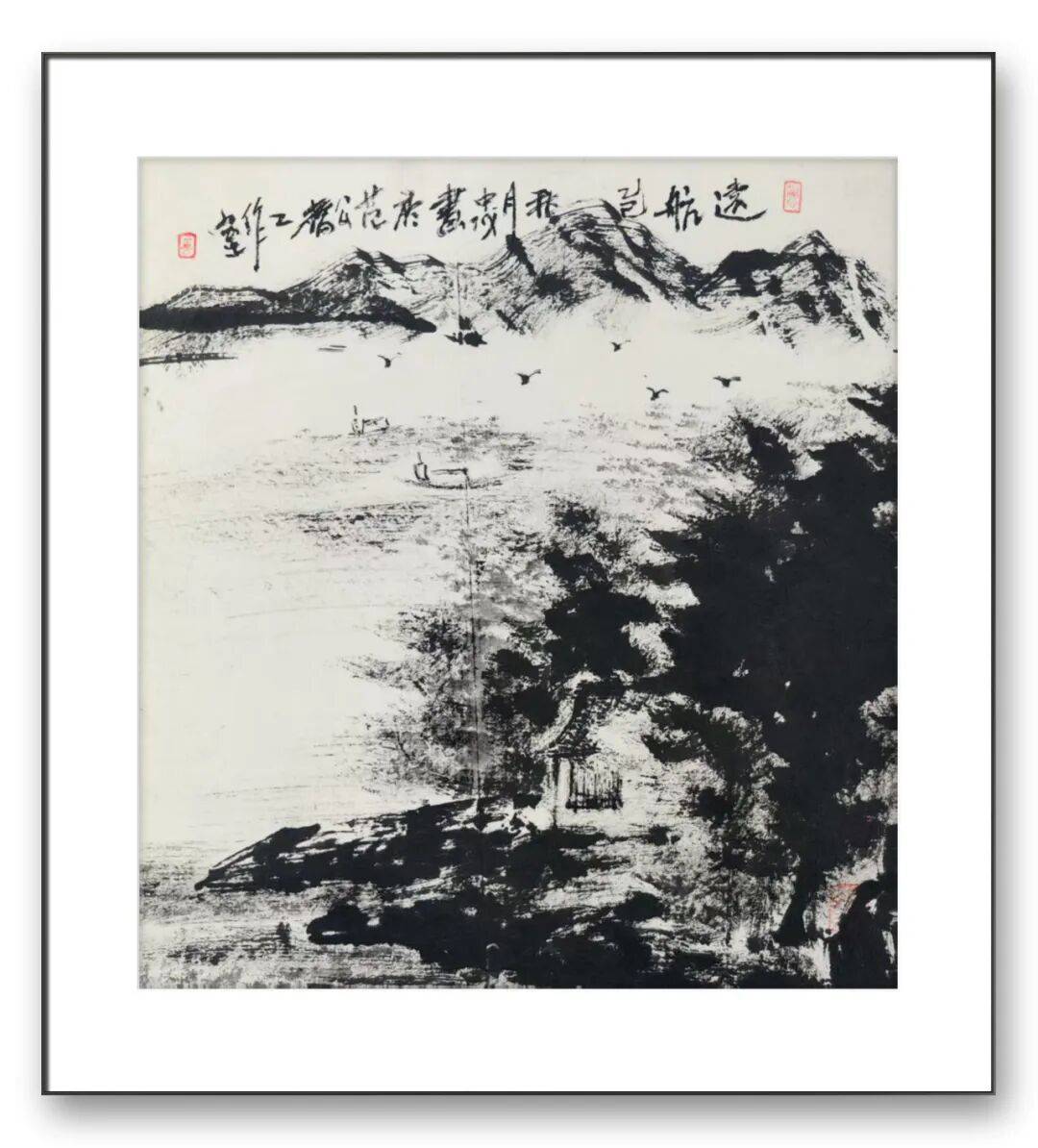

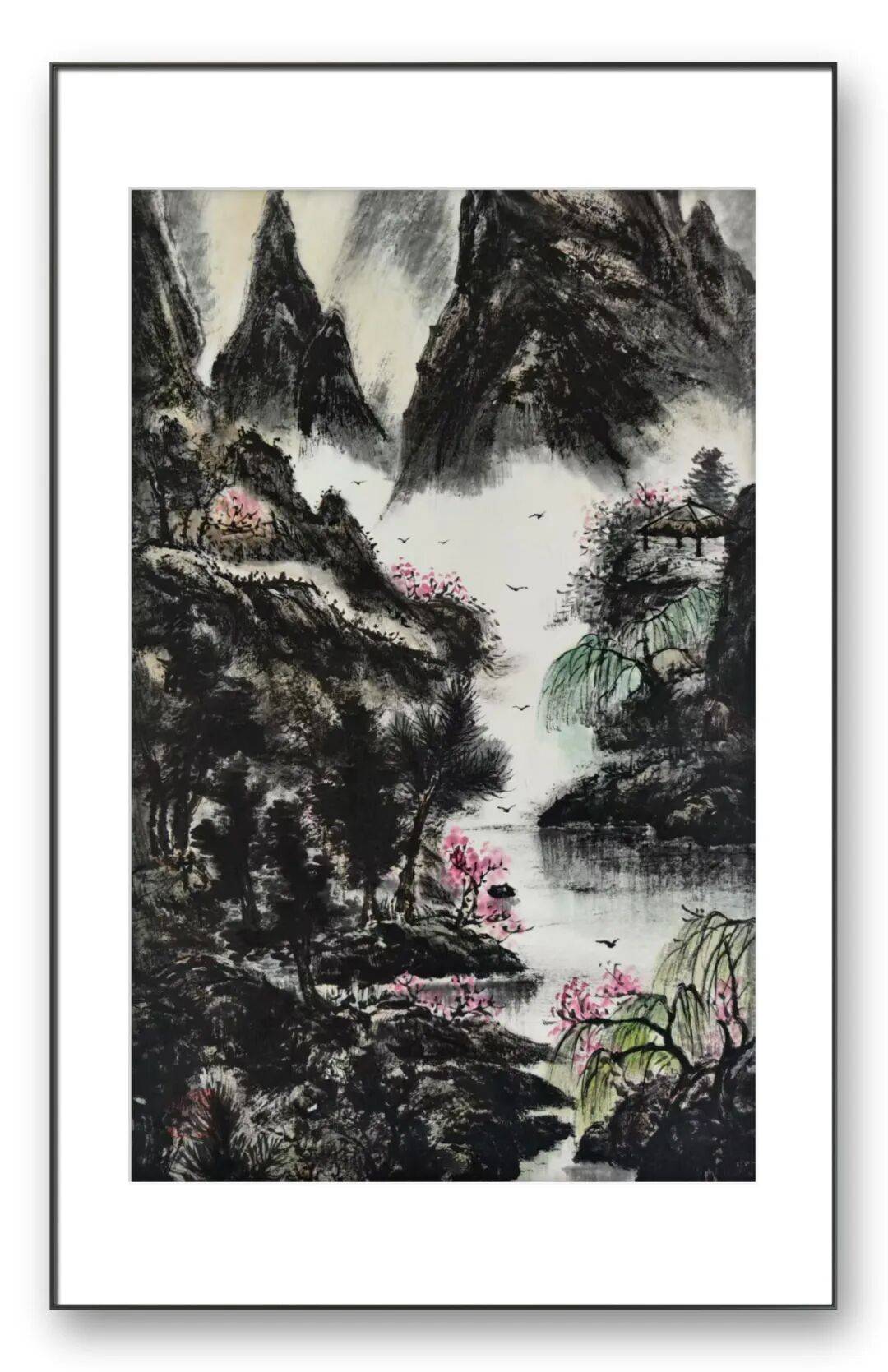

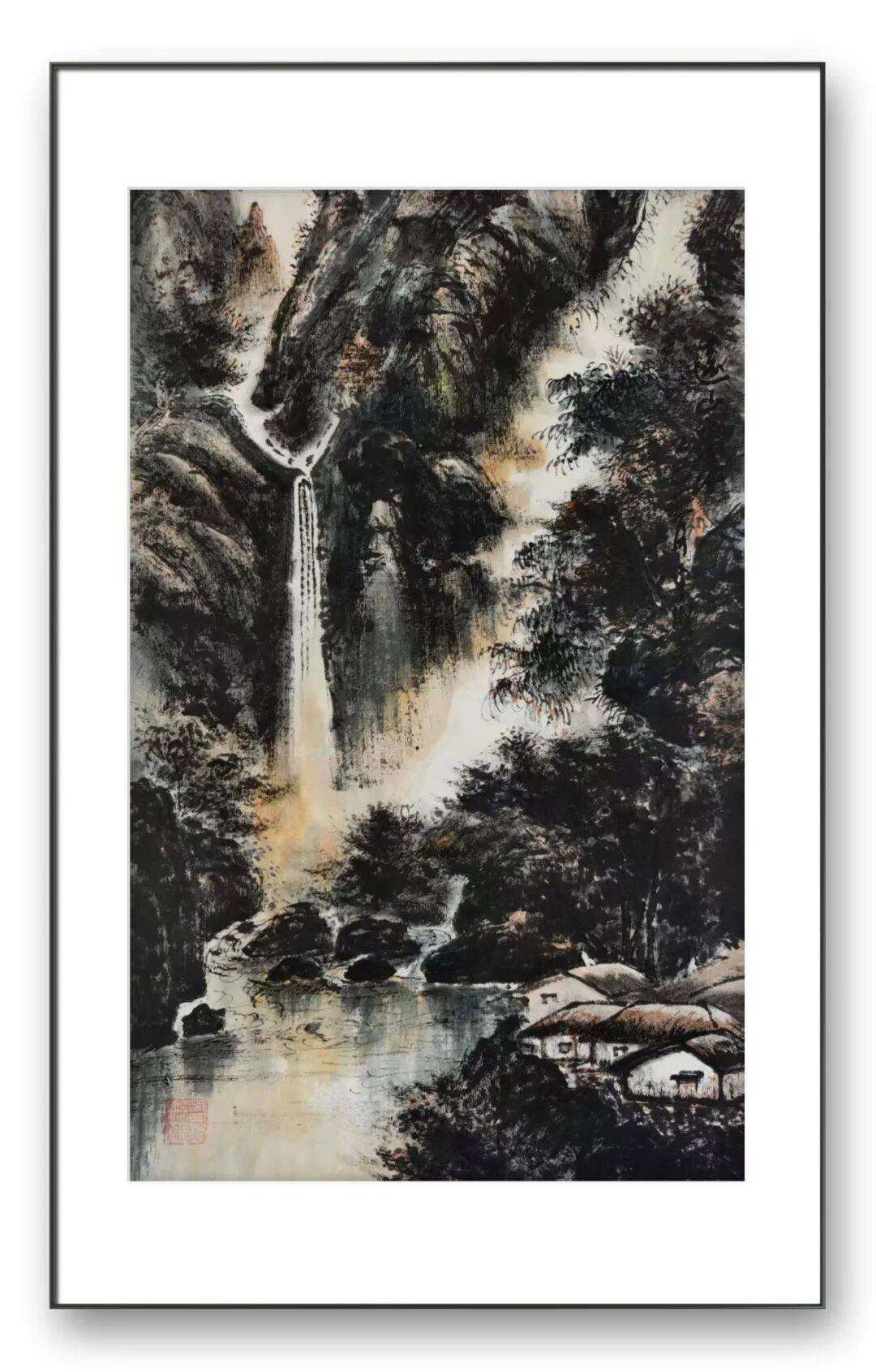

钱中诚先生的作品,从不满足于视觉的浅表呈现,而是致力于构建可游可居的精神意境。他的山水,是“外师造化,中得心源”的产物,每一幅都凝结着对自然与生命的深度思考。远山如黛,江面上孤帆远影,群鸟翱翔于空濛之间。这不是对江南水乡的简单摹写,而是他心中“江湖远阔,生命悠然”的意境投射。画面的留白与墨色的浓淡,营造出咫尺千里的空间感,让观者在笔墨间感受到时间的流淌与生命的自由。

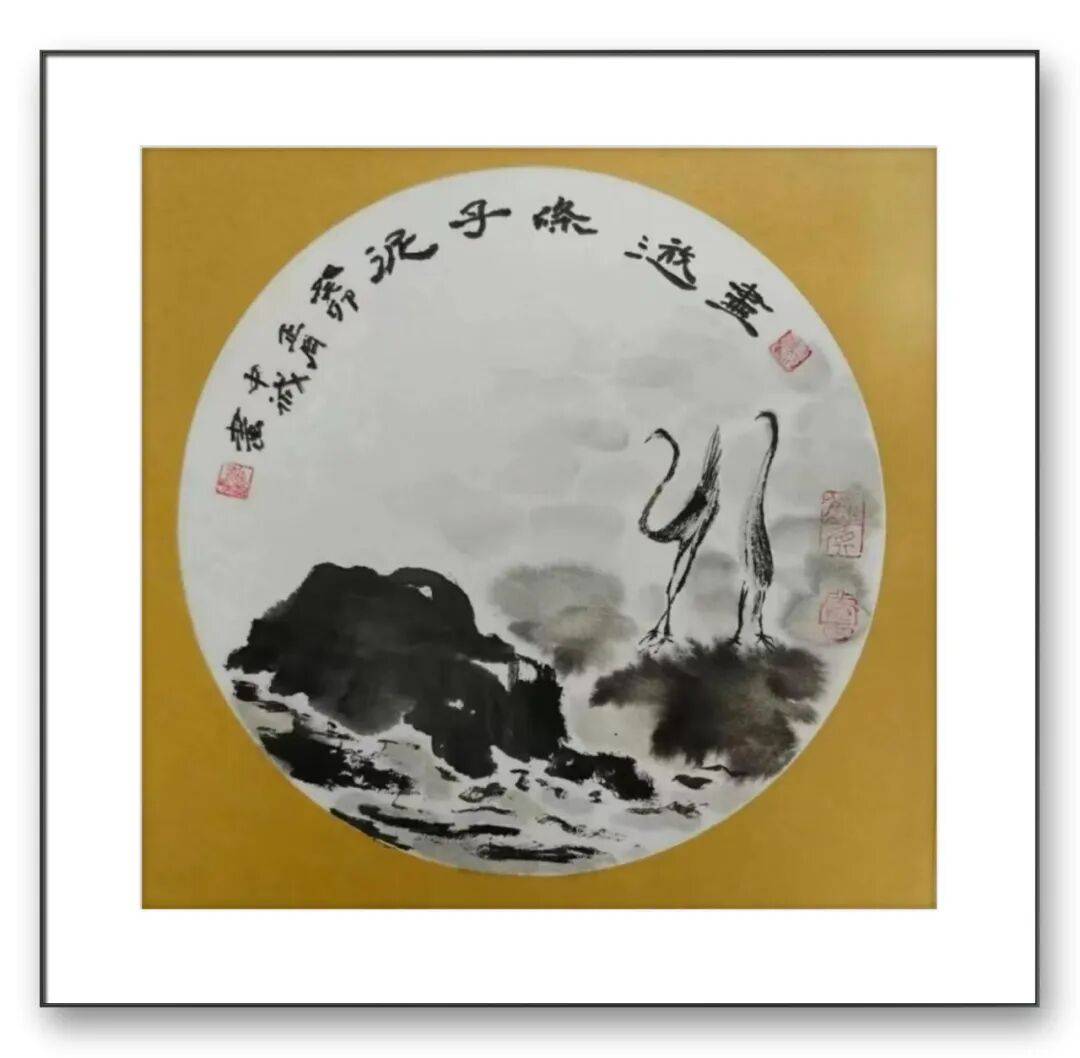

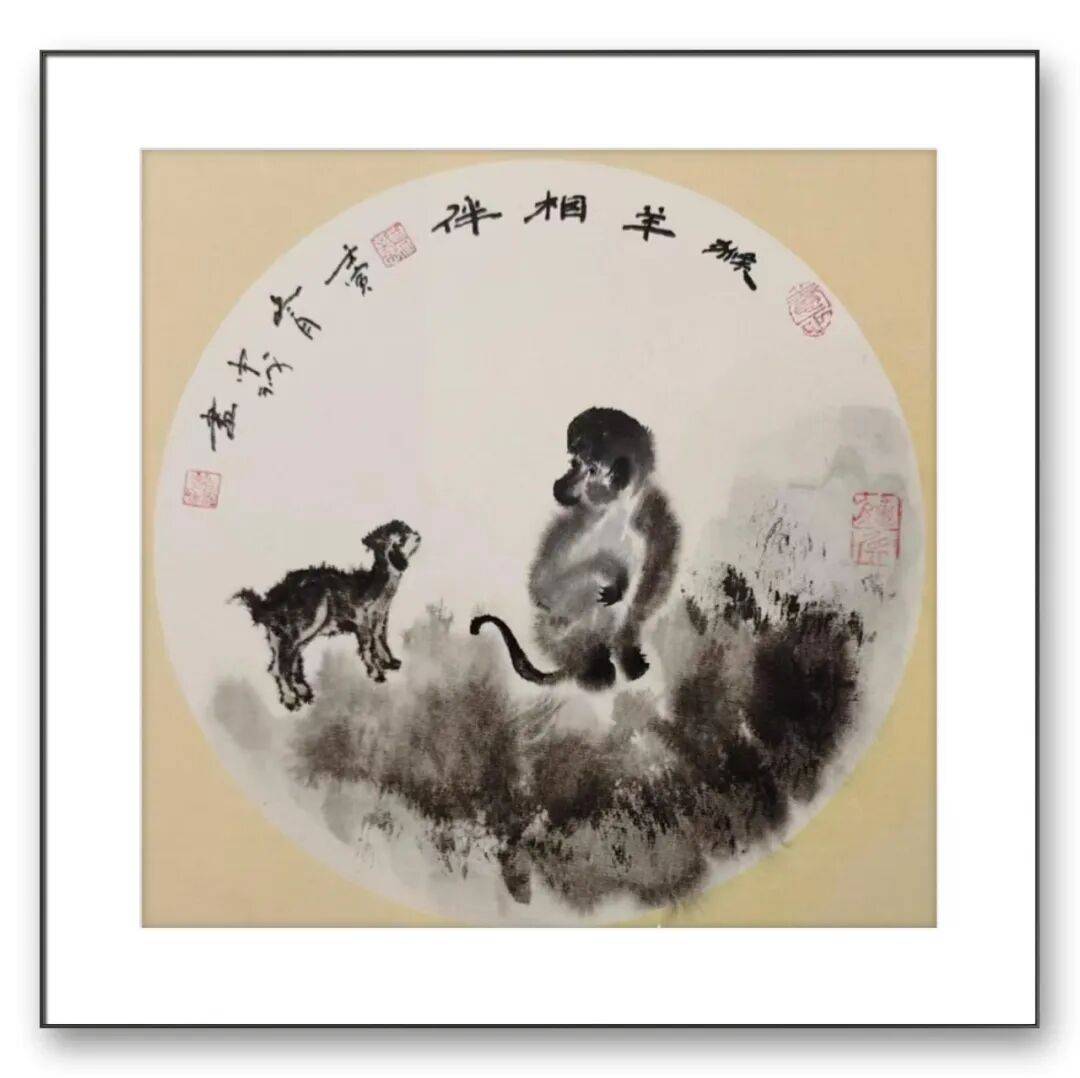

即便是小幅花鸟《猴羊相伴》,也充满了意趣盎然的生命对话。猴子的憨态、小羊的灵动,在钱中诚先生“奇拙”的笔法下跃然纸上,背景的水墨晕染如云雾轻笼,让这一“相伴”的场景超越了动物写生的范畴,升华为对世间温情的诗意表达。这种意境的营造,承续了传统文人画“澄怀味象”的审美追求,又注入了当代人对生命关系的鲜活观察,实现了古典意境的现代转译。

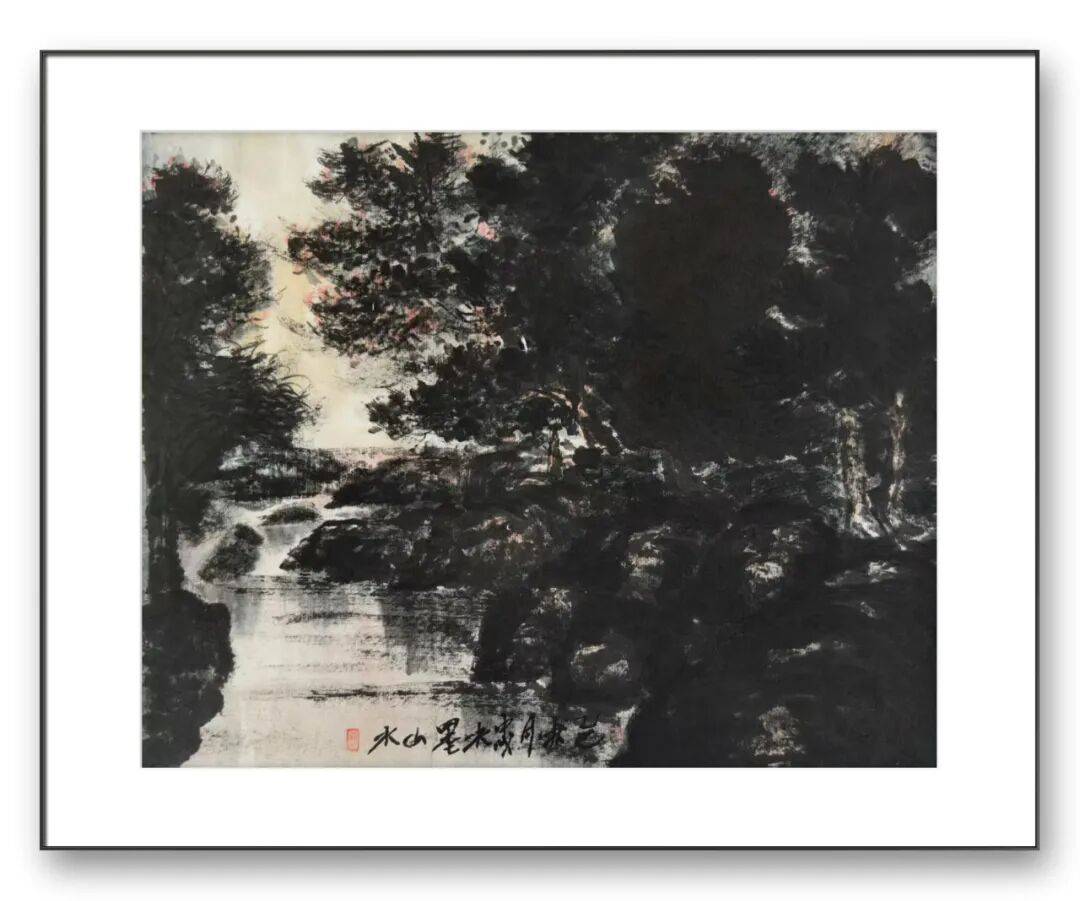

钱中诚先生的山水画,绝非对实景的简单摹写,而是“外师造化,中得心源”的精神投射。远山如黛,飞瀑流泉,一叶扁舟载着钓者悠然于江面,群鸟翱翔于空濛之间——这是传统“渔隐”意境的延续,却因先生苍润的笔法,少了几分隐逸的孤冷,多了几分生命与自然对话的温热。松风、飞瀑、古刹构成的山水长卷,雾气氤氲中透着蓬勃朝气,将“晨趣”的意涵从视觉景象升华为精神的苏醒,让观者在笔墨间感受到天地生命的节律。

在技法教学中,钱中诚先生打破“重技轻道”的窠臼,既严格要求学生锤炼传统笔墨功夫,又鼓励他们从自然中汲取灵感,尝试指墨、泼彩等创新技法。他常以自己的创作历程为例,告诉学生“继承是根,创新是叶,无根则叶枯,无叶则根寂”。

钱中诚先生的艺术之路,是一条“独辟蹊径”却“大道至简”的探索之路。他以苍润奇拙的笔法为骨,以澄怀味象的意境为魂,以枯润相济的墨色为肌,以色墨交融的泼彩为韵,在传统与现代的交汇处,构建了属于自己的艺术王国。先生的泼彩作品则将墨色与色彩的对话推向极致。黑松以焦墨写成,枝干如铁铸钢浇,而几枝桃花以淡彩泼洒,于浓墨重彩中透出一抹娇柔。墨的厚重与彩的明丽并非简单叠加,而是相互渗透、彼此成就,墨因彩而更显深邃,彩因墨而更具格调,开创了“色不碍墨,墨不碍色”的现代水墨新范式。

钱中诚先生的艺术之路,是一条“守正创新”的典范之路。他以苍润奇拙的笔法为骨,以澄怀味象的意境为魂,以枯润交融的墨色为肌,以教学相长的担当为脉,在传统与现代的交汇处,构建了一座属于自己的艺术丰碑。他的作品,是笔墨的史诗;他的教学,是艺道的薪火。在当代书画艺术的版图上,钱中诚先生无疑是一位开拓者——他用自己的笔墨,为传统艺术的现代转型,写下了浓墨重彩的一笔。