游客付了钱,游轮还要小费?这事儿有点怪,背后更值得琢磨

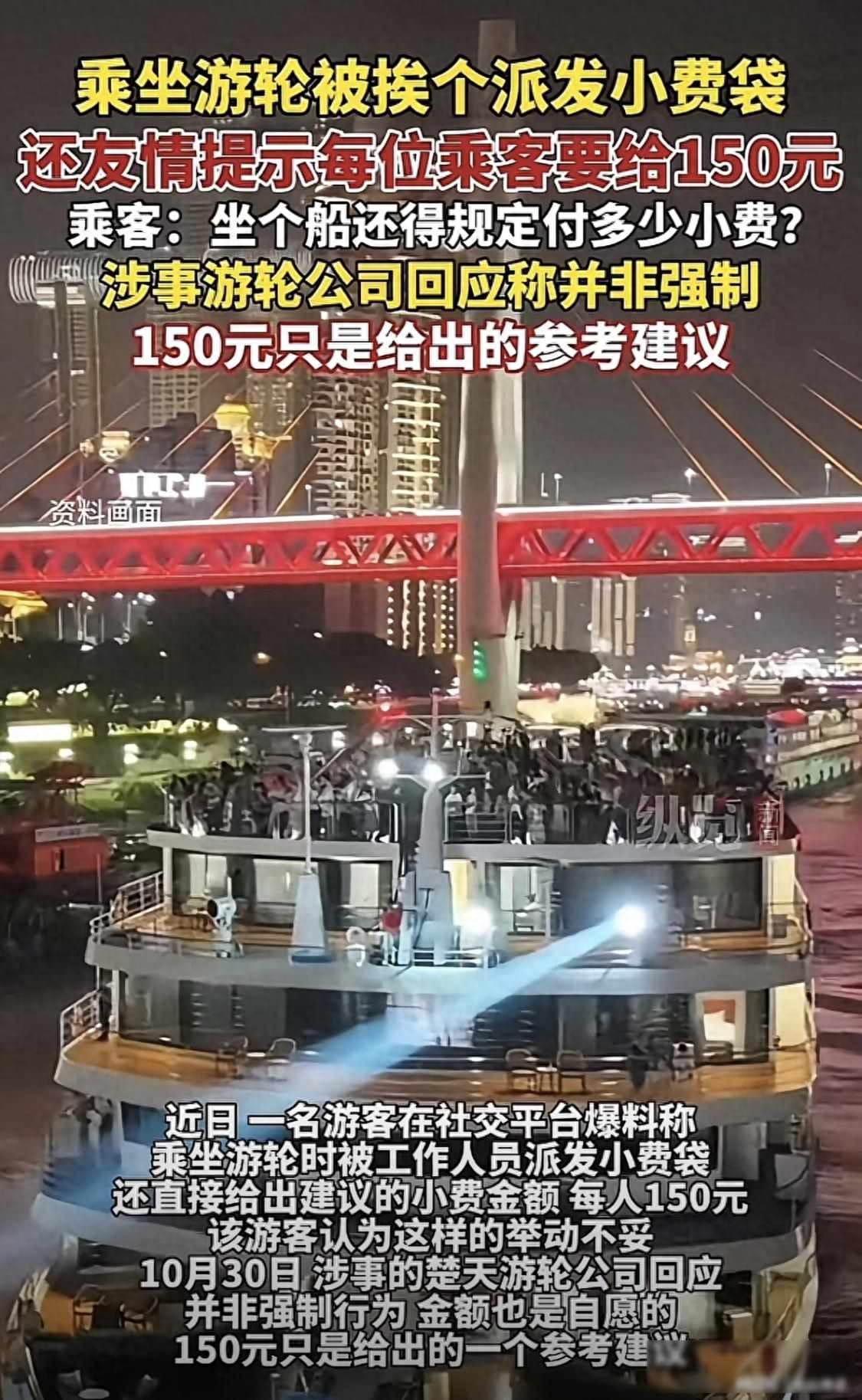

前几天乘坐长江如歌号游轮的游客,在下船前收到红色袋子,屏幕上显示一行字:建议每人支付150元,工作人员没有强迫游客付钱,但当着众人面这样做,让很多人心里觉得不舒服,不少游客选择不付钱,那些红色袋子堆放在那里,场面显得有点尴尬。

这艘船由巴东县一家公司建造,在今年国庆期间开始运营,宣传为高端游轮,票价从两千元到四万元不等,船上配备KTV和观景台等设施,服务成本按理已包含在票价中,但行程快结束时突然要求支付小费,让游客感到被诱导消费,公司解释这是国际惯例,然而国际游轮的小费通常在离船前由乘客自愿选择支付,而不是通过分发袋子和屏幕提示来催促。

文旅局对此作出回应,表示未发现强制收费情况,但明确提醒相关企业,国内并不通行小费制度,建议不要使用容易引发误解的表述方式,文旅局已约谈企业负责人,要求调整令游客感到不适的措辞,这一问题本质在于企业将本应承担的员工薪酬成本转嫁至游客身上,游客支付了包含全部服务的费用后,再被要求额外付费,实际上是在替企业分担人力开支。

有人用"房间放红包是老规矩"来辩解,但这次是在餐厅公开派发,还标着具体金额,明显超出了传统范畴,变成了变相施压,电子支付确实带来便利,却让拒绝变得更困难,顾客不愿意给,又担心服务员甩脸色,这种看似自愿的行为,其实带着道德绑架的意味。

旅游行业里有个常见做法,越是高端的产品,越喜欢用小费来补贴员工的收入,这已经不是个别情况,而是整个体系的问题,企业把利润压力转嫁到服务末端,最终由游客承担,法律没有禁止小费,但《旅游法》规定不能变相涨价,这件事表面是红包争议,实际反映了服务行业的薪酬结构出了毛病,游客不是来做慈善的,不该为企业的管理问题付钱。

评论列表