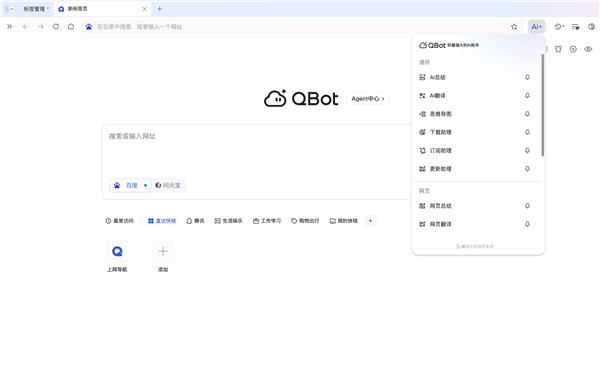

最近,QQ浏览器悄悄上线了一个新功能,叫“AI+”小窗。

它不是什么炫酷的新皮肤,也不是换个图标就号称升级的“伪创新”,而是一个真正试图改变我们上网方式的小改动:

一个悬浮在网页上的智能窗口,能总结文章、翻译文字、提炼视频重点,甚至还能帮你管理订阅内容。

听起来有点像科幻电影里的场景?

其实没那么玄乎。

这个小窗就像你身边一个安静又靠谱的助手,不抢戏、不打扰,但你一伸手,它就在那儿。

这背后反映的,其实是整个互联网行业正在经历的一次静悄悄的转变:

从“展示信息”到“理解信息”。

过去十几年,浏览器的角色基本就是个“看门人”:

你输入网址,它把网页原封不动地搬给你看。

但现在,越来越多的产品开始思考:

能不能不只是搬东西,而是帮用户处理东西?

QQ浏览器这次的尝试,正是这种思路下的一个典型样本。

而且它做得挺克制,没有搞大张旗鼓的界面重构,也没有强迫用户进入某个“AI对话空间”,而是用一个轻量级的悬浮窗,把能力塞进你原本就熟悉的浏览流程里。

这种“润物细无声”的做法,反而更值得琢磨。

为什么是现在?

要理解QQ浏览器为什么在这个时间点推出“AI+”小窗,得先看看我们每天是怎么上网的。

打开电脑,第一件事可能是刷新闻、看视频、查资料。

信息量爆炸的时代,我们不是缺内容,而是缺时间。

一篇三千字的深度报道,可能只看了开头两段就划走;

一个二十分钟的科普视频,往往快进到结尾才看懂讲了啥。

不是我们不想认真看,而是节奏太快,注意力太碎。

这时候,如果有个工具能快速告诉你“这篇文章到底说了什么”“这个视频值不值得花时间看”,是不是会轻松很多?

QQ浏览器的“AI+”小窗,瞄准的就是这个痛点。

它通过分析你当前浏览的页面类型,比如是长文、视频还是商品页自动推荐最相关的AI功能。

你看视频,它弹出“视频总结”;

你读论文,它提示“网页摘要”;

你逛电商,它还能帮你比价、查售后。

整个过程不需要你额外安装插件,也不用跳转页面,点一下小窗就能用。

这种设计逻辑很聪明:它没有试图改变用户的习惯,而是顺着习惯走。

你还是那个你,只是多了一个默默帮忙的“副驾驶”。

技术不炫技,体验才重要

很多人一听到“AI浏览器”,脑子里立刻蹦出一堆术语:大模型、Agent、多模态……

但普通用户根本不在乎这些。

他们只关心一件事:这玩意儿能不能让我少花点时间,多干点正事?

QQ浏览器显然意识到了这一点。

它的“AI+”小窗没有堆砌花哨功能,而是聚焦在几个高频刚需场景:

总结、翻译、视频解析、订阅管理。

这些都是我们在日常浏览中反复遇到的问题。

比如,你正在看一段英文采访视频,小窗可以一边播放,一边实时生成中文摘要;

或者你在读一篇技术文档,小窗能提取关键结论,省去你通读全文的功夫。

这些功能看起来简单,但背后需要强大的语义理解能力和精准的内容识别机制。

更重要的是,它把AI能力封装在一个“即用即走”的容器里。

你不需要注册账号、不需要学习新操作、不需要记住快捷键。

想用就点,用完就关,完全不打断原有节奏。

这种克制的设计哲学,在当下浮躁的AI产品环境中显得尤为珍贵。

对比其他方案,QQ浏览器走了一条中间路线

目前市面上的AI辅助工具有几种主流形态。

一种是独立插件,比如Edge上的“AI小窗”扩展,支持接入文心一言、通义千问等模型。

这类工具灵活性高,但门槛也高,你需要自己配置API密钥,还要处理兼容性问题,对普通用户不太友好。

另一种是深度集成AI的全新浏览器,比如某些主打“对话式浏览”的产品。

它们把整个界面改造成聊天窗口,所有操作都通过指令完成。

理念很超前,但实际用起来,很多人反而觉得别扭。

毕竟,大多数人上网还是习惯点链接、看网页,而不是和机器打字聊天。

QQ浏览器的做法不一样。

它既没有让用户额外折腾,也没有强行改变交互范式,而是选择在现有浏览器框架内“打补丁”:用一个悬浮窗,把AI能力无缝嵌入。

这种策略看似保守,实则务实。

它承认一个现实:

绝大多数用户并不想为新技术付出学习成本,他们只想更高效地完成手头的事。

小窗虽小,考验的是系统整合能力

别看只是一个小小的悬浮窗,要做得好其实很难。

首先,它必须足够轻。

不能拖慢网页加载速度,不能占用太多内存,否则用户宁愿不用。

其次,它得聪明。

什么时候该出现?

推荐什么功能?

这些判断如果错了,反而会变成干扰。

比如你在看购物页面,它却弹出“视频总结”,那就适得其反。

QQ浏览器解决这个问题的方式,是通过URL和页面结构做智能预判。

当你打开B站视频页,它知道你大概率需要总结;

当你进入知乎长文,它优先提供摘要。

这种基于上下文的推荐,比盲目弹窗要精准得多。

此外,小窗还支持手动触发。

右上角有个“AI+”按钮,点开就能自由选择功能。

这种“智能推荐+自主控制”的双模式,兼顾了效率和自由度,算是找到了一个不错的平衡点。

用户真正需要的,不是更多功能,而是更少负担

过去几年,我们见证了无数“AI赋能”的产品发布。

但很多最终沦为鸡肋,原因很简单:

它们解决了不存在的问题,或者用复杂的方式解决简单问题。

QQ浏览器的“AI+”小窗之所以值得关注,是因为它反过来思考:

用户在浏览时最烦什么?

是切换应用、是信息过载、是看不懂外文、是浪费时间在低价值内容上。

于是它就针对这些具体痛点,提供轻量、即时、无感的解决方案。

这种思路,其实代表了一种更成熟的AI产品观:技术不是主角,人才是。

AI不该喧宾夺主,而应该像空气一样存在,你感觉不到它,但它一直在帮你呼吸顺畅。

当然,这并不意味着它完美无缺。

目前“AI+”小窗仅限于QQ浏览器电脑端,手机端尚未覆盖;

部分高级功能可能还需要联网调用云端模型,对网络稳定性有一定依赖。

但作为一次探索,它已经迈出了扎实的一步。

未来的浏览器,或许都会有一个“小助手”

可以预见,类似“AI+”小窗的功能,很快会在更多浏览器中出现。

这不是因为QQ浏览器有多厉害,而是因为用户的需求摆在那里:我们越来越需要一个能帮我们过滤噪音、提炼精华的数字伙伴。

但关键在于怎么做。

是做成一个喧闹的推销员,不断弹窗打扰?

还是做一个安静的协作者,只在你需要时出现?

答案显而易见。

QQ浏览器的选择,或许会给行业一个启示:

真正的智能化,不在于技术有多前沿,而在于体验有多自然。

当AI不再是一个需要你去适应的新事物,而是你日常操作中自然而然的一部分,那才是它真正落地的时刻。

我们生活在一个信息过剩但注意力稀缺的时代。

浏览器作为连接人与信息的桥梁,理应承担起“减负”而非“加压”的角色。

QQ浏览器的“AI+”小窗,未必是终极答案,但它提供了一个值得借鉴的方向:

用最小的侵入,带来最大的便利;

用最克制的设计,解决最真实的痛点。

下次你打开网页,不妨留意一下右上角那个小小的“AI+”图标。

也许它不会让你瞬间变聪明,但至少,能帮你省下几分钟,少一点焦虑,多一点从容。

而这,或许就是技术最朴素也最珍贵的价值。