作者:陈前金 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

从《桃花源记》到义门陈

——九江人的乌托邦情结

提起乌托邦,人们就会想起欧洲空想社会主义学说的创始人托马斯·莫尔(St.Thomas More)。托马斯·莫尔生于1478年2月7日,逝于1535年7月6日,英国人,职业政治家,曾当过律师、国会议员、财政副大臣、国会下院议长、大法官。因反对亨利八世兼任教会首脑,1535年被处死。

托马斯·莫尔像

托马斯·莫尔是一个才华横溢的人文主义学者和阅历丰富的政治家,在他的名著《乌托邦》中,讲述了航海家拉斐尔·希斯拉德航行到一个奇乡异国“乌托邦”的见闻。“乌托邦”一词来自希腊文,意即“乌有之乡”。莫尔第一次用它来表示一个幸福的、理想的国家。在那里,社会的基础是财产公有制,人们在经济、政治权力方面都是平等的,实行按需分配的原则。在那里,财产是公有的,人民是平等的,官员是公共选举产生的,实行着按需分配的制度,大家穿统一的工作服,在公共餐厅就餐。托马斯·莫尔以《乌托邦》一书而名垂史册。

其实,早在东晋时期,就有一个九江人讲述过类似“乌托邦”的故事,这个人便是东晋末至南朝宋初期的伟大诗人、辞赋家陶渊明。陶渊明,字元亮,又名潜,生于352年(一说365年),殁于427年,浔阳柴桑(今九江市柴桑区)人,世称靖节先生,曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职。最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“隐逸诗人之宗 ”,著有《陶渊明集》。

陶渊明像

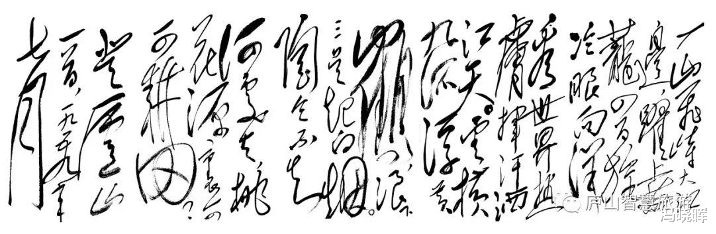

陶渊明的《桃花源记》对后人有很大的影响,唐代大诗人杜甫和宋代大文豪苏轼都有很高的评价,世外桃源成语即源于《桃花源记》。1959年7月,庐山会议前夕,伟人毛泽东登上庐山。置身雄伟高耸、满目苍翠的庐山,面对开阔辽远、云海弥漫的景致,伟人心中涌动着对社会主义建设事业的豪迈之情,写下了讴歌奋发的诗篇《七律·登庐山》:“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋。冷眼向洋看世界,热肤挥汗洒江天。云横九派浮黄鹤,浪下三吴起白烟。陶令不知何处去,桃花源里可耕田。”诗中的陶令即陶渊明。

毛泽东手书:《登庐山》

1959年,中华人民共和国建国十周年,新中国取得了举世瞩目的伟大成就,广大人民群众建设社会主义的热情继续高涨。但国际国内出现了极大的困难。在诗中毛泽东针对当时国际国内的斗争形势表现出中国人民独立自主、勇往直前,建设社会主义的决心与勇气。

如果说,桃花源是陶渊明幻想出来的乌托邦社会,唐宋时期在今江西省九江市德安县车桥镇义门村建立的义门世家,则是一个实实在在的乌托邦社会。这个创建时间比西欧空想社会主义还要早600多年的乌托邦社会,先后受到7位帝王的旌表,被御赐为“义门陈氏”。

义门陈氏,亦称江右陈氏、江州陈氏。源于南北朝时期的陈朝,创立于唐朝开元年间,兴盛于北宋时期。唐开十九年(731年),陈朝宜都王陈叔明(陈后主的弟弟)第十一世孙陈阔(字伯宣)举家迁居江州齐集里(今庐山),合族同居上百年。陈阔的孙子陈旺,进士第及,于唐太和六年(832年)因官置产于德安县长乐里永清村(今江西省九江市德安县车桥镇义门村),成为江州义门陈的肇基始祖。陈旺至四代孙陈兰,每代只有一丁相传。至第五代陈青始生六子,人丁开始兴旺,成为当地望族。唐中和四年(884年),唐僖宗李儇御笔亲题“义门陈氏”四字,义门陈由此而来。

义门陈具有乌托邦社会“一大二公”的特征:

一是“大”。陈旺在长乐里开基之后,日益昌盛,繁衍至唐僖宗中和三年(883年),家族人口达320余口;到南唐保大十年间(947年-957年),全家人口达700余口,十世同居;到北宋开宝二年(969年),全家人口增至上千人;到北宋嘉祐

七年(1062年),全家人口增至3900余人。按人均耕地2亩(古代粮食产量很低,没有2亩地,生产的粮食不够1个人吃)、山地1亩计算,拥有土地1万多亩。在中国古代,这绝对是一个超级大家庭。

二是“公”。义门陈氏实行公有制,人无私财。土地、财产归家族公有,住房统一建造,家具、衣物、杂用统一配给,劳动统一调度,“男性田野耕种,女性养蚕织布”。办有公共食堂(馈食堂),整个家族在一起吃“大锅饭”。“堂前架上衣无主”,劳动后换下来的衣服,由洗衣房洗好晾干后挂在堂前的架子上,谁需要都可以拿去穿。

“义门陈”实行一夫一妻制。“义门陈”家法中明确规定:“男皆只一室,不得置外妾。男年十八岁,则与占勘新妇,女则候他家求问。”男婚女嫁由家族操办。义门陈氏建立了 “百婴堂”(幼儿园),孩子出生后由“百婴堂”抚养(3岁孩儿不识母)。家族办有医院(医室),实行免费医疗。还建有“寿安堂”(敬老院),对丧失劳动能力的老弱病残人员,由“寿安堂”负责供养,死亡后由“寿安堂”负责安葬。

为了解决子孙受教育问题,义门陈氏创办了“书屋”和“书院”两级学校。初级的叫书屋,相当于现在的小学和初中;高级的叫书院,相当于现在的高中和大学。“七岁令入学,至十五岁出学。有能者令入东佳”。义门陈氏创立的东佳书院是中国最早的书院之一。书院有数千卷图书,“堂庑数十间,聚书数千卷”,所藏书帖号称“天下第一”。还有20顷良田的收入作为书院的教育经费。书屋和书院的建立,促进了义门陈氏人才的不断涌现,至北宋嘉佑八年(1063年),义门陈氏一家历代为官人数达400余人,累计中举人数达120余人,其中官至宰相者2人、在京为高官者30多人,历代受封赠者42人。

为了规范家族成员的思想,训导家族成员孝顺重亲、团结和睦、明德修身、禁绝非为,形成良好的家风,义门陈氏制定了《家训十六条》、《家范十二则》和《家法三十三条》。其中“家训”、“家范”的核心思想是“均等”和“和同”,体现了忠孝仁义的儒家理念和“大公无私”的内涵,在维系陈氏义聚中发挥着至关重要的作用,并对当时的社会产生了重要的影响,被奉为“齐家”的典范。

具有忠义家风的义门陈在唐宋时期先后受到7位帝王的旌表,有历史记载的题赠达到29次,可称为古今中国之最。

南唐升元元年(937年),南唐主李昪诏立“义门”,立乌头门,石柱高二丈余,右镌“义”,左镌“门”,免徭役、除杂科。“义门”既立,彰显四方,为一国之楷模。并下昭将“义门家法”收藏于国史馆。天禧四年(1011年),宋真宗赵恒亲题“旌表义门陈氏”。天圣三年(1025年),宋仁宗赵祯题赠“萃族三千九百余口天下第一,合爨五百八十多年世上无双。”

“家法”则侧重规范家族成员的行为,是家族事务的具体管理办法。由第三代族长陈崇撰写的《义门家法三十三条》垂示子孙,成为中国封建社会最早的完整家法。这部以儒家规范为基础的家法,字里行间体现了忠、恕、孝、悌的思想,在维系陈氏义聚中发挥着至关重要的作用,是义门陈氏一部具有宪法性质的根本大法。义门陈氏设有“刑仗厅”,对违反家法的子弟执行处罚。

由于义门陈氏实行“大集体” 的生产模式和“大锅饭” 的生活方式,压抑了家庭成员的劳动积极性和创造性,人们没有了生活激情和生产热情,束缚了生产力的发展。其次,义门陈氏坚持单一的农业经济,农业投入大,生产周期长,收益微薄,而且受大自然制约,严重制约了家族的经济发展。三是子女由家族集中供养,父母没有了生活压力,没有了生活压力就没有了生产动力。同时,由于子女集中供养,没有了家庭也就没有了亲情,没有了乐趣。四是随着规模不断扩大,管理人员、后勤人员等非生产人员不断增多。食之者众,生之者寡,难负重荷。五是腐败。义门陈氏发展到后期,管理人员利用职权多吃多占,擅自典卖田产,中饱私囊,造成族人人心涣散,不服从管理。

到宋淳化年间(990-994年),义门陈氏连吃饭都成了问题。风调雨顺的年份尚能维持温饱,遇到自然灾害,整个家族都会饿肚子,“举宗啜粥,杂以藻菜”,要靠官府接济度日。官府“每岁春首要接济义门陈氏,借给官粟二千石,俟冬收之日,一斗只纳(归还)一斗,不要利息。”

北宋嘉祐七年 (1062年),宋仁宗采纳文彦博、包拯等大臣的建议,以“义门陈孝义传家,分析各地教化天下”为由,下旨令义门陈氏分家。在诏书中,宋仁宗说:“鸟兽有异巢之日,烽茧有散处之时。物类犹然合离,人生岂可长群?盍各遵依,勿怀晋变。”

嘉祐七年分庄诏书

嘉祐七年 (1062年)七月到第二年三月,始议定分家事宜,以第十五代族人为分庄主,按派分析成大小291庄,计江西110庄,楚地(湖南湖北)91庄,浙江、四川、广东、广西、福建等地90庄,依派拈阄,迁往各地。随后,江州义门陈氏就开始了中国历史上规模最大的家族大迁徙。从唐开元十九年(731年)到北宋嘉祐七年(1062年)义门陈氏奉旨分家,历经332年、15代不分家、高峰时期人数多达3900多口的超级大家庭从此消失。分析后的义门陈氏星罗棋布于全国七十余州县,因为这些陈姓都是从江州义门陈析出的,各家门口都挂有“义门世家”的匾额,故此有了“天下陈氏出义门”之说法。

义门陈虽然被拆分了,但义门陈氏世代不坠的诚德家风和至公无私的高尚精神却被传承了下来,成为中国文化宝库中的宝贵财富,影响和激励着一代又一代中国人披棘斩荆、砥砺前行。

【作者简介】

陈前金,男,1943年12月生,江西省九江市永修县人,共产党员、退休干部。退休前长期从事农村工作和“三农问题”研究,在《人民日报》等中央省市报刊发表文章数百篇,率先在全国提出取消农村税费建议,两篇文章获得国务院农村综合改革领导小组办公室优秀征文二等奖,一篇文章获得国家发改委优秀征文二等奖,多篇文章获得江西省财政科研优秀成果一、二、三等奖,著有论文集《我为“三农”鼓与呼》(经济日报出版社)。

【编后记】

陈老师作为义门陈氏的后人,是我仅见的一位:他讲述义门陈的故事,并非一味地歌颂褒扬,而是坦诚直言其模式的负面性,及其最终必然被拆解的深刻缘由。

仅凭这份直面历史的勇气与清醒的认知,就令人由衷敬佩。