之前只是隐隐约约听说J.K.罗琳和《哈利波特》最初影版的几位演员之间有一些关于跨性别议题的立场分歧、观点之争。我没太关注,就是一些遥远的纷纷扰扰而已嘛。

直到昨天看到了罗琳发布的首次回复争议的长文,立马腰背挺直,整个一个被震撼住。

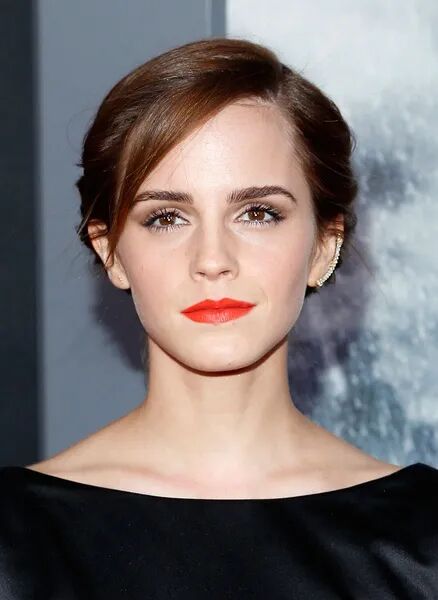

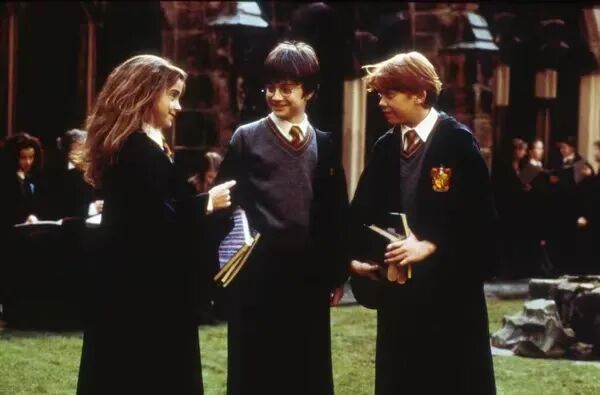

首先是叹服于罗琳身为职业作家的犀利洞察和优秀文笔,准确、清晰,又不失感性的温度,廖廖几语,道出了自己的心路历程,也明明白白告诉了所有人一件事——角色是角色,演员是演员;赫敏是赫敏,艾玛是艾玛。

另一方面,感叹于长文矛头直指的对象——赫敏的扮演者,艾玛·沃森女士,真挺有意思一姐们儿。

原来这场对垒的性质根本不是纯粹的观点之争,真正让罗琳寒心的不是出演自己作品的演员唱反调,据理力争、唇枪舌剑也就罢了,问题在于,对方根本不是有力量、有格局、最起码有一腔孤勇的值得尊敬的对手,无论理念还是罗琳本身,都不过是她拿来装点自己人设的材料而已。

难怪罗琳不再沉默,仗义执言的战士遇到空架子的伪善投机者,不说清楚心里多憋屈啊。

让我们从艾玛女士令人匪夷所思的两大操作说起:

2025年9月,艾玛·沃森在接受采访时称,尽管存在分歧但仍“珍惜”罗琳,“希望继续爱那些观点不同的人”。

单听这句话,似乎也没什么问题,peace&love嘛,博爱嘛,胸襟宽广嘛。

但罗琳在长文里是这么评价这番言论的:

而我怀疑她之所以转变态度,是因为她意识到对我肆无忌惮的谴责已经不像当年那样时髦了。

罗琳的怀疑事出有因:

一个是当今的舆论已经发生了转向,支持罗琳的声量变高。于是,女明星大抵需要新的时尚单品来装点自己的人设。

类似操作在国内娱乐圈也很常见,一边离完婚宣称自己要独美绽放、沾上男人会倒霉,另一边桃花朵朵开,恋爱根本没断过。主打一个口号喊到位、表面文章做足,心里怎么想的、行为怎么办的,另当别论。

另外一个,关于艾玛的为人,罗琳已经深深领教过了。

2022 年英国电影和电视艺术学院奖,主持人在介绍艾玛·沃森上台颁奖时开玩笑说:“她自称是女权主义者,但我们都知道她是个女巫。”(暗指她的哈利·波特角色背景)。

艾玛上台后回应:“我是为所有女巫而来。”随后补了句“除了那一个”。随之做了一个“懂的都懂”、自以为很幽默的挤眉弄眼的表情。

对此,罗琳在长文里如是说——

在所附视频片段中,这位电视主持人强调了艾玛发表的那段“所有女巫”的演讲。坦白说,那确实是让我产生转折的一刻,但真正让我感到更受伤的,是这段演讲之后的附言。艾玛让人转交给我一张她的亲笔字条,只有一句话:“我很抱歉你正在经历这一切”(她是有我的电话号码的)。而那时正是我遭受死亡、强暴与酷刑威胁的顶点时期,我不得不大幅升级个人安保措施,一直担心家人的安全。艾玛刚在公开场合火上浇油,却自认为仅凭一句简短的关心,就足以让我感受到她内心本质的善意与同情。

大家看看艾玛女士,你说她真的坚持观点吧,她好像没那么坚定,有见风使舵之嫌,并且也没为此付出过什么大的代价,人家罗琳可是收到过各种死亡威胁的,而她承受了什么呢?

你说她真爱朋友吧,火上浇油是她,装模作样塞个小纸条也是她,主打一个“关心了,但不多,反正我关心了”。我称之为打卡式友谊——“哎,反正我做了,意思意思差不多得了,你好意思骂我吗?”

怎么说呢,对于这种把两面三刀、虚情假意、既要又要玩得行云流水、炉火纯青的人,我的第一反应不是生气,而是叹为观止,大呼荒缪,然后忍不住给她鼓个掌。

这到底是怎么个脑回路?她为何如此在意人设?她有没有发自内心支持和反对的事、珍爱和厌恶的人呢?模棱两可很好玩吗?

至此,艾玛女士,彻底激发了身为人类研究爱好者的我,尘封已久的好奇心。

其实关于我的困惑,眼亮心明的罗琳在长文中提到了一个重要线索:

像其他那些从未真正经历过没有财富与名声庇护的成年生活的人一样,艾玛对于真实人生的体验极其有限,以至于她根本没有意识到自己有多无知。她永远不会需要到无家可归者的收容所。她也永远不会被安排到男女混住的公立医院病房里。我很怀疑自童年起,她是否曾踏入过公共更衣间。她所谓的“公共厕所”,其实是独立单人空间,还有保镖守在门口。她曾有过在公众游泳池里,被迫在新设的男女混用更衣室里脱衣的经历吗?她有可能需要求助一家政府运营的强暴危机援助中心,却发现那里不再保证提供全女性服务吗?她有可能沦落到与一名“自我认同”为女性的男性强奸犯共处同一监狱的境地吗?

我十四岁时并不是千万富翁。我在贫困之中写下了那本让艾玛成名的书。因此,凭借我自身的人生经历,我深知艾玛如此热情参与那些践踏妇女权利的活动,对于不像她一样拥有特权的女性而言,意味着什么。

所有的“伸张正义”“接济天下”都起源于一份最初的“为自己”,没有人是无私的神,所以罗琳的这段描述非常重要,也非常中肯坦诚,她并没有停留在口诛笔伐的维度之上,而是站到了一个更高的视角,从双方的成长经历推演今时今日的所作所为。

不是我罗琳多么高贵,而是我没忘自己的来时路,我也不想对艾玛你进行无休无止的道德批判,你养尊处优的成长经历决定了你无法和一些人和事感同身受。言外之意,什么人做什么事,不懂就别瞎掺和。

但,人的一个劣根性是——越无知,越要用更多的动作来掩盖自己的空乏。

从小被名和利所庇佑,艾玛是不太知道人间疾苦的,与此同时,更要命的是,年少成名、人美又机灵让她在主流的价值标准体系内获得了极高的评价,这会导致她自我感觉良好、自以为站在了世界中心。

那么错位就出现了:外部评价架在那儿了,人却终究只是个凡人。于是为了维持光鲜的头衔,她就要不断gin出好看的姿态,毕竟,这比努力提升和丰富自我快呀,对吗?

还可以这样理解:人最初都是仰赖于外部评价体系的,诸如是否学习优异、是否人美心善、是否名利双收事业成功……没有人一开始就想做坏小孩的。叛逆发源于外部价值系统对人的束缚、鞭挞大于支持时,这个时候你不得不剥离开外部标准了解和看待自己,这是挫败和痛苦的积极一面。

但总有一些“幸运小孩”,他们一直是某一套主流价值体系的受益者,他们逐渐活成了这套系统的镶边,并隐隐地恐惧被其厌弃、与之分离,所以他们不仅不会去怀疑什么,还会努力寻求权威和主流标准的认同,成为“懂事的小孩”“不敢越界的小孩”“总是追逐正确的小孩”“让权威无法忽视的小孩”。

长期红利管够会带来思维和行动的粘着,以及反叛系统的休眠。

举另外一个例子:去年周迅不是以为《如懿传》翻车了吗?网友各种嘲笑她,说她戏里戏外圣母恋爱脑之类的,以及似有若无的特权感和中心感。虽然我是看周迅的戏长大的,但竟然也觉得不是纯冤枉,时过境迁,我确实从她身上闻到了一些陈旧的味道。

周迅以单纯无害著称,她在采访中也表示过自己是坚决不能宫斗的。无害,不只是角色需要,而似乎也成为了她所坚守的某种执念。为什么这个执念可以存在至今?大概跟这让她成为男权社会众星捧月的存在不无关联。懵懂无知,又为爱痴狂,怎么不算令男人魂牵梦绕、心生怜爱的优质女性符号呢?

而艾玛呢,又是漂亮女孩子,又是“好学生”起调,再加之名利场不进则退的压力,她必然会在构建花花架子的路上越走越远,以防光鲜不再,以免被主流价值体系抛弃。

被焦虑驱动、习惯走捷径做表面文章,长此以往,动作必然会变形。

对于外在位置架得很高而内在很虚的人来说,他们通常会通过走这样一条捷径来维持内外统一,那就是——通过寻找道德优势来稀释别人的能力优势,保全某种迷幻的竞争力。

其实一句经典台词很适合作为这类行径的slogan——“你只是失去了一条腿,我可是失去了爱情啊。”

再联系一下艾玛的骚操作——“我知道死亡威胁都堵到你家门口了,我似乎对加害你还助了一把力,但是我依然不想失去你这位珍贵的朋友哇!”

是不是很像?是不是听完都想狠狠tui一口?

一方面,能力者会让他们感到天然威胁,另一方面,他们也知道,论实力,自己就是个半桶水、不扛打,所以只能通过挥舞道德大旗彰显自己的正确,将对方置于错误的或被怜悯的境地,以自己的道德光辉掩盖别人的努力和痛苦。

所以你说罗琳能不回应吗?年纪一大把了,受点擦伤很正常,她只是不耻于重军出战的自己成为别人装点人设的素材。若让艾玛“得逞”,那些真诚的呐喊、那些沉重的代价,算什么?一下子就被稀释含金量了好吗?!

直接打一架最痛快,可有的人就是喜欢玩点绕指柔。

透过这个热点,我联想到了一对看似不相关的角色组合——《粉红女郎》里的万人迷和方小萍。

万人迷是典型的能力者,自信、聪明、坦荡,相信凭自己的魅力可以征服所有男人、搞定一切难题。

而方小萍恰恰相反,她属于自卑未觉醒的类型,没从主流标准得到什么好处但跟艾玛们殊途同归,区别在于,一个是尝过甜头所以想一直尝甜头,另一个是一直未得到认可所以特别渴望赢一次,她们都习惯于通过占领道德高地来让自己不至于被淹没。

不要小看这一招哦,道德标准是会变,但在一定阶段内它常常是无可抗衡的大他者,不然整个《粉红女郎》,方小萍也不会成为第一女主角。是,人的能力是有限的,善良也总有可取之处,但如果善良的底色是自卑,且会掺杂一些隐秘的攻击性呢?

在剧里,方小萍和王浩一直是有情愫的,那么按理说她的第一情敌应该是那个霸道未婚妻余露,但99%的时候,她对余露都是毕恭毕敬的,反倒总是会把矛头对准万人迷,比如搅黄万人迷和王浩的约会、帮腔余露抱团攻击万人迷……

难怪热评说万人迷是被方小萍夺走气运的女主呢~

为什么会这样?一来,作为身边人的万人迷恰好处于婚恋市场的上游,还是挺得瑟不谦虚一姐们儿,在自卑的方小萍眼里,她就是根扎心的刺,她越耀眼,显得自己越黯淡;二来,谁好弄弄谁呗,余露凶巴巴的,没得情面可讲,可万人迷当她是朋友,本身心眼子也不坏,杀伤力自然会降低很多。

所以朋友们,如果你觉得自己是能力者一挂的,一定要仔细复盘这个热点和我的文章,尽早看清本质打明牌,让对方知道谁才是大小王,让旁观者知道谁是真大度、谁是假正义。不然,未被识破的绕指柔的破坏力可是不容小觑的。

最后给大家分享一个识人小攻略:对于那种特别喜欢拽大词儿的人,建议尽早远离。

其一,你完全有可能被当成搭建人设的一块砖,如果你还没有罗琳阿姨那样的反击能力呢?哭都来不及。交朋友,当然要优先考虑那些把你当人的人;

其二,在相处过程中并不会有好的体验,今天一个什么权,明天一个什么主义,就很空啊,不凝炼生活细节、具体案例和感受,很无聊的。记得18年Me Too运动刚出来的时候,我也喜欢扯女权,但我现在的文章一定更好,口号少了、颗粒度更饱满,因为渗入了更多的观察、经验和感受。

AI时代,身为血肉之躯的所见所闻所感,会显得格外可贵,根植于泥土的花朵才最娇艳。

一位声乐老师这么描述唱低音时候的感受:唱低音跟唱高音不同,你不需要像射箭一样迅速打穿什么,而是要接住一片向下坠落的羽毛。

我不知道她毕业于什么学校获过什么奖得到过什么大咖的盖章认证,但一定会把这句话记很久。

最后的最后,再添加另一个小建议:大部分时候,娱乐明星的振臂一呼,大家看看就得。

世界是一个巨大的投射场,娱乐圈投射的是所有最极致的世俗梦想——青春靓丽、华丽包装、跑车别墅,诸如此类……它就是给你造梦的,对冲生活的无聊和有限,本质功能跟卖火柴小女孩划出的幻境差不多,而很难真的承载先锋、前卫、具有颠覆性的理念生活方式。

相比于明星,作家其实更有先锋意识,如果不是和现实世界格格不入,为何要诉诸笔尖,构筑一个虚拟世界呢?《哈利波特》就这么来的,J.K.罗琳无疑是一整个魔法世界的开创者,赫敏、格兰芬多,都是她灵魂的分身,而那几个小孩,当然,并不是《哈利波特》的代言人。

评论列表