今年诺贝尔和平奖公布之后,所有人都在等待特朗普的反应,毕竟他为这个奖项准备太久了,这种一切努力付诸东流最终带来的结果,就是白宫传出的怒吼声。

不过,明明还在气头上的特朗普,却被普京一句话就给哄开心了,他到底是如何做到的?

10月10日,挪威诺贝尔委员会将和平的桂冠授予了委内瑞拉的反对派领袖玛丽亚·科里纳·马查多。消息传来,白宫的气氛据说相当沉闷,特朗普本人更是满腹牢骚。

他为了这座奖杯几乎动用了所有能动用的资源,在台前幕后大力游说,甚至多次公开宣称“人人都说我应该获得诺贝尔和平奖”。可最终,委员会还是在10月6日的最终会议上做出了另一个选择。这股憋屈劲儿,对他而言,远比讨论什么全球核军控条约要上头得多。

对特朗普来说,这远不只是一次落选,这更像是一场持续了十多年的私人恩怨的最新篇章,而故事的另一位主角,是巴拉克·奥巴马。这道坎,他似乎永远都过不去。

记忆的指针拨回到2009年,当时刚上任不到九个月的奥巴马,就凭着“为增进国际外交和人民之间合作所作出的非凡努力”这种听起来有些模糊的理由,拿走了和平奖。那时还是地产大亨的特朗普,就曾公开表达过他的不屑与质疑。

两年后,也就是2011年的白宫记者晚宴上,奥巴马当着所有人的面,狠狠地羞辱了特朗普,甚至断言:“你永远不会坐到我这个位置上,你永远当不了总统。”

那次公开的嘲讽,被很多人认为是点燃特朗普政治野心的火种。如今,他不仅坐上了那个位置,还成功连任,但在荣誉的殿堂里,他始终觉得自己矮了奥巴马一头。

这个诺贝尔奖,就像是他“超越奥巴马”叙事里最后一块、也是最关键的一块拼图。他反复强调自己解决了“七场战争”,认为这足以让他名留青史,以色列总理内塔尼亚胡等多国领导人也曾公开为他站台。

可委员会显然不这么看,这种强烈的“认可赤字”,让他对个人荣誉的触动,远远超过了对严肃地缘政治议题的关心。

就在特朗普郁闷到快要跳脚的时候,一个意想不到的“安慰”从莫斯科传来。俄罗斯总统普京在一次新闻发布会上,不点名地为特朗普“鸣起了不平”。

普京对着镜头,慢悠悠地说道:“诺贝尔委员会的确曾把和平奖授予那些对和平毫无贡献的人。”这句话像一枚精准制导的导弹,瞬间击中了特朗普内心最柔软也最疼痛的那根弦。这不就是他十几年来对奥巴马获奖的公开抱怨吗?

紧接着,普京话锋一转,称赞特朗普为解决诸多地区危机作出了巨大贡献。整场发言,堪称一次教科书级别的情绪操控。普京深谙特朗普的心理,他知道比起正儿八经的外交提议,这种“公道话”更能直抵人心。就在不久前,普京还提议续签《新削减战略武器条约》,当时特朗普的反应只是冷淡的一句:“听起来是个好主意。”

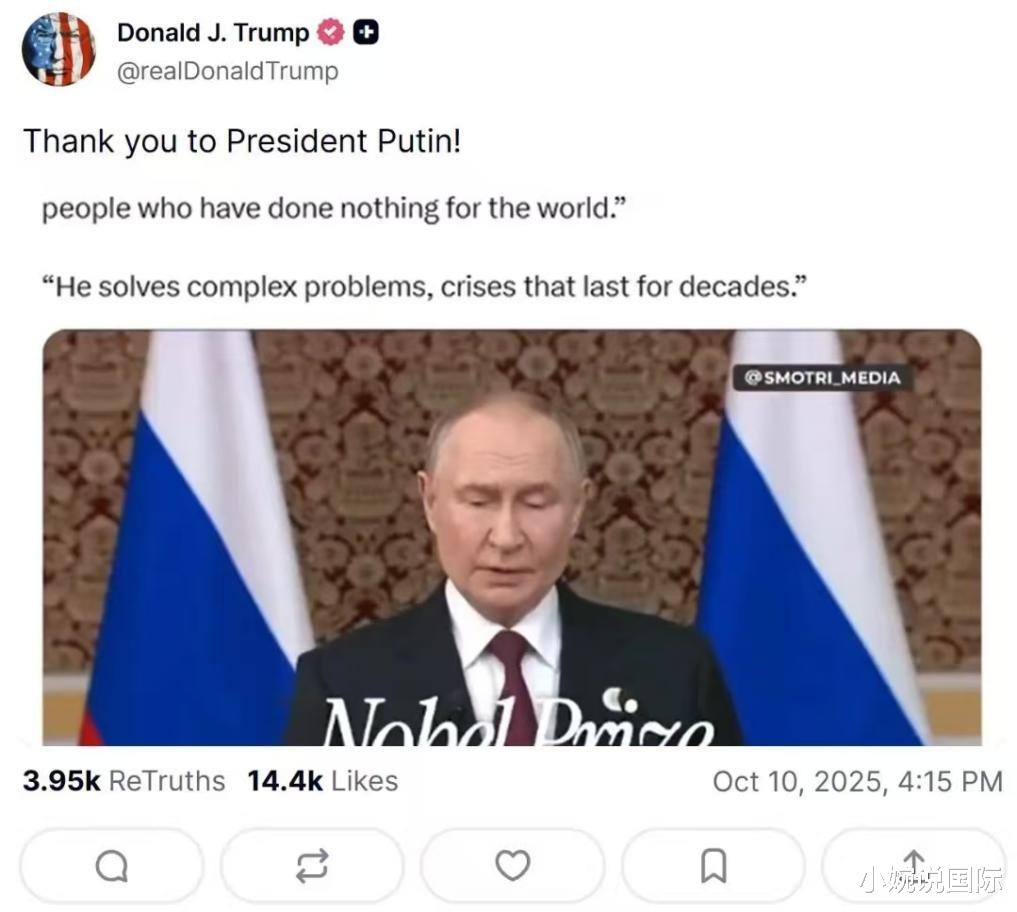

而现在,面对普京的“仗义执言”,特朗普的回应截然不同。他迅速在自己的社交媒体上转发了这段视频,并公开向普京表示感谢。普京用零成本的几句话,就在特朗普情绪的最低谷,极大地拉近了两国领导人之间的心理距离,其效果远非任何正式的外交文件所能比拟。

如果说普京送上的是免费的情绪价值,那么来自基辅的橄榄枝则显得现实而残酷。乌克兰总统泽连斯基也向特朗普抛出了一个提议,一个赤裸裸的交易。

这个提议的内容非常简单直接:乌克兰方面可以提名特朗普角逐诺贝尔和平奖,条件是美国必须向乌克兰提供“战斧”巡航导弹。这笔交易,将崇高的和平荣誉与致命的军事援助直接画上了等号。

这暴露了在巨大的生存压力下,一切都可以被当作筹码的冰冷现实。然而,这个提议背后还有一个耐人寻味的细节。就在两天前的10月8日,乌克兰议会其实已经就“提名特朗普获诺奖”的动议进行过投票,结果在450张票中,仅获得了132票支持,动议被当场否决。

这让泽连斯基此刻的提议,看起来更像是一种政治姿态,或者说是一次大胆的试探。他想看看,在特朗普的价值天平上,一个或许根本无法兑现的荣誉提名,能否撬动一批决定战局走向的先进武器。

普京的“公道话”和泽连斯基的“交易”,像两面镜子,清晰地照出了不同玩家在地缘棋局中的不同玩法。

这场围绕特朗普展开的诺奖风波,最终让真正的获奖者马查多几乎沦为了背景板。媒体的头条全被落选者的愤怒、普京的评论以及泽连斯基的提议所占据,这本身就是对奖项权威性旁落的最有力证明。

诺贝尔和平奖的合法性危机并非始于今日,从2009年奥巴马获奖引发的巨大争议开始,其评选标准的模糊性就一直备受诟病。而特朗普,作为一位前所未有地公开叫卖、索要奖项的美国总统,更是从内部对这项荣誉的庄重传统构成了挑战。

普京那句“和平奖曾授予无贡献之人”的评论,不仅是在安慰特朗普,更是在巧妙地解构和挑战整个西方主导的荣誉体系。而特朗普对此番言论的欣然接受,也暴露了他自身的矛盾:他如此渴望得到一个连他自己都认为可能“不公”的奖项。

特朗普与诺贝尔奖的这出大戏,远比一个领导人的个人得失要复杂得多。它像一个多棱镜,折射出在这个时代,个人心理是如何深刻地影响着国际政治的走向,传统的荣誉体系又是如何在新的地缘格局下被不断地工具化。

当和平奖的提名都可以被明码标价,当奖项的归属沦为大国领袖之间心理博弈的道具,人们不禁要问,“和平”本身的定义是否也正在变得日益复杂与脆弱。或许,历史最终的评价,远比任何一座金质奖杯都更加沉重和真实。

真正需要被审视的,是那些以“和平”为名的行动,是否真的为这个世界带来了片刻的安宁。