你有多长时间没有参加四大门户(四大门户这个说法都快消失了)的活动了?

现在,还有哪家平台在认真做新闻做内容吗?

信息流横行的当下,还有必要认真打磨内容吗?

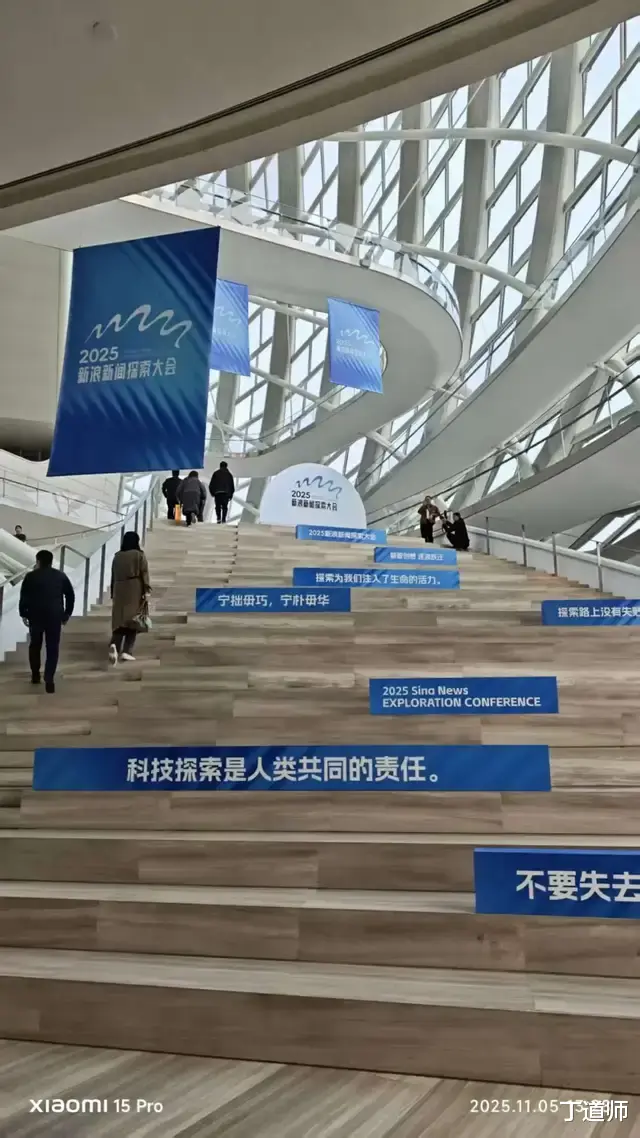

2025年11月5日下午,北京凤凰中心内,一年一度的新浪新闻探索大会如期启幕。这是我第N次参与这场活动,站在现场,心中感慨颇深——在如今AI几乎能创作一切、信息流推送日益普及的当下,仍有这么多人愿意聚在一起,深入探讨真正意义上的内容创作,共同呼唤精品内容创作的回归,这份坚守本身就极具价值。

作为一名深耕原创内容领域20余年的从业者,我尤为动容:当不少平台追逐流量、弱化深度创作时,新浪仍在认真组织这样的活动,邀请来自各行各业的业界人士,一同拆解内容创作的方法论、探讨行业未来的方向。

更让我敬佩的是,主办方的几位领导早已功成名就,却依旧冲在内容创作的一线。

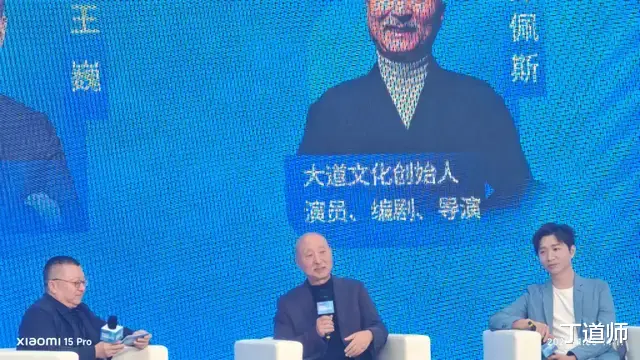

就像微博COO、新浪移动CEO王巍,在当天的活动中还客串了主持人,与陈佩斯父子展开了一场长达一个多小时的精彩对话。他抛出的问题极具洞察力,不仅勾起了陈佩斯的诸多回忆,更巧妙引出了陈佩斯关于喜剧创作的核心方法论。

我在现场飞速记录,收获满满,也深深被这种“沉浸式探讨创作”的氛围感染。

活动间隙,我也不禁思考,新浪至今已走过28年,这28年间,中国互联网行业迭代迅猛,无数媒体、门户与APP悄然退场、走向消亡,可新浪却能屹立不倒,始终是内容与新闻领域的一面旗帜。这份“长青”的背后,想必藏着对内容本质的敬畏,以及对行业初心的坚守。

01

谁还在坚持做内容?

在今天这个无脑信息流内容霸屏的时代,谁还在做内容?谁还在认真做内容?

关于这个话题,我们不妨对比两个案例,你会一目了然。

我们下载今日头条APP与新浪新闻APP,直观感受二者的差异,答案几乎无需多言。若单论内容数量,今日头条无疑远超新浪新闻;但要是比内容质量,新浪新闻则远胜一筹。作为一名老媒体人,如果只能二选一,会选择新浪新闻APP。

PS:有人说我看不上今日头条,其实更看不上百家号和UC的内容推送机制,现在几乎以推送能吸引眼球的奶头乐内容为主了。

这个对比,像极了乾隆皇帝的诗歌与李白、杜甫诗歌的差距。乾隆的诗作数量,比李白、杜甫加起来还要多10倍不止;可论创作质量,李白、杜甫的诗歌却比乾隆的作品高出10倍有余。试问谁对中国诗歌史的发展更重要?答案显而易见。

内容创作领域亦是如此,数量从来不是衡量价值的核心标准,质量才是立足的根本。

当然,除了新浪,其他几家门户其实至今都在认真做内容。这几年,我陆续参加过它们不同部门举办的内容创作分享会、研讨会,或是各类公开活动,能清晰感受到它们对内容的重视。

更难得的是,很多时候,这几家平台的核心高管都在亲自参与内容创作。前文提到的王巍自不必说,微博CEO王高飞也在深耕短内容领域(微博发表观点也是一种创作),新浪财经体系的负责人邓庆旭也还在采访对话的一线;搜狐的张朝阳更是坚持至今,不仅开设物理课,每年搜狐举办的新闻大会等活动,他也都会亲自参与;腾讯虽有部分内容骨干调整,但打开平台仍能看到不少优质原创内容板块,去年我还受邀去腾讯参与内容互动沙龙;网易则保留着诸多原创内容频道,尤其是它的评论区依旧独树一帜,在引导用户参与内容创作方面,至今仍是行业标杆。

就连看起来没存在感的凤凰网,也在新媒体时代,通过移动矩阵,近期又强化了原创内容制作。

而在这几家之中,新浪算得上是最老的门户之一。如今早已不能用门户来定义它,可它依旧冲在内容创作的前沿,无论是PC桌面门户时代的“新浪网”,还是移动新闻客户端时代的“新浪新闻”,都会投入资源和人力,制作和出品一批批原创内容。

之前我在文章中提到过,新浪新闻的各种原创栏目或者节目,覆盖了科普、综艺、情感、生活、科技、财经等近20个垂直领域。集合了多个精选IP矩阵,除了新浪新闻官方出品,还联手各方原创内容生产者,每天输出大量精品内容。

在新浪的内容至上原则上,这两年,《一天零一页》、《图数室》、《蜂鸟》、《头号青年》、《前主编》等一批批原创栏目,出现在了公众手机屏幕上。《热浪之外》更是成为出圈的现象级栏目。新浪新闻的这些原创栏目和内容,不仅是对新闻事件或者热点人物的深度挖掘,更是对时代脉搏的精准把握,它们以独特的视角、深刻的洞见,引领着公众的思考与讨论,塑造着社会的共识与价值观。

02

陈佩斯:内容创作是科学工程

前文我们提到过,微博COO、新浪移动CEO王巍,在当天的活动中还客串了主持人,与陈佩斯父子展开了一场精彩对话。

这是当天活动最高潮的环节,我身边有多位媒体人全程都在拿着手机不停拍摄,生怕错过精彩环节。

我在现场,聆听了陈佩斯分享的喜剧创作方法论。我认为这是一个伟大的时刻,陈佩斯是我们那代人心目中的超级巨星,我上小学的时候就看过陈佩斯的很多作品,惊为天人。现在能够近距离学习他的创作方法,无疑是幸运的。

陈佩斯说,创作需要遵守科学,核心源于对“规律”的探索。

陈佩斯回忆,早年与朱时茂在舞台表演时,全凭感觉“瞎演”,同一包袱有时响有时哑,像盲人摸象般紧张冒汗。

直到马季、姜昆两位先生传授“三翻四抖”的技巧,他才明白喜剧有可学习、可重复的规律,也就是需做好铺垫再抖包袱,节奏把控有特定韵律,而非靠运气。

后来他进一步研究人类行为逻辑,发现艺术与科学并非两条路,探索喜剧规律的过程本身就是“科学认知”。

由此,陈佩斯总结出一套科学的创作方法论。

陈佩斯创作方法论总结

一、核心动力:以兴趣为底层驱动

对喜剧的热爱、给他人带来笑声的诉求是创作核心,观众的赞许与反馈形成用笑声换认可的良性循环,推动持续探索。

秉持超越自我的追求,不满足于现有作品,始终想创作出更优质的内容,保持创作惯性。

二、创作原则:拒绝束缚,坚守本质

摒弃“规矩至上”的固化思维,反对用条条框框禁锢创作,主张思想自由驰骋。

坚守“戏比天大”的理念,将创作视为安身立命的根本,不选捷径,踏实打磨每一部作品。

定位“低于观众”的创作姿态,作品贴近生活,让观众产生这说的就是我的共鸣,拒绝居高临下的教育式表达。

三、科学方法:遵循规律,精准落地

掌握喜剧创作的底层规律,如“三翻四抖”的节奏技巧,明确铺垫与抖包袱的时机,让创作可重复、可学习。

研究人类情感与认知逻辑,将其融入故事结构设计,让喜剧效果符合观众心理规律,而非依赖运气。

以观众反馈为校准标准,通过舞台演出中观众的笑声判断包袱效果、节奏合理性,持续调整优化。

四、迭代逻辑:直面压力,主动突破

正视行业“作品即废品”的特性,将观众对新节目的期待转化为创作动力,不断求新求变。

跨界转型时敢于推倒重来,摒弃过往经验,重构创作理念与逻辑,在试错中实现自我突破。

平衡艺术追求与市场反馈,尊重观众需求,打造有价值的作品,依托良性市场实现创作落地。

五、底线坚守:真实体悟不可替代

创作源于自身经历与感悟,拒绝脱离生活的凭空设计,确保内容有感而发。

认可技术(如AI)可学习创作规律,但强调艺术的变数与品味源于人生磨砺,无法被机器复制,坚守人文内核。

这些方法论可能比较枯燥,我来说几个现场听到的细节,不过隔了一天,记忆力有限,可能记不太全。

陈佩斯提到,他一开始创作的核心动力就是喜欢、感兴趣,没有其他杂念,并且他认为观众的笑声就是对他最大的奖励。这一点我特别认同,其实现在我们搞创作也是如此,动力不该是获得多少奖项,而在于通过创作给读者带来了什么价值。

陈佩斯还反复强调“戏比天大”,他儿子陈大愚现场分享了一个细节:陈佩斯曾为了让他练好一个拍桌子的动作,让他反复练习了40多次,最后手都肿了,快拍烂了。陈佩斯还专门指导细节,要求他手先画一个圆再拍下去。当天类似这样的细节还有很多。

让人意外的是,作为表演艺术家的陈佩斯,在谈话中反复提到“科学”这个词。这让我想起当年去中国人民大学学习时,胡百精老师也说过,人类有听故事的底层需求,而创作是一套科学的方式,有模式、有“套路”,就像做科研产品一样,有顺序、有底层逻辑。

另外关于人工智能等新科技的应用,我原本以为70多岁的艺术家会比较抵触(有一段时间,陈佩斯父亲陈强的形象被AI“复活”,这让陈佩斯的儿子陈大愚感到不适),但他们反而积极拥抱这种变化,很愿意接受新鲜事物,这一点让我感触很深。

这里再补充一个细节。当天,陈佩斯还罕见的分享了当年《吃面条》给他带来的荣誉以及背后不为人知的危机。这些内容以前我在网上看到很多说法,但大多是以讹传讹。

陈佩斯说,《吃面条》作为他的经典小品,爆红背后却满是质疑。

当年,作品在春晚成功后,电影界给出全是负面反馈,认为“搞笑不严肃”,甚至歧视小品演员,觉得其创作不艺术。(这里补充下,陈佩斯早年是电影演员,演小品是后来的事情)当时电影界从业者多以“人类灵魂的工程师”自居,认定艺术必须严肃。不过,陈佩斯坚持喜剧人应低于观众,作品要贴近生活而非居高临下教育人。

理念不合让他后续想回归电影时屡屡碰壁,剧本被收却无回应、想见负责人遭拒,最终只能自己投资借贷、提着电影片头全国跑发行,在观众笑声与行业质疑的反差中,扛下巨大的精力与经济压力。

03

AI带来的新机会

过去几年新浪新闻探索大会,甭管主题如何如何不同,AI也始终是核心话题。甚至有一年,王巍和“图灵”还来了一场跨越半个世纪多的AI对话,技惊四座。

当天的活动,现场所有的嘉宾,也都无一例外,提到这个早已经烂大街的词汇--AI!

由于每个嘉宾都在讲AI,干货放这里可能得有两三万字。艰难取舍之后,我还是想把爱奇艺创始人龚宇的演讲,分享给大家。

在新浪新闻探索大会,爱奇艺创始人龚宇惊喜现身,抛出了“112定律”。

我们姑且把这个112称之为AI创作时代的摩尔定律。

这一定律的核心是,当技术或商业模式创新让内容单位时长成本降到原来的10%以下,创作者数量会暴涨10倍以上,作品数量更是会激增100倍以上,而3-5年内产业格局必然迎来颠覆 。

最鲜活的例子就是微短剧。凭借成本优势(较传统影视低一个数量级),今年新出微短剧达2万多部,远超院线电影和电视剧总和,完美印证了“112定律”的预判。

而现在,触发下一轮变革的变量已明确,就是AI。龚宇举例,一位有20年编程经验的资深工程师,在进修北京电影学院导演系后,借助AI编程工具将效率提升20倍,而类似的效率提升在团队层面也达到2-5倍,目前爱奇艺已有70%员工使用AI工具,年底前计划实现100%覆盖,“不会用AI工具将难以留在公司”。

他提醒行业警惕“看不懂、追不上”的陷阱:当前AI大模型正快速解决内容可控性、稳定性等难题,一旦实现成本跃迁,创作者边界将被彻底打破。这个定律从不是数字游戏,而是所有内容从业者的生存指南。

龚宇的这些论述,和我在上周写的《丁道师:关于AI“创作”的两点新思考》一文,有高度吻合之处。

我说,以往只有不到10%的专业人员适合从事内容创作(这里的创作包括写作、画图、做视频等等),这对人类族群的创造力而言,是一个巨大浪费。

而现在,借助AI工具,90%的人都能够进行高质量的内容创。

也就是说,那些具备思想深度、丰富想象力和创新力,却缺乏写作、设计、剪辑等实操技能的人,如今能依托AI工具,可以将脑海的创意想法精准转化为高质量内容,真正实现“创意为王,技能由AI补齐”,让创作的核心回归到思想与想象力本身。

比如说我奶奶,今年80多岁了,没上过学,连基本的文字都不认识。但她会用触屏的形式和手机进行交互,就可以把儿孙的照片变成动态视频,未来也可以轻易制作数字人。

再举个例子,有个唐诗爱好者,喜欢音乐却不懂音乐创作。他把李白杜甫的友情写成歌词,豆包自动生成了唯美的音乐。我听了后,大为赞赏。

还有人有个科幻创新脑洞,但不懂物理,更不懂科幻写作,借助大模型,也写出来高质量的科幻小说。

不过,值得玩味的是,正当龚宇携“112定律”四处分享时(在这场活动之前,龚宇在横店活动上也分享了112定律),隔壁的对手腾讯视频,抢先一步践行了“112定律”的实践。腾讯视频,刚刚推出了「AI短片创作大赛」,大赛累计收到6000余个AI创作的视频,作品覆盖IP二创、科幻、动画、剧情、音乐MV、历史人文等多元题材。

昨天晚上我看了其中的一些视频,大为震撼。我有一种预告,AI制作的视频,挂上龙标进入电影院,已经不远了。

哈哈,我们的行业,越来越好玩了。