当小米17Pro以“全面对标”之姿直面iPhone17Pro,这场较量早已超越参数堆砌,深入到材质选择、结构设计与耐久表现的每一个细节。国外知名评测人JerryRigEverything的深度拆解与暴力测试,不仅揭示了两者在玻璃强度、金属工艺上的差异,更意外展现出两款产品截然不同的设计哲学与内在逻辑。

一、玻璃的博弈:前屏与背屏的“双重标准”

小米17Pro正面搭载的“龙晶玻璃”无疑是其最大亮点。在莫氏硬度测试中,它成功抵御了6级硬物的刮擦,直至7级才出现轻微痕迹。虽然略逊于iPhone17Pro搭载的第二代超瓷晶玻璃,但这一表现已跻身顶尖防护梯队。然而,当测试转向机身后侧的2.7英寸背屏时,结果却出现明显反差——仅6级硬度已留下可见划痕,7级时损伤进一步加深。这揭示了一个容易被忽视的细节:小米17Pro的背屏并未沿用同等级玻璃保护,这种“区别对待”背后,或许是成本与功能优先级之间的权衡。

相比之下,iPhone17Pro延续了一贯的“全链路品质统一”,前后玻璃均采用超瓷晶工艺,虽牺牲了某些极限参数,却保证了整体体验的一致性。

二、金属中框:坚固度与工艺细节的较量

在机身侧面,小米17Pro采用了阳极氧化铝材质中框与按键。测试显示,即使用刀具刮擦,也需要较大力度才能造成损伤,其抗刮擦性能优于iPhone17Pro——后者在同类测试中更容易出现掉漆现象。这一差异不仅体现了小米在金属处理工艺上的进步,也反映出两家公司对“耐用”理解的不同:小米倾向于“实用坚固”,而苹果则更注重“视觉完美”的持久性。

三、后盖材质:创新复合材料的突破

小米17Pro的后盖首次采用了玻璃纤维复合材料,配合磨砂工艺,初看易被误认为聚酯塑料。实际上,这种材质在重量控制、信号强度和结构强度之间取得了良好平衡。虽然同样会被利刃划伤,但其耐磨性和抗冲击性远超普通塑料。这一材质选择,展现了小米在保证无线充电效率、控制机身重量同时提升耐用性的创新思路。

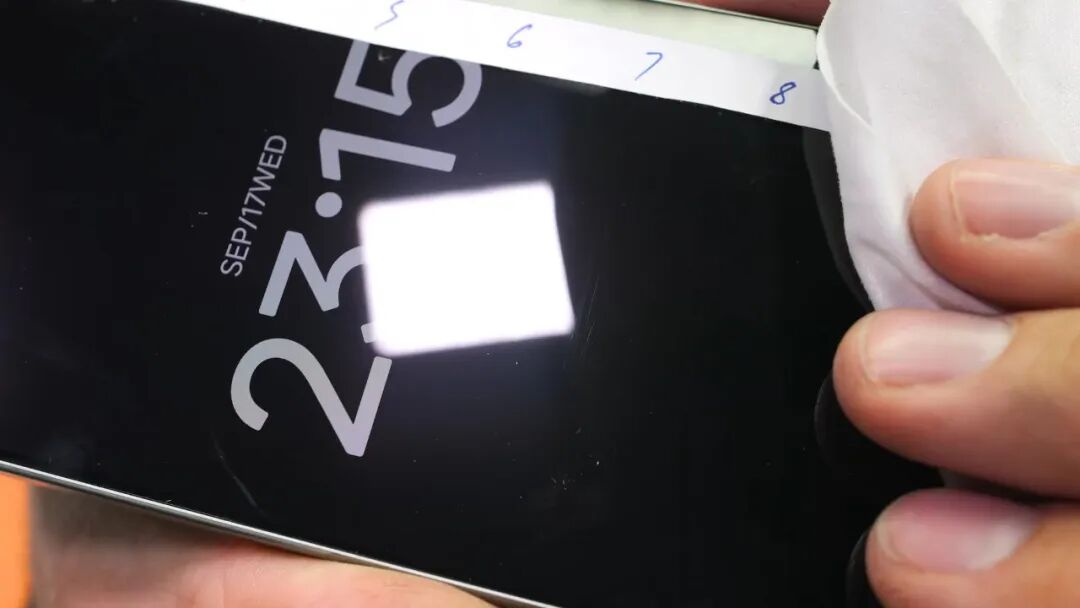

四、极端环境考验:高温下的稳定表现

在更为严苛的打火机灼烧测试中,小米17Pro的屏幕经受住了30秒持续高温,不仅未出现永久性损伤,屏下指纹识别功能仍能正常运作。这一表现打破了人们对电子元件脆弱性的传统认知,展现出其在热稳定性与电路保护方面的成熟技术。

五、内部结构:模块化设计与维修便利性的革新

拆解过程揭示了小米17Pro最令人惊喜的一面:其背板可独立拆卸,且不影响背屏功能,这与iPhone17Pro必须从屏幕开始拆解的模式形成鲜明对比。此外,内部高度模块化的设计,使主要组件均可独立更换。尽管电池因大量胶带固定而拆解困难,但整体维修友好度显著提升。

无线充电模块虽不支持磁吸,但50W的功率已超越iPhone17Pro的有线充电。而6300毫安的双电芯电池,在体积相近的情况下实现了容量的大幅领先,这背后是硅碳电池技术的默默支撑。

结语:两种理念的平行演进

从JerryRigEverything的测试可以看出,小米17Pro并非简单模仿,而是在对标中走出了自己的技术路径:前屏的“龙晶玻璃”展示了追赶顶尖标准的决心,背屏的普通玻璃则体现了现实权衡;金属中框工艺实现了局部超越;而后盖材质与内部结构则展现了大胆创新。

这场对比已超越“谁更耐用”的简单命题,揭示了消费电子行业两条不同的演进路径:一边是苹果坚持的“全链路精工平衡”,另一边是小米探索的“重点突破与模块化创新”。对于消费者而言,这不再是优劣之分,而是理念之选——您更青睐全面均衡的精致,还是敢于在关键处突破的勇气?

未来手机的耐用性竞赛,或许将不再局限于单一材料的极限提升,而是转向整体结构优化、维修便利性与可持续性的综合考量。在这一赛道上,多元化的创新远比单一标准的追随更有价值。