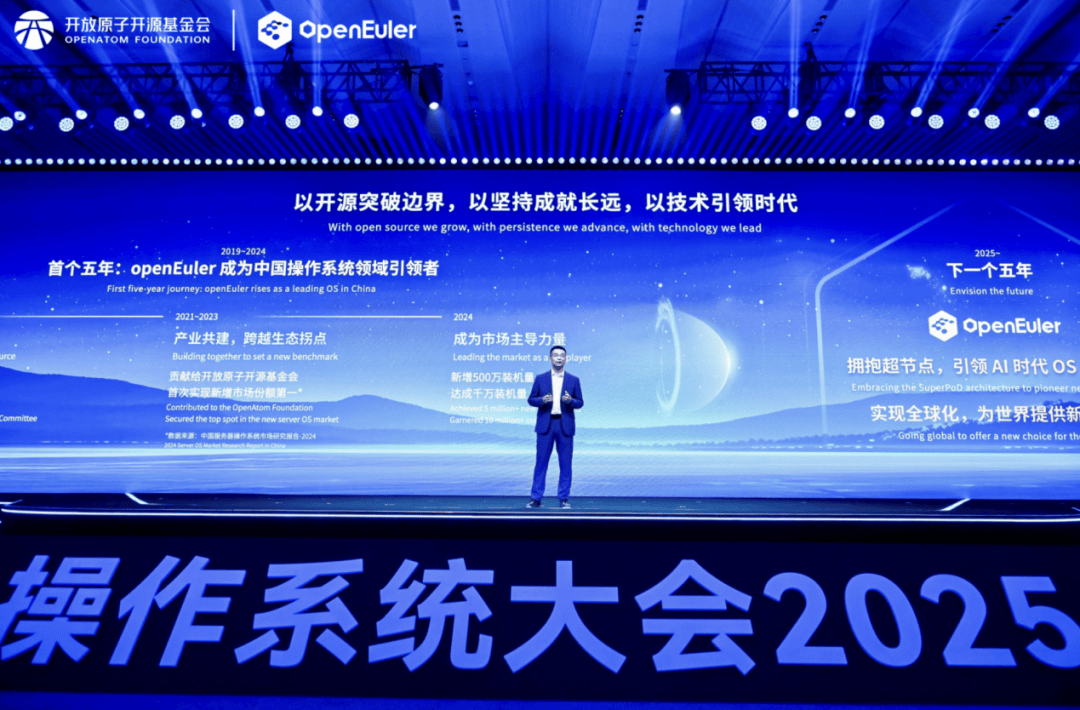

2025 年 11 月,以 “智跃无界,开源致远” 为主题的操作系统大会在北京中关村国际创新中心落下帷幕。这场汇聚全球产业界力量的盛会,不仅见证了 openEuler 全球首个面向超节点的操作系统正式发布,更勾勒出中国开源基础软件从 “跟跑” 到 “引领” 的发展轨迹。

作为媒体人在亲历这场大会后,老马愈发清晰地感受到:openEuler 六年开源之路的积淀,正在孕育中国基础软件产业的 “破茧成蝶”,而其新五年规划中对超节点、AI 与全球化的坚定布局,更预示着全球开源生态即将迎来新的格局重构。

社区筑基:量稳质升的开源根基

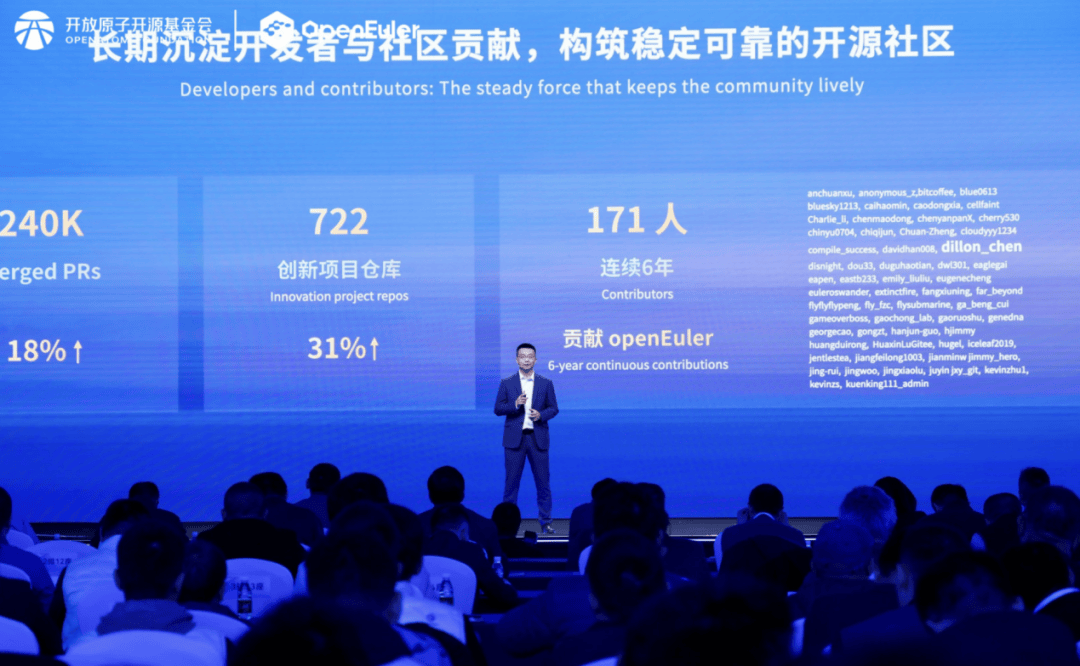

开源的生命力在于社区,而社区的成熟度往往体现在 “量” 的积累与 “质” 的突破之间的平衡。openEuler 用六年时间,交出了一份令人瞩目的答卷:截至 2025 年,社区成员单位已超 2100 家,全球贡献者突破 2.3 万人,用户规模超过 550 万,全球部署 42 个镜像节点,为 178 个国家和地区提供服务。这些数字的背后,是一个开源社区从无到有、从弱到强的成长轨迹,更是中国基础软件产业生态凝聚力的直观体现。

从社区贡献的维度看,openEuler 早已超越单纯的代码协作平台。六年间,社区共推出 3 个 LTS 版本和 9 个创新版本,举办 120 多次开发者活动,成立 100 多个特别兴趣小组,累计完成 24 万次代码合入请求和 441 万次 Review,孵化 700 多个创新项目仓库。更值得关注的是,社区中 40% 的个人开发者为 “为爱发电” 的无明确归属贡献者,正如开放原子开源欧拉委员会主席熊伟所说:“这些开发者不知道从哪儿来,发不发工资、谁给发工资都不清楚,但他们的活跃度很高,说明中国人的创造力其实一点不差。” 这些个人开发者与企业成员共同构成了社区的 “双引擎”—— 企业保障了商用级的质量、合规与知识产权底线,个人开发者则注入了持续的创新活力。

这种 “组织化管理 + 市场化活力” 的结合,正是 openEuler 社区的独特之处。熊伟将其解读为中西方文化的融合:“西方社区更像大家聚到一起建小教堂,而中国有从上到下严密组织的传统,我们要做的是结合两种模式的优势。” 高度的组织性让社区产出质量有保障,而开放的平台又吸引了大量 “为爱发电” 的开发者,既避免了松散社区的低效,又摆脱了封闭生态的僵化。

在技术贡献的聚焦度上,openEuler 的转型趋势尤为明显。2025 年作为新五年的开局之年,社区孵化的 25 个开源项目中 22 个与 AI 相关,33 篇学术论文全部聚焦 AI 领域,熊伟直言:“今年是下一个五年周期的开局之年,技术上最大的投入就是全面拥抱 AI,这是我们最重大的变革。” 这种从 “广撒网” 到 “精准发力” 的转变,印证了 openEuler 从 “解决有无问题” 到 “追求引领地位” 的战略升级。

生态共荣:链通产业的协同网络

基础软件的价值实现,离不开全产业链的协同共建。openEuler 的生态建设,最鲜明的特点便是打破了 “芯片 - 操作系统 - 应用” 的层级壁垒,构建起一个跨领域、跨区域的协同网络。如今,这个生态已实现从核心技术到行业应用的全面覆盖,成为中国行业数智化的首选操作系统。

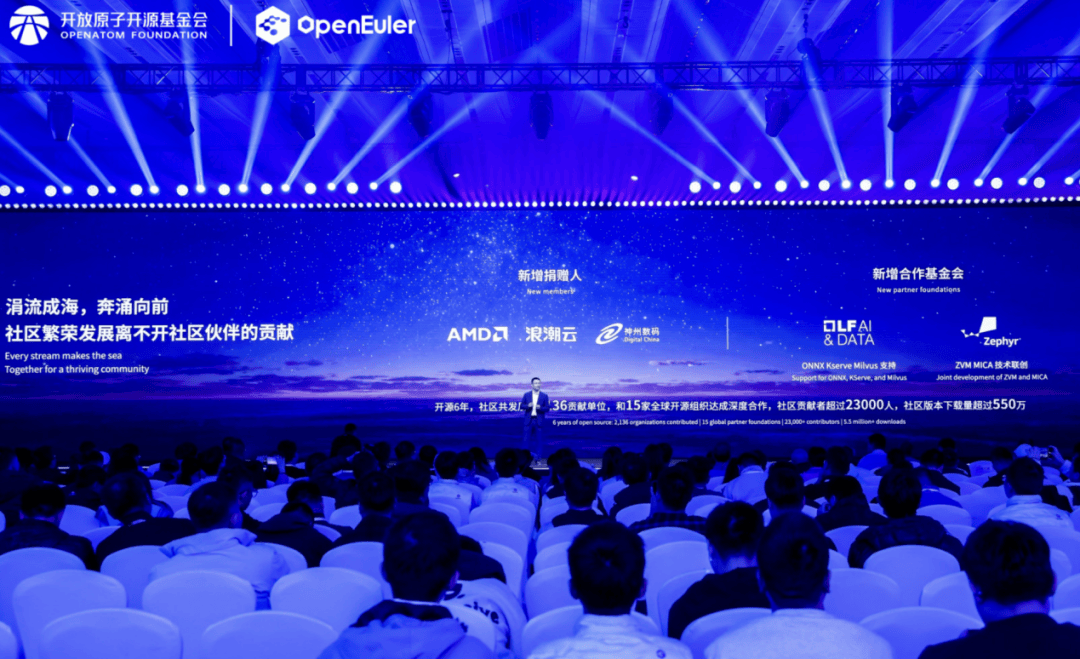

在硬件适配层面,openEuler 的 “朋友圈” 不断扩容。2025 年,AMD、浪潮云、神州数码新增成为社区捐赠人,至此 Intel、Arm、AMD 三大全球芯片巨头均加入社区。对于生态的竞争力,熊伟有着清醒的认知:“我们是一个以商业为底色的社区,黄金会员每年要花 100 万,白金 200 万,白银几十万,这和很多国内社区不一样。” 企业捐赠人的模式让社区有了稳定的发展基础,而三大芯片厂商的加入,则实现了对主流芯片架构的全面兼容,这种兼容不是简单的技术适配,而是深度的协同创新 —— 华为开放灵衢互联协议 2.0,支持伙伴打造超节点硬件,而 openEuler 则通过 “内存统一编址”“异构算力低时延通信” 等关键能力,让硬件算力得到最大化释放。

在行业应用层面,openEuler 已实现规模化落地。从互联网、通信、政务、金融等数字化原生领域,到能源、工业等传统行业,其系操作系统累计装机量预计 2025 年底将超过 1600 万套。熊伟分享了与欧洲工业巨头菲尼克斯的合作:“这是欧洲第一个工业巨头和 openEuler 合作,还有一些知名全球公司的合作项目在推进中,明年会有更多国际化企业来展示成果。”

在工业领域,openEuler 孵化的 MICA 混合关键性部署、UniProton 实时内核等技术,已在中国南方电网、菲尼克斯等企业落地,推动 OT 领域的 IT 化转型;在数据中心场景,Intelligence BooM 全栈开源 AI 解决方案通过异构协同推理,效率提升 10%~30%,已在宝德、华鲲振宇等伙伴实现商用。这些案例证明,openEuler 已不再是实验室中的技术原型,而是真正能为千行万业创造价值的产业级解决方案。

生态的繁荣还体现在产学研的深度融合上。2025 年,openEuler 学术与教育委员会、异构融合系统软件产学研联盟正式成立,汇聚了清华大学、北京大学、上海交通大学等顶尖高校和科研机构。这一举措打通了 “技术研发 - 人才培养 - 产业应用” 的闭环,为社区提供了可持续的智力支撑,也让基础软件的创新从 “单点突破” 走向 “体系化推进”。

技术破界:超节点 AI 的双轮驱动

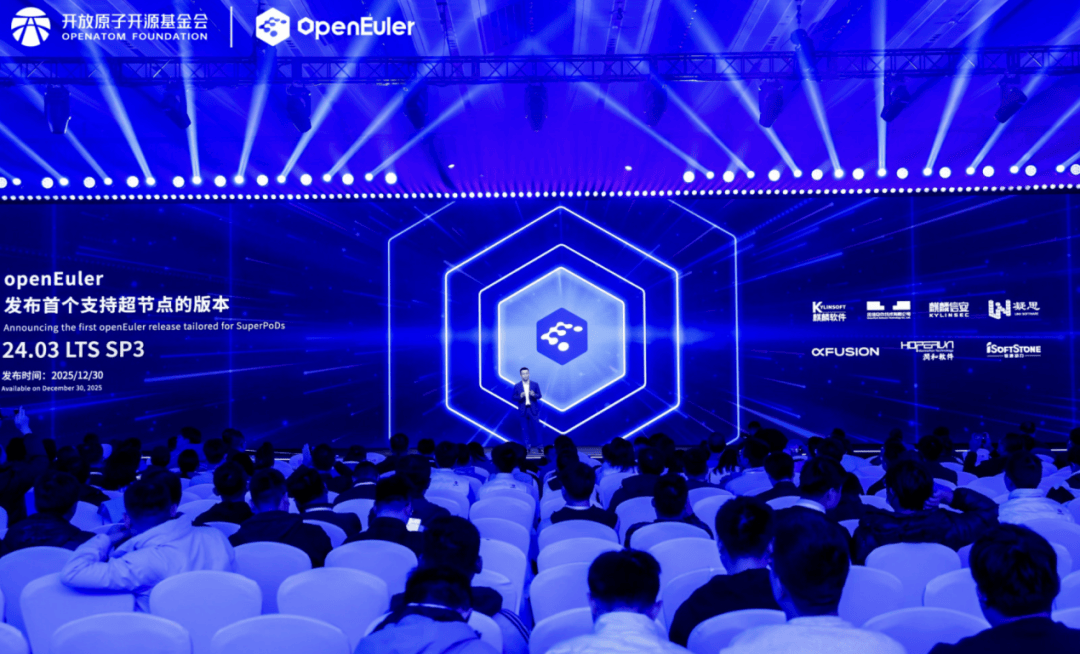

技术创新是开源项目的核心竞争力,而 openEuler 在 2025 年的技术布局,精准把握了智能时代操作系统的变革方向。大会上发布的全球首个面向超节点的操作系统 openEuler 24.03 LTS SP3,以及 Intelligence BooM 全栈 AI 解决方案新版本,标志着其技术发展进入 “超节点 + AI” 双轮驱动的新阶段。

超节点作为算力基础设施的新常态,正在重塑计算架构的底层逻辑。随着大模型参数规模从千亿迈向万亿,推理时延要求从 50ms 压缩至 15ms,传统服务器集群已难以满足算力需求,而超节点通过 “物理多机、逻辑单机” 的形态,实现了算力的聚合与高效调度。

对于超节点的适配,openEuler 早有准备,熊伟透露:“去年年底 24.03 版本发布时,我们就预埋了相关接口,就是怕超节点上来后破坏兼容性,现在要做的是把整个操作系统和上层软件栈做适配,尽量不冲突现有体系。” openEuler 针对超节点打造的操作系统,具备三大核心特征:全局资源抽象、内存统一编址与设备池化管理;异构资源融合、大带宽低时延通信;全局资源视图与兼容性接口,这些特征直击超节点算力释放的核心痛点。

按照规划,openEuler 将在 2025 年 12 月 30 日上线超节点操作系统的基本框架,2026 年上半年完成商用版本适配,“企业买超节点后,有的能自己开发运维,就用社区版本,更多客户需要商用版本,麒麟、统信这些厂商会提供服务,明年会把这件事走通。” 熊伟的表述清晰勾勒出超节点技术的落地路径。

如果说超节点是算力的 “硬件底座”,那么 AI 就是操作系统的 “智能大脑”。openEuler 的 AI 战略,并非追求单一应用的突破,而是构建完整的技术栈支撑。熊伟将其比喻为 “盖房子”:“我们不是自己生产水泥、砖头,而是用开源组件把毛坯房搭好,交给下游合作伙伴精装修,我们不做业务层,只提供基础平台。”

Intelligence BooM 全栈开源 AI 解决方案,已支持 50 + 模型微调,具备面向 Agentic AI 智能体生态的快速适配能力。其最新版本带来了诸多实用创新,比如自然语言交互的安装程序,“传统安装要选很多按钮,专业性强,新版本就是大白框,用中文对话就能选全装、减量装,或者安装到哪个盘。” 这种贴近用户的创新,让复杂的服务器操作系统变得更易用。

全球扬帆:体系出海的开源征途

开源的本质是协作,而全球化则是开源项目的终极检验。2025 年,openEuler 正式开启全球化大幕,其 “体系化出海” 的战略布局,不仅是自身发展的必然选择,更是中国基础软件产业自信的体现。

对于 openEuler 的全球化定位,熊伟首先纠正了一个认知:“我反对‘中国主导’这个词,我们标准说法是‘源自中国’。” 这种谦逊而坚定的态度,贯穿了 openEuler 的全球化战略。在他看来,中国企业的全球化正进入 “二次出海” 阶段:“第一次出海是嵌入西方体系,挣点小钱;第二次出海要构建自己的体系,因为现在单独适配西方体系已经很难,甚至不可能。” openEuler 的全球化,正是这种 “第二次出海” 的典型代表 —— 依托中国完整的 IT 产业链,将从芯片到应用的协同能力推向全球。

目前,openEuler 的全球化已取得初步成效。在合作伙伴层面,社区累计与 15 家全球开源组织建立紧密合作,包括 Zephyr 嵌入式技术基金会、Linux Foundation AI&Data 基金会等;在商业落地层面,已与欧洲工业巨头菲尼克斯达成合作,多个国际化项目正在推进中。熊伟透露,当前 openEuler 的出海重点聚焦 “一带一路” 沿线国家和地区,“亚太、中东、南非、北非、南美这些地方,中国企业出海的案例很多,我们也会跟着这个节奏,稳扎稳打。”

openEuler 的全球化战略,与 “十五五” 规划中 “基础软件”“开放”“新型工业化” 等关键词高度契合。“十五五” 规划专门点出了基础软件,还有 20 多处提到开放,这让熊伟备受鼓舞:“中国已经有了完整的 IT 基础设施全栈体系,虽然还相对弱一点,但这是我们全球化的底气。” 社区与全球 15 家开源组织的合作,正是这种 “开放” 精神的体现 —— 不搞封闭生态,而是以开放姿态融入全球开源社区。

在出海策略上,openEuler 提出了 “泛欧拉模式”。“希望我们的竞争力能被其他社区或项目吸引过去,他们可以拿整个社区做商业版本,也可以只拿关键部分,长得像我也是 openEuler。” 熊伟解释道,这种模式不追求 “全须全尾”,而是通过技术输出扩大影响力,“全球范围内我们希望合作,你有什么给我,我有什么你都拿去,最后你中有我、我中有你,是不是欧拉其实没那么重要。” 这种格局,让 openEuler 在全球化进程中避开了不必要的对抗,以技术和生态为桥梁连接全球。

新程致远:基础软件的五年答卷

站在新五年的起点,openEuler 明确了 “坚定拥抱超节点、坚定拥抱 AI、加速全球化” 的发展方向。这一规划既延续了其六年积累的核心优势,又精准把握了智能时代的发展机遇,为中国基础软件产业的进阶之路指明了方向。

未来五年,超节点将成为 openEuler 技术创新的核心抓手。按照熊伟的规划,2026 年上半年将完成超节点商用版本适配,之后通过客户 POC 业务反馈,明确后续研发重点,“超节点是新生事物,现在还不清楚哪些业务最受益,先运行起来,再根据实际情况调整。” AI 将继续是社区的核心投入方向,“我们会把 Intelligence BooM 栈的底层基础库做全,和硬件适配做透,强化与 AI 框架、向量数据库的协同,提升对多模态大模型的支持。”

全球化将是新五年的重点突破方向。“明年这个时候,我希望能有更多海外企业来现场展示合作成果,甚至上台讲演。” 熊伟对未来充满期待,社区计划在两年内吸引更多国际化企业加入,推动核心代码被全球开源项目采用,通过学术与教育委员会构建国际化人才培养体系。到 2030 年,openEuler 有望成为全球主流的开源操作系统之一,真正实现 “为世界开源贡献中国力量” 的愿景。

在应对竞争方面,熊伟信心十足:“从技术维度,我们在 AI、嵌入式、工业自动化这些领域动作很快,有信心保持领先;从商业模式,我们有 OSV 厂商、OESP 服务商,能覆盖从掏钱到不掏钱的所有客户,这是纯血社区比不了的。” 这种技术与商业的双重优势,将支撑 openEuler 在全球竞争中站稳脚跟。

结语:开源致远,不负时代

openEuler 六年的开源之路,见证了中国基础软件从 “补课” 到 “引领” 的艰难跋涉;而其新五年的规划,则勾勒出中国开源产业走向全球的宏伟蓝图。任何一名软件行业人士都深知基础软件的发展没有捷径,需要长期投入、持续创新,更需要开放协作的格局。

熊伟在媒体沟通会上的一句话让老马印象深刻:“过去五年我们立根铸魂,解决了有和无的问题;未来五年,我们要从跟随变成引领。” 这句话不仅是 openEuler 的自我期许,更是中国基础软件产业的心声。openEuler 的成功,不仅在于其技术上的突破,更在于其探索出了一条 “企业主导、社区共建、产学研协同、全球化发展” 的开源之路,这条道路既符合中国的产业实际,又顺应了全球开源的发展规律。

智能时代的浪潮滚滚向前,操作系统作为算力底座的核心,其重要性不言而喻。openEuler 的新五年,既是自身进阶的五年,也是中国基础软件产业实现跨越式发展的五年。我们有理由相信,在 “共建、共治、共享” 的开源精神指引下,openEuler 将以超节点和 AI 为双翼,以全球化为征途,为世界带来更高效、更智能、更开放的操作系统解决方案,书写中国基础软件的新篇章。

开源无界,致远未来。openEuler 的故事,才刚刚开始。