后台常有家长焦急地问:“我家宝宝11个月了还不会叫妈妈,是不是发育慢了?”“邻居家娃8个月就会喊人,我家的只会咿咿呀呀,要不要去检查?”其实,宝宝学说话有天然的“时间窗口”,早于或晚于这个范围,都藏着大脑发育的小信号。今天就用通俗的话,跟大家聊聊宝宝“叫妈妈”背后的发育密码,帮你科学判断,不焦虑也不忽视。

先给大家一颗“定心丸”:宝宝10-14个月学会叫“妈妈”,都属于正常范围。这个阶段,他们的口腔肌肉逐渐灵活,能控制舌头、嘴唇发出“ma-ma”的音节,更重要的是,大脑开始把“妈妈”这个声音和具体的人(经常照顾自己的妈妈)关联起来,这可不是简单的“学发音”,而是语言理解与认知能力的双重进步。

但也有不少宝宝会“提前达标”——比如8-9个月就清晰喊出“妈妈”,甚至能对着妈妈的方向主动呼唤。这类宝宝往往不是“偶然碰巧”,而是大脑发育的几个关键能力走在了前面,家长可以观察这两个细节:一是“回应性”,比如妈妈说“宝宝看这里”,他会立刻转头;二是“模仿欲”,看到妈妈拍手、伸舌头,会主动跟着做。这两种表现,本质上是宝宝的“听觉注意力”和“动作-语言关联能力”在快速发展,而这正是聪明大脑的早期特征。

不过要提醒大家:别盲目追求“早说话”,更别用“会不会叫妈妈”给宝宝贴“聪明”或“迟钝”的标签。我见过有些家长为了让宝宝早开口,每天拿着卡片机械重复“妈妈”,反而让宝宝产生抵触;也有宝宝15个月才叫妈妈,但后续学说话速度飞快,2岁就能说完整句子。每个宝宝的发育节奏不同,关键是看“整体趋势”,而不是单一节点。

那家长该怎么做,才能帮宝宝顺利解锁“叫妈妈”的技能,同时促进大脑发育呢?分享3个经过很多家庭验证的实用方法,操作简单,每天花10分钟就能做到。

第一个方法:“沉浸式对话”,让宝宝在生活里听够“妈妈”。不用刻意教,而是在日常互动中自然提及。比如给宝宝换尿布时说“妈妈帮宝宝换舒服的尿不湿啦”,喂奶时说“宝宝喝饱饱,妈妈陪你玩”,甚至收拾玩具时都可以说“妈妈把小熊放好,宝宝要不要一起?”。宝宝的大脑需要反复接收“妈妈”这个声音和场景的关联,才能慢慢理解含义,这比生硬的“跟读训练”有效10倍。

第二个方法:“延迟满足+鼓励发音”,激发宝宝主动开口的欲望。比如宝宝指着水杯想要喝水时,别急着立刻递给他,而是蹲下来看着他的眼睛说“宝宝想喝水呀?告诉妈妈,‘妈妈,要水’”。如果宝宝发出“ma”的模糊音节,哪怕只是类似的声音,也要立刻回应:“哇,宝宝会叫妈妈啦!妈妈这就给你拿水!”这种“发音有反馈”的互动,会让宝宝觉得“说话能解决问题”,从而更愿意尝试。

第三个方法:“多感官刺激”,帮宝宝把“声音”和“画面”绑在一起。可以准备一个小镜子,让宝宝看着妈妈的嘴巴怎么发出“妈妈”的声音——比如嘴唇先闭紧,再轻轻张开,发出“m”的音。也可以抱着宝宝,让他摸一摸妈妈的脸、听一听妈妈的心跳,再温柔地说“这是妈妈哦”。当宝宝的视觉、触觉、听觉一起联动时,大脑对“妈妈”的认知会更深刻,开口也会更顺利。

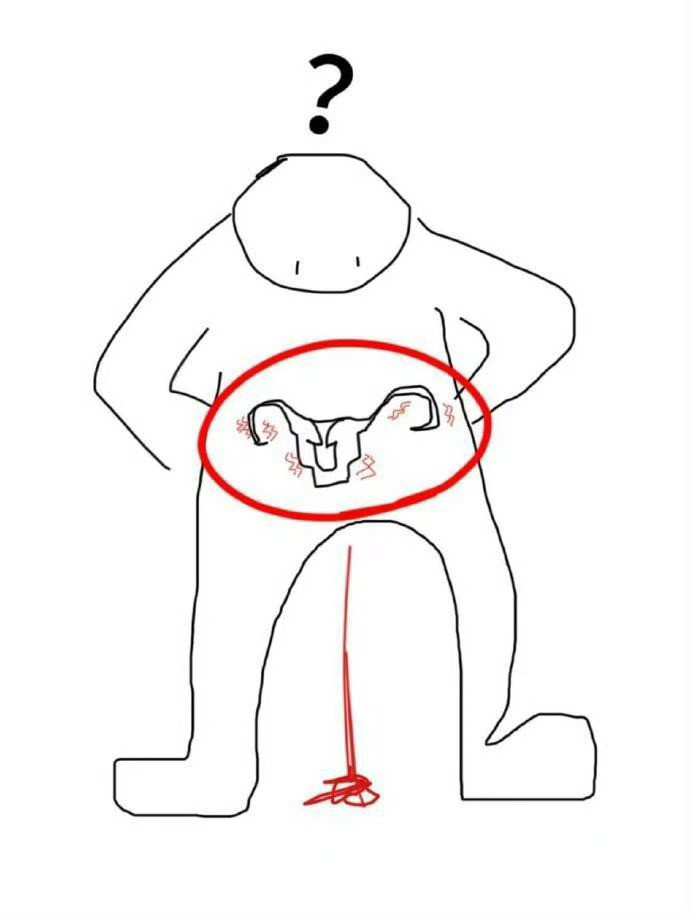

最后要特别提醒:如果宝宝超过16个月还完全不会叫“妈妈”,或者对大人的呼唤没有任何回应,甚至从不主动和人对视,一定要及时带宝宝去医院做发育评估。这不是“焦虑”,而是对宝宝负责——早期发现语言发育迟缓,通过专业干预,大部分宝宝都能追赶上正常节奏。

其实,宝宝第一次叫“妈妈”的瞬间,不管来得早或晚,都是每个家长最珍贵的记忆。你家宝宝是多大学会叫妈妈的?第一次听到宝宝喊“妈妈”时,你有没有偷偷哭或者特别激动?欢迎在评论区分享你的故事,咱们一起为宝宝的每一步成长喝彩!