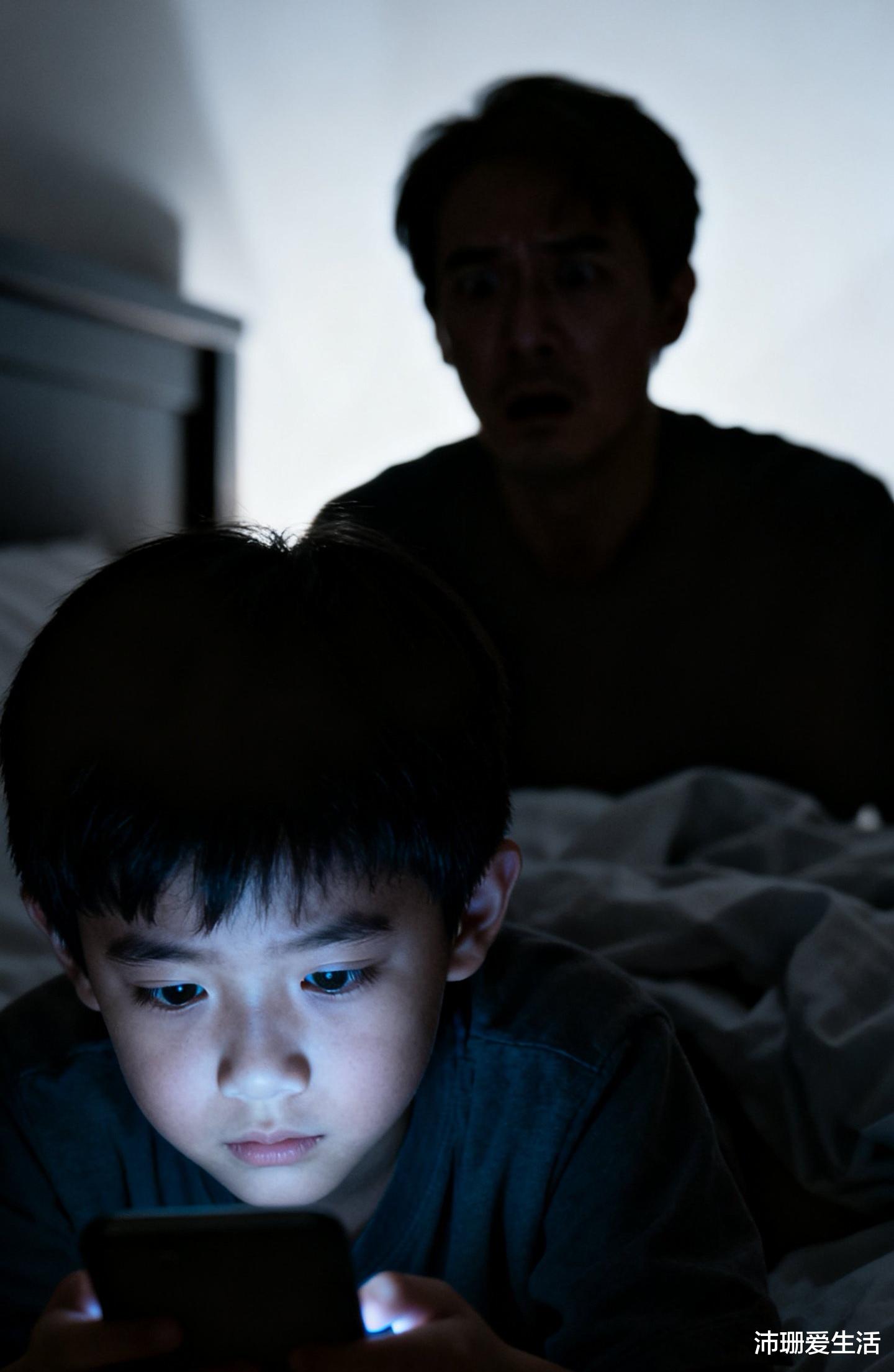

前两天看到个视频,把我心疼坏了。大概是一个初中生半夜躲被窝玩手机,他爸起夜发现被子透光,掀开一看,孩子半夜3点还在刷短视频。当爹的当场摔了手机,孩子竟吼出“不玩手机活着有什么意思”!这话像刀子似的扎心啊。

可细想想,咱们这代人年轻时不也一样吗? 当年咱们是躲被窝里打着手电筒看金庸、看琼瑶,爸妈在门外咳嗽一声,咱也得吓得赶紧装睡。这么一想,是不是就能理解孩子几分了?那不是手机的问题,那是咱们渴望探索世界、寻找乐趣的心啊!问题的根子,不在那小小的屏幕,而在于咱们怎么把孩子的心,拉回到更温暖的现实里来。

其实啊,骂孩子一千遍不如做好一件事,断网不如补心,堵不如疏。

第一件事:把指责变陪伴,全家齐行动

好多家长边刷抖音边骂孩子,这哪行啊?咱们当年看小说,要是爸妈能陪着一起聊聊郭靖的侠义、乔峰的悲壮,咱是不是更能感受到阅读的快乐?我邻居老周做得就漂亮。发现儿子游戏上瘾后,他召开家庭会议宣布:“以后晚饭后咱全家手机都放玄关篮子里,爸爸陪你拼模型,妈妈带妹妹看书。”头两周孩子各种闹腾,老周愣是忍着没发火,天天陪儿子拼完了航空母舰模型。现在孩子主动说:“爸,比吃鸡有意思多了!”

关键在哪? 你得先让孩子体验比手机更有趣的实在事。就像老周说的:“孩子心里空荡荡的,手机才钻得进去啊。”

第二件事:订立规矩要巧用“仪式感”

硬抢手机肯定打架,这跟当年爸妈直接撕了咱的小说没啥区别,只会让对抗升级。但用仪式感效果大不同。我表姐家有个手机休息舱——透明带锁盒子,每周全家共同商定手机使用时间。孩子写作业前郑重把手机放进舱内,完成作业后取回半小时娱乐。违反约定就扣下次时间,坚持好则有奖励。

让孩子参与定规则,他觉得被尊重。而且可视化管理避免了唠叨。表姐笑说:“现在孩子到点自己锁手机,比闹钟还准!”

第三件事:帮孩子在现实找成就感

为什么孩子迷恋游戏?因为通关就有“唰”一下的即时奖励!现实中学习多难啊,就像咱们当年追连载小说,一天看一章多煎熬。朋友王老师班上有个小网虫,她让这孩子负责班级植物角。每天浇水施肥拍生长照片,期末竟写出了三千字观察日记。现在这孩子开口闭口都是“我的龟背竹”,手机早扔一边了。

说白了,得让孩子在现实里尝到甜头。可以是运动、艺术、养宠物,只要他眼睛能发光,就像咱当年读完一本好书后的那种满足感,手机依赖自然就消了。

教育孩子就像种树,你天天摇晃树苗骂它不长,不如踏实浇水施肥。戒手机本质是场爱的争夺战——不是从孩子手里抢回手机,是把他从虚拟世界拉回温暖人间。

各位老铁、姐妹们,咱都是从孩子过来的。将心比心,多点耐心,这三件事坚持做,孩子慢慢就会放下手机搂住你的胳膊。毕竟啊,再好的游戏也比不上爸妈温暖的怀抱,您说是不是这个理儿?您家孩子现在有自己的手机吗?